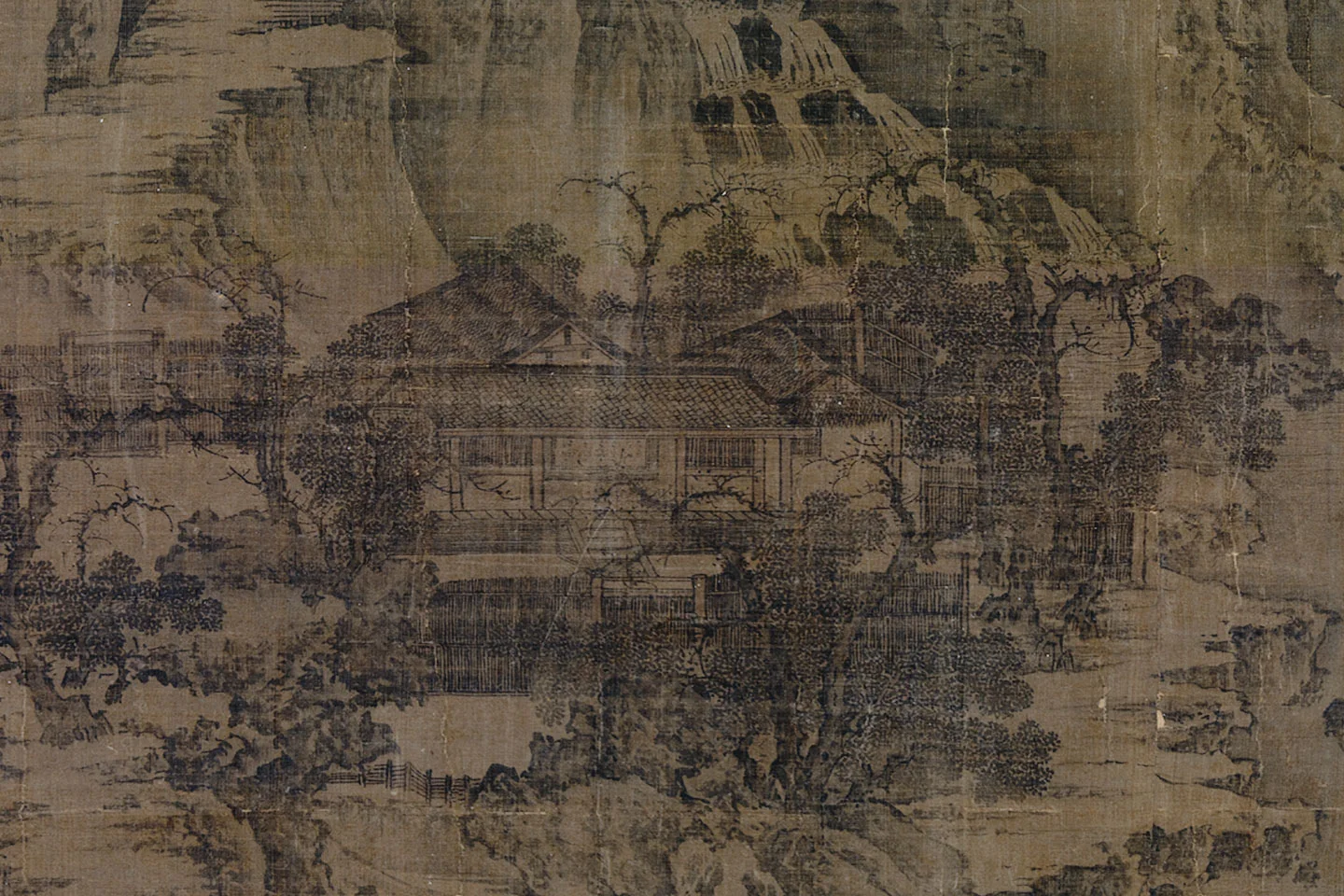

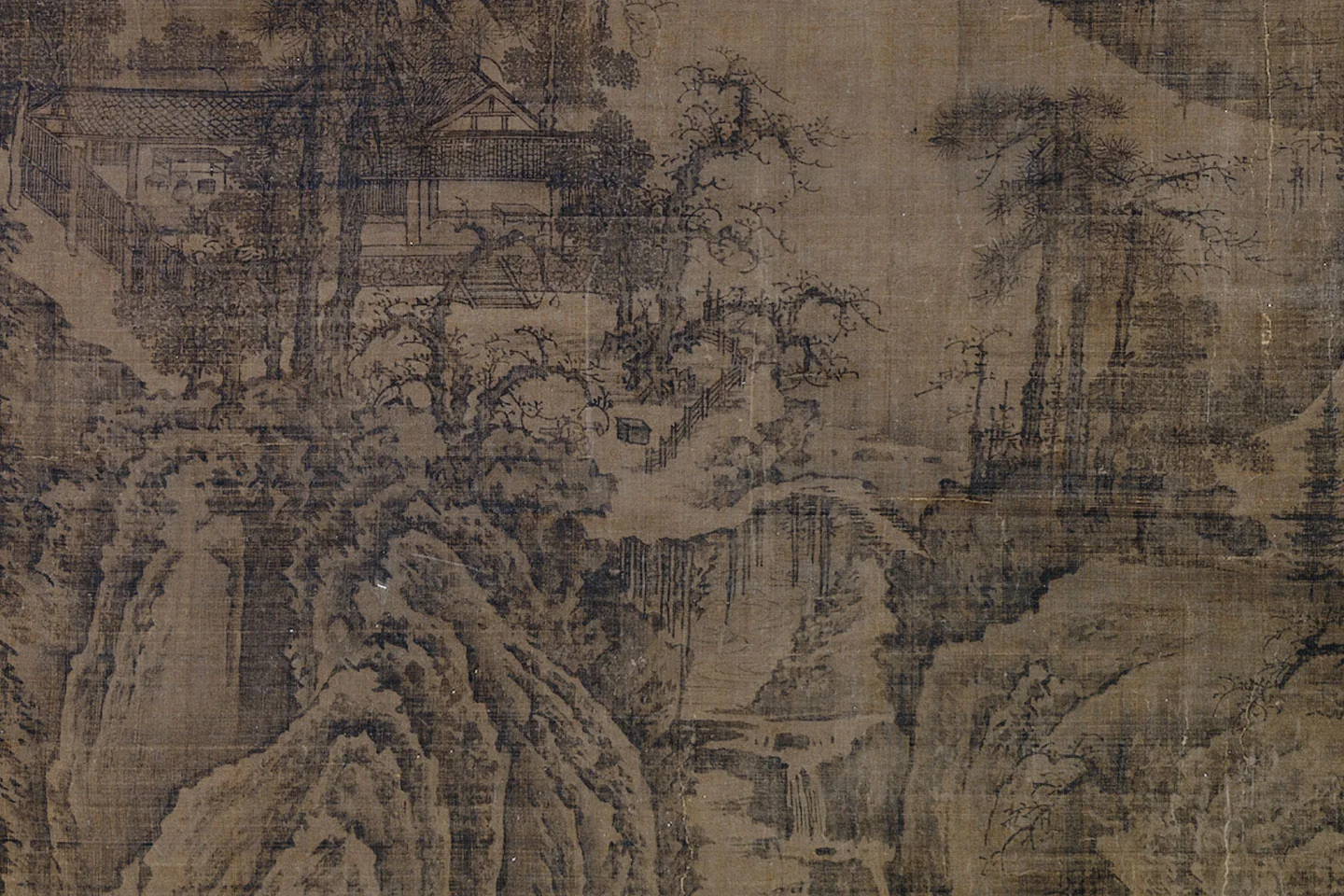

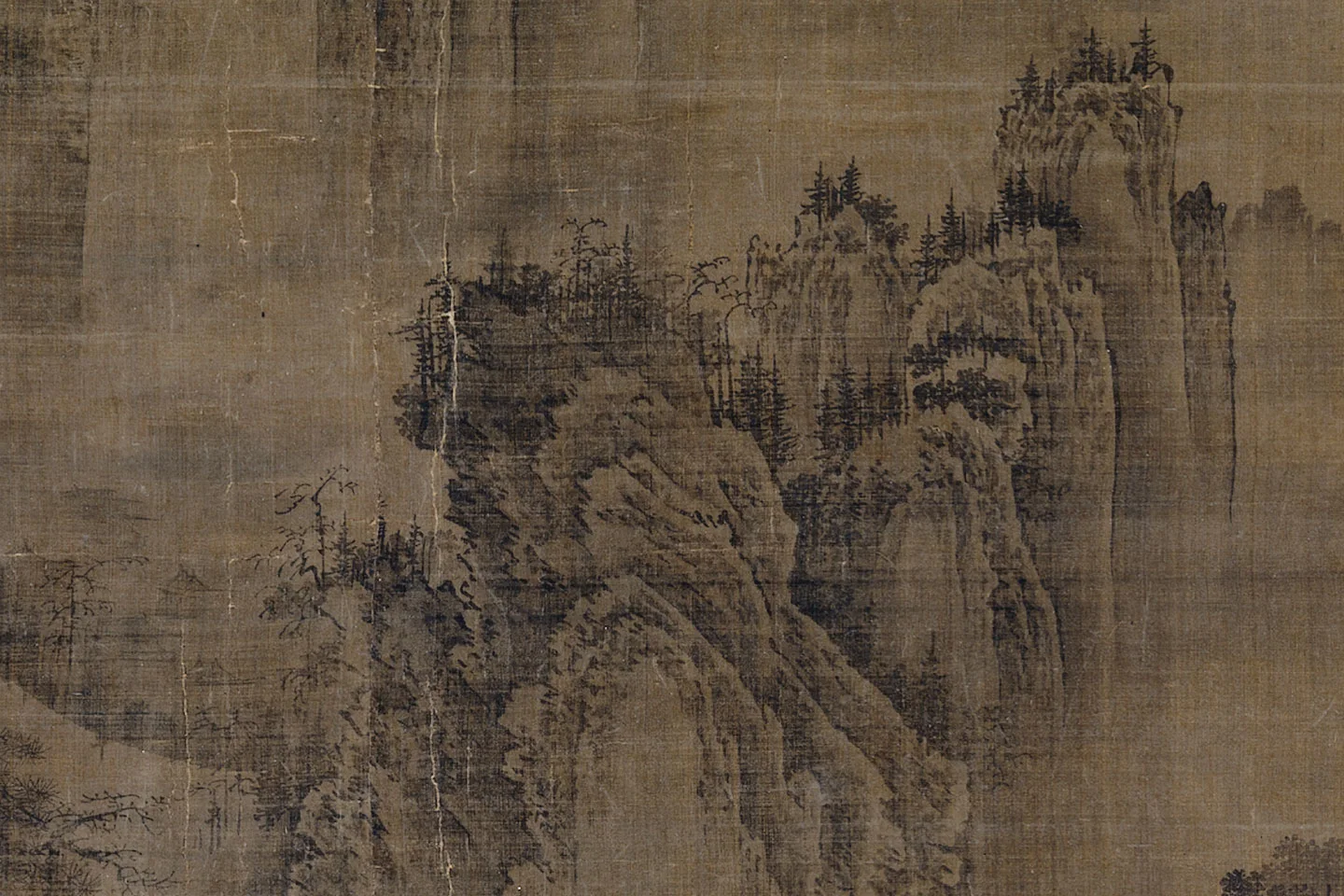

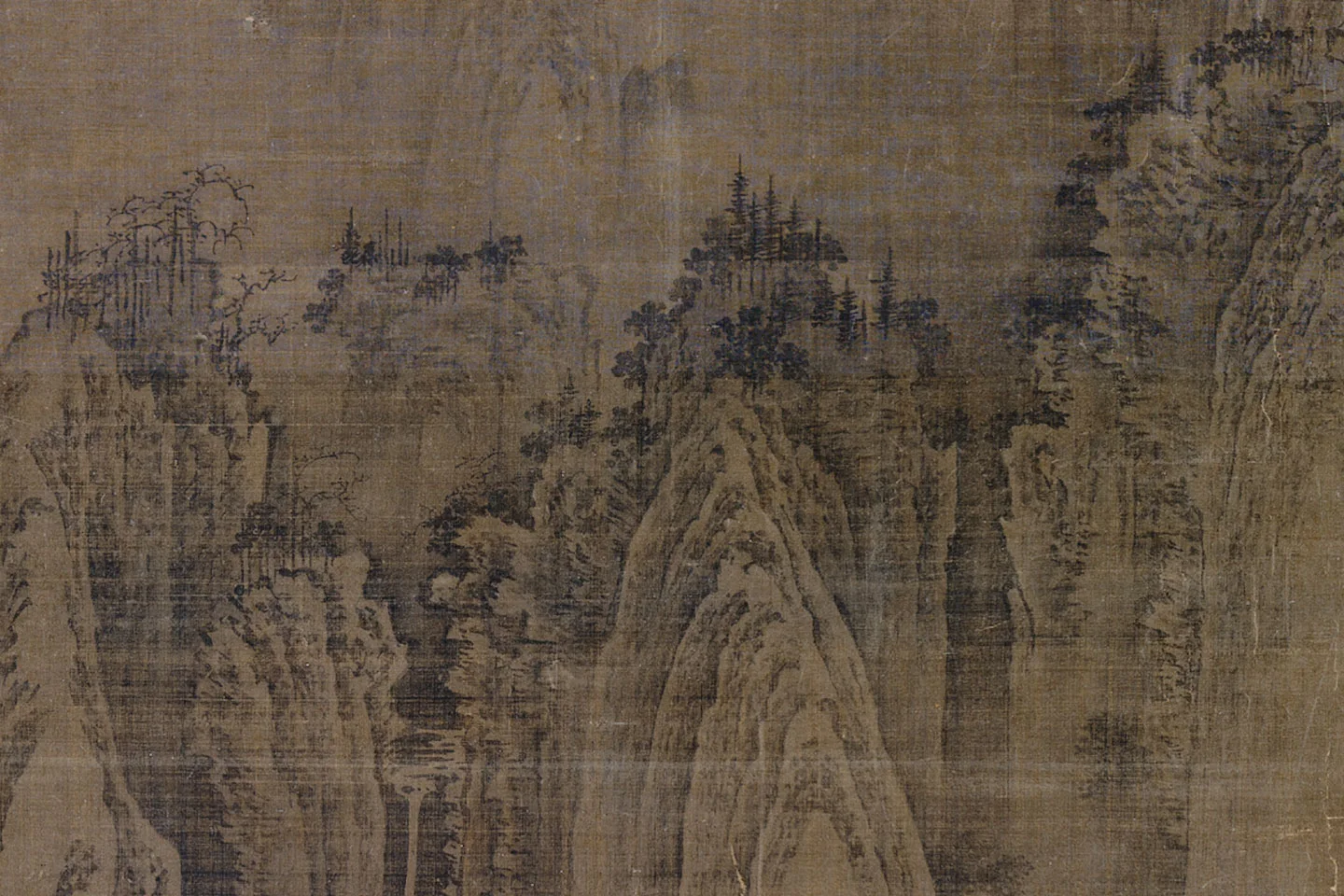

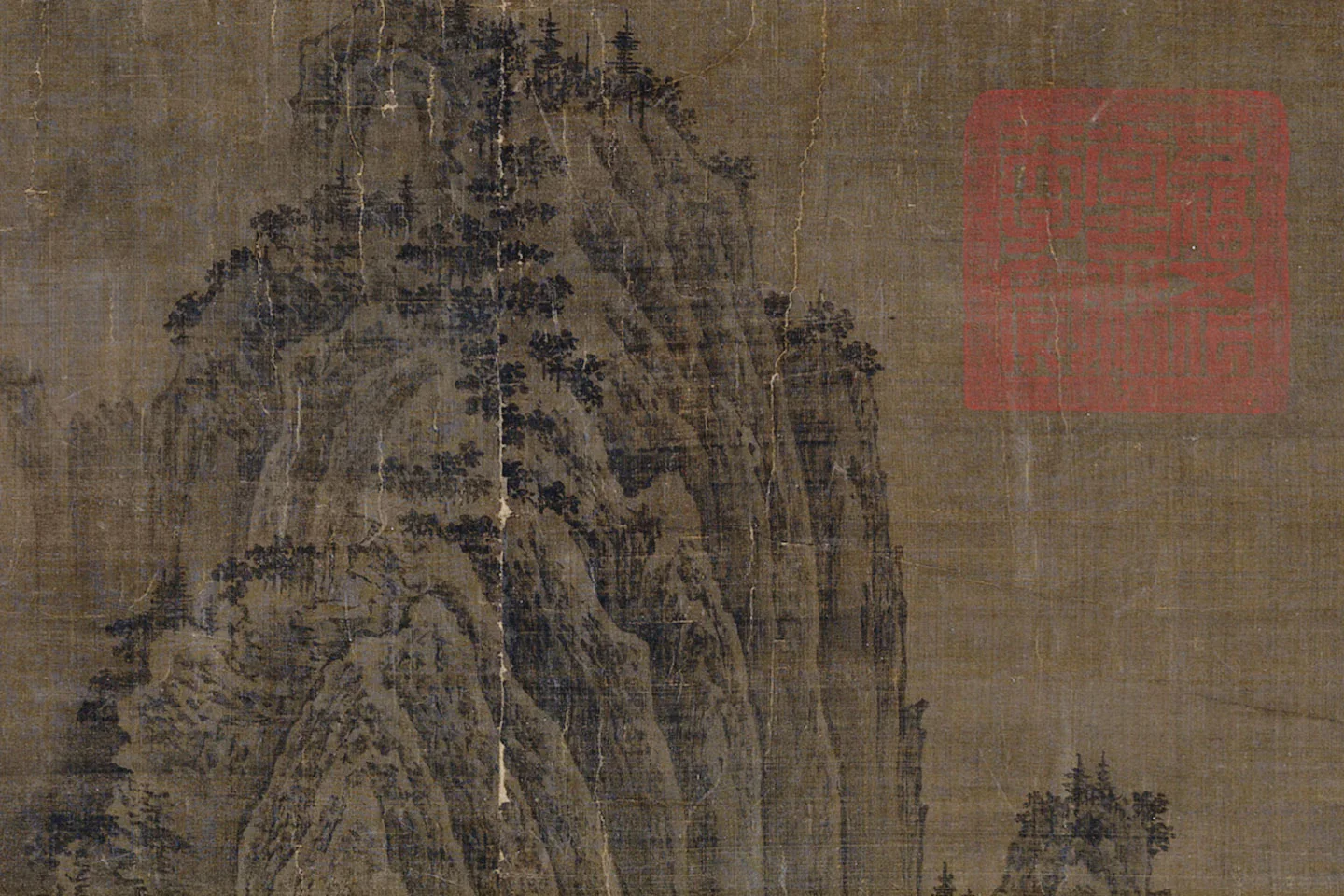

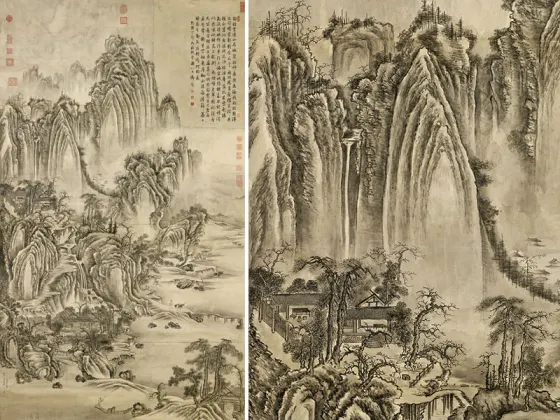

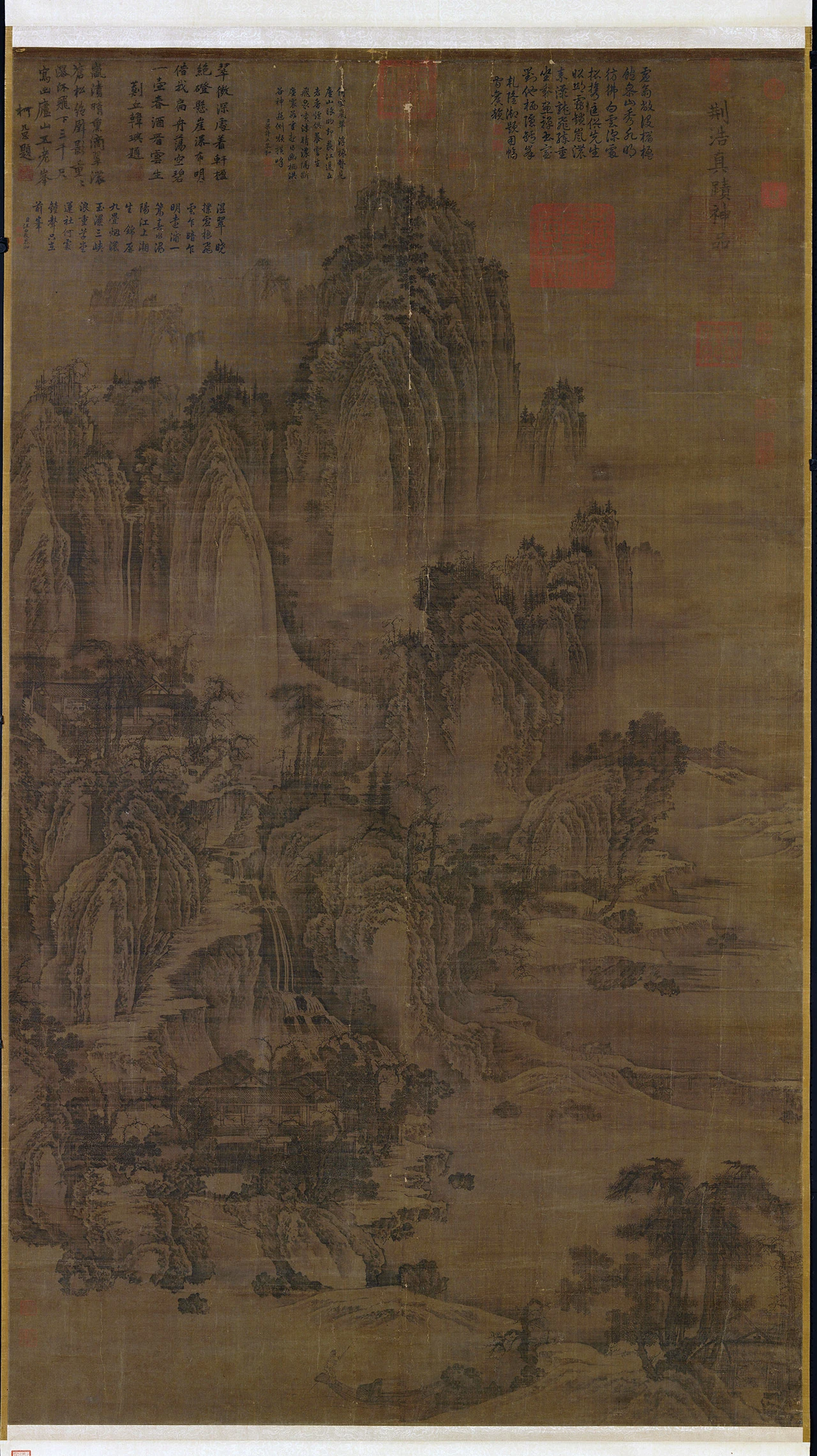

高清大图局部细节 / DETAILS

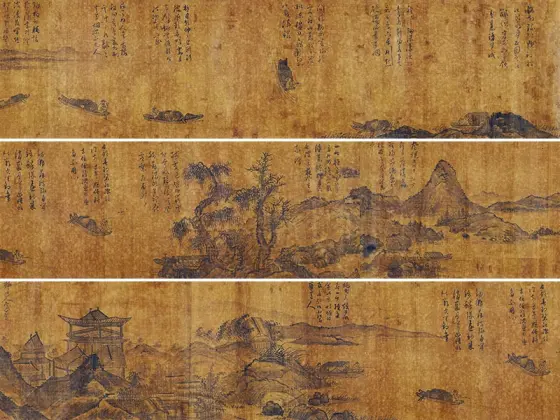

五代梁荆浩匡庐图,轴,荆浩,185.8x106.8厘米,绢本,台北故宫博物院藏。

此图据元代鉴赏家柯九思题识,画庐山(在江西九江县南)之景。山势耸直,层层叠叠的形成了巨壑,山与山之间,以深浅多层次的渍染表现出空间。皴染的笔法短促圆转,山石有著苍劲古老的感觉,是一幅早期山水画的杰作。旧传荆浩作。荆浩(活动于十世纪上半),字浩然,河南沁水人,隐居于山西太行山之洪谷,自号「洪谷子」。善山水画,特别讲求用笔之方法与墨色的变化。

根据画中右上方传为元文宗的题字「荆浩真迹神品」,历代藏家都认为这是第十世纪隐居在太行山的画家荆浩作品。他至少从十二世纪起,便被视为华北山水画的创始者。 画中上半部质理坚实而又各自独立的群峰,虽然看来颇为古老;但下半部空间连续感的处理,及水口波纹等细节的画法,则接近〈万壑松风〉。画中隐居、行旅与家庭生活的组合也类似〈早春图〉。这可能是十二世纪所追想的荆浩风格。

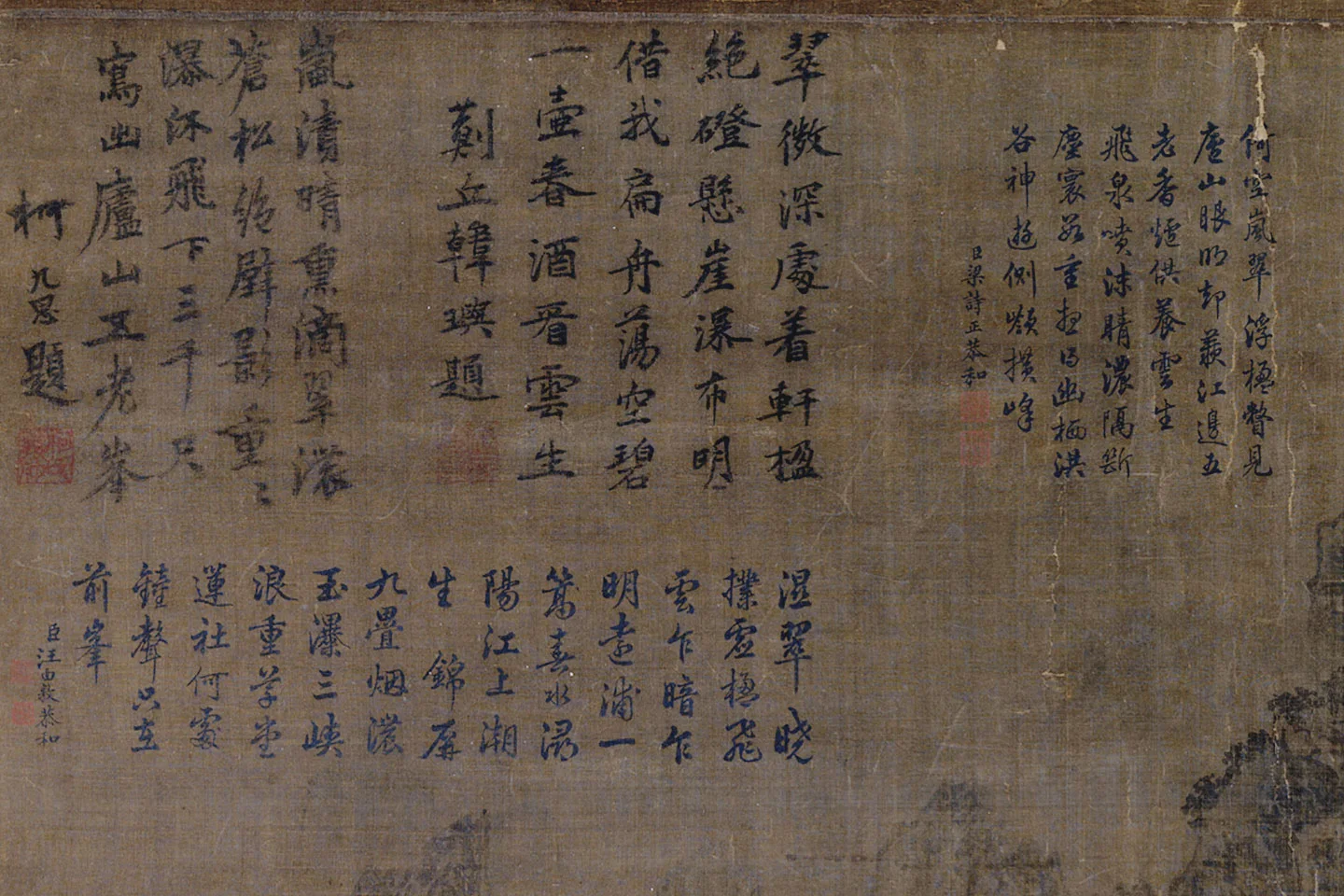

题跋

宋高宗

荆浩真迹神品。印记: 御书之宝。

韩玙

翠微深处著轩楹,绝磴悬崖瀑布明。借我扁舟荡空碧,一壸春酒看云生。蓟丘韩玙题。印记: 庭玉父章。

柯九思

岚渍晴熏滴翠浓,苍松绝壁影重重。瀑流飞下三千尺,写出庐山五老峰。柯九思题。印记: 柯敬仲氏。

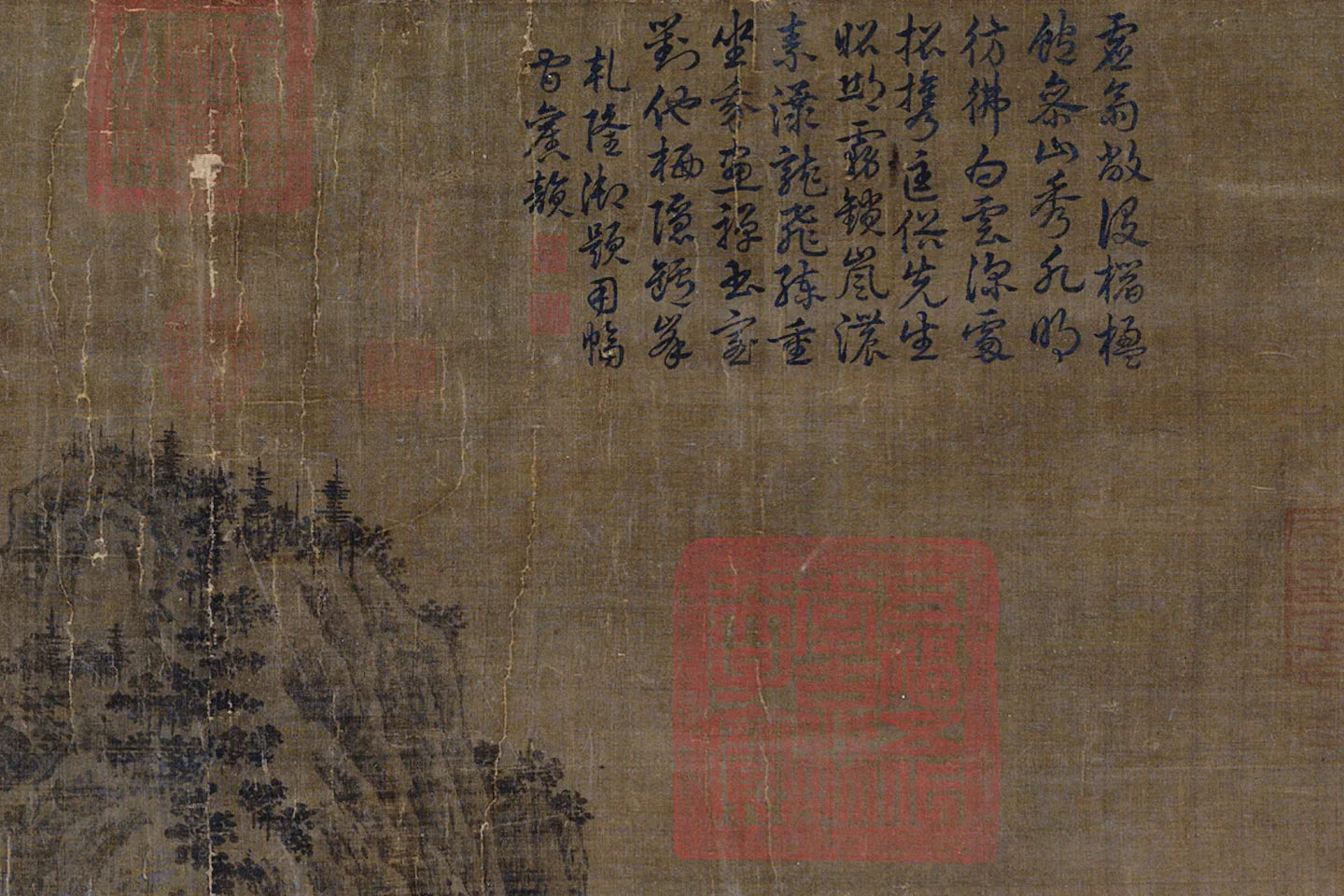

清高宗

虚斋敞设櫩楹,饱参山秀水眀。仿佛白云深处,招携匡俗先生。昭邱雾锁岚浓,素瀑龙飞练重。坐我画禅书室,对他栖隐罏峰。乾隆御题用幅间旧韵。印记: 乾隆宸翰、几暇怡情。

梁诗正

倚空岚翠浮楹,瞥见庐山眼明。却羡江边五老,香烟供养云生。飞泉喷沫晴浓,隔断尘寰数重。想得幽栖洪谷,神游侧岭横峰。臣梁诗正恭和。印记: 臣梁诗正、朝朝染翰。

汪由敦

湿翠晓扑虚楹,飞云乍暗乍明。远浦一篙春水,浔阳江上潮生。锦屏九叠烟浓,玉瀑三峡浪重。草堂莲社何处,钟声只在前峰。臣汪由敦恭和。印记: 臣由敦、敬书。

印记

鉴藏宝玺

乾隆御览之宝、乾隆鉴赏、石渠宝笈、三希堂精鉴玺、宜子孙、石渠定鉴、宝笈重编、宁寿宫续入石渠宝笈、乐寿堂鉴藏宝、乾隆御览之宝、五福五代堂古稀天子宝、八征耄念之宝、宣统御览之宝、宣统鉴赏、无逸斋精鉴玺。

收传印记

蕉林、观其大略。

主题

山水、名胜、庐山、山径、溪涧、湍泉、江河、湖、瀑布、渔夫、船夫、行旅、寒林.枯树、骡.驴 、房舍、桥、篷舟。

这幅图的真实感很强,能够看出画家在隐居生涯中,对自然景观的深刻体验和虚怀若谷的淡泊情思。《匡庐图》营造了一幅雄伟刚劲与寂寞幽静相互交融的远离人间烟火的空灵世界。

收藏著录

石渠宝笈续编(宁寿宫),第五册,页2639。

故宫书画录(卷五),第三册,页15。

故宫书画图录,第一册,页51。

赏析

全幅用水墨画出,画法皴染兼备,充分发挥了水墨画的长处。画幅上部危峰重叠,高耸入云,山巅树木丛生,山崖间飞瀑直泻而下,大有“银河落九天”之势。山腰密林之中深藏一处院落,从院落之中一路下山,山道蜿蜒盘旋,道旁溪流宛转曲折,最后注入山下湖中。山脚水边,巨石耸立,村居房舍掩映于密林之中。水上有渔人撑船,不远的坡旁路上,有一人正赶着毛驴慢行。画中只有两人,人物在画中只作为陪衬。其中有宋高宗所书“荆浩真迹神品”六个字,一般认为是其真迹。

此画画中绝磴悬崖,平麓云林,虽看不出具体皴法。但笔墨间表现出了山的雄伟气势,烟岚的深远缥缈,比唐代山水大大前进了一步。

构图

《匡庐图》采用的是立轴构图,鸟瞰式纵向全景布局,层次分明,山水壮阔。画家将“高远”、“平远”、“深远”结合运用,群峰耸峙的巍峨山峦与开阔平旷的山野幽谷,山径盘旋的山中小路及渐远渐淡的远处诸峰相映成趣,自然地呈现在画卷之中。

在荆浩之前的山水画很少有表现雄伟壮阔的大山大水以及全景式的构图布局。而荆浩的《匡庐图》整幅画上面留天,下面留地。右下角临水浅坡,画的左下角至右面是静静的水面,远处和天色相连接,体现的是大山大水,开图千里的局面。他不满足于局部山水的描绘,而是放眼于广阔空间气势磅礴的自然景观。

所谓的“全景山水”,其章法是指中心全景式布局,即主峰为中心,用云帕烟霞断白,衬托出中、前景的全局安排。此图以全景构图方式描绘出了山路蜿蜒、巨峰凌空、飞瀑如练,整幅画面体现出百尺危峰、屹立于青冥间的雄伟气势。全景式构图给人以旷远、峻拔、雄壮、博大而深远的审美感受。《匡庐图》大致分为三个层次,由远到近,虽为远景,但很醒目,突兀的主峰轮廓线与留白的天际相照应,峻伟耸拔的高峰在画而上部中央,是全画的视点,给人以开阔、博大、挺拔的意境。主峰被两侧缥缈的烟岚围绕着,主峰如屏,相互映照,充满张力的形式感把观者视野引向画外,联想到更辽远广阔的空间。中景画面丰富,既有飞瀑流水奔流于两崖之间,攀援而上,溪洞之巅横架一桥,两边用小斧劈皱描绘的岩壁,松柏古树参差之变,使画面富有节奏和韵律。近景表现一洗江水,一叶扁舟,树木描绘酣畅淋漓。整幅画而渲染着一种壮关、气脉相通的主旋律。

技法

此图在用笔上,勾、皴、染法并举,尤其是皴法的运用,是荆浩对山水画发展的重要贡献。画家以中锋画山石,边缘整齐,仿佛切割过般。山头和暗处用类似小斧劈的皴法,再施以淡墨多层晕染,表现出阴阳向背的质感,突出了画面的立体感和厚重感。在墨色变化上,画家注重用色浓、淡及黑、白的对比。且在画云时,一改前人细勾填粉的方法,仅以水墨渲染,衬托出云的空灵飘荡之态,画水也不再使用前人鱼鳞瓦片的勾线之法,而以淡墨烘染水面,显示出水面的明暗变化,兼用舟、桥等物象暗示水的存在,创造了水晕墨章的表现技法。

《匡庐图》的透视方法,山峰用仰视,不仅令观者觉得山的高大,而且给人以庄严和雄伟的感觉。山腰的峰峦和庐舍、道路用平视,使自然景观给人以自然和亲切的感觉。山脚下的林木、树舍和山洞的流水、桥、松、房舍及行旅等用俯视,显示观者居高临下,给人以心旷神怡的感觉。尤其是山涧的布势,由于用平视,汀岸回转,伸向远方的山坳之中,不但增加了画面的力度,也增加了深度。

在整幅画中,树的形态也是不一样的。树枝曲中见直,瘦劲有力。画中的树排列得很有曲线,群山把树林当做是一种屏障,而树林也把山当做是一种依靠。在树林森密的地方有一旅店,在旅店的旁边有一古渡,古渡旁边有水,水面显得十分宽阔。

荆浩在这幅《匡庐图》中把后面的叠水以及水墨微妙的层次处理得很好,避免了山中的瀑布因为线条的处理而显得生硬,画采用了水墨晕染的方法,以丰富的层次体现了山、水、树和景物之间的距离。

画作通篇以中锋刻画山石,辅以侧锋“解索皴”、“钉头皴”、“豆瓣皴”等笔法烘托气氛,山头阳面和暗处皴法类似于小斧劈,间施以淡墨多层晕染,以表现阴阳向背之状。此方式能在唐代李思训父子的青绿山水中找到痕迹。荆浩则善于使用效、染兼具的复笔,错置排列又层次井然,多用小披麻皴,以各种点与效的笔形墨痕与峥嵘崔巍的景致浑然一体,将北方山石质地坚硬、结体曲致的表相,随笔墨运动的各种装饰性皴法,呈现主体心性与人格追求高度统一的“荆氏笔法”。

名家点评

五代韩屿:“翠微深处著轩楹,绝瞪悬崖瀑布明。”

元代书画家柯九思:“岚溃晴薰滴翠浓,苍松绝壁影重重。瀑流飞下三千尺,写出庐山五老峰。”

清代孙承泽:“其山与树,皆以秃笔细写,形如古篆隶,苍古之甚,非关、范所能及也。”

现代中国书画理论家王伯敏《中国绘画通史》:“中国山水画的表现,在六朝时期即画有‘卧对其间可至数万里’的作品,到了荆浩的时期,获得更大发展,遂成为宋人所称的‘全景山水’……今传荆浩所作的《匡庐图》就体现了这种山水画的特点。《匡庐图》正是中国宋以前一件具有山水全景模式的典型作品。”

影响

学界大都认定《匡庐图》是中国水墨山水画初创期的代表作,其里程碑式的意义在于确立了可望、可行、可游、可居的中国全景式山水画格局,并以超知识、超经验的宏大叙事结构,以意、象、形、色融入相对含蓄的笔墨“图式”建构之中。

传承

《匡庐图》最初名称《山水图》,《宣和画谱》对此有明确记载。乾隆五十年1791年编定的《石渠宝复续编·宁寿宫》有著录,将题目改为《匡庐图》,很可能是乾隆所为,画上有他的诗二首。

《匡庐图》北宋被佚名收藏,在这之前流传情况无从考证,南宋被收入南宋高宗内府,后流传到元代内府或韩屿、柯九思手里,清初被孙承泽收藏,孙《庚子销夏记》有:“荆浩庐山图”条目,记述了他从“故家”买到此画“绢素如银板,对之令人色飞。上有宋高宗题‘荆浩真迹神品’六个字,下用内府之宝。又有元人韩屿、柯九思二诗。”后被收入乾隆御府,后来到了故宫博物院,现藏于台北故宫博物院。

洛神赋图

洛神赋图 步辇图

步辇图 唐宫仕女图

唐宫仕女图 五牛图

五牛图 韩熙载夜宴图

韩熙载夜宴图 千里江山图

千里江山图 清明上河图

清明上河图 富春山居图

富春山居图 汉宫春晓图

汉宫春晓图 百骏图

百骏图 溪山行旅图

溪山行旅图 早春图

早春图 中国名画大全

中国名画大全