高清大图局部细节 / DETAILS

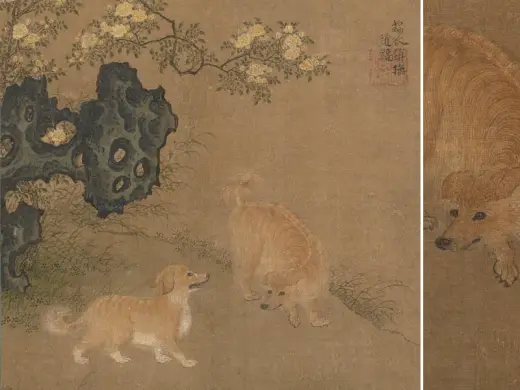

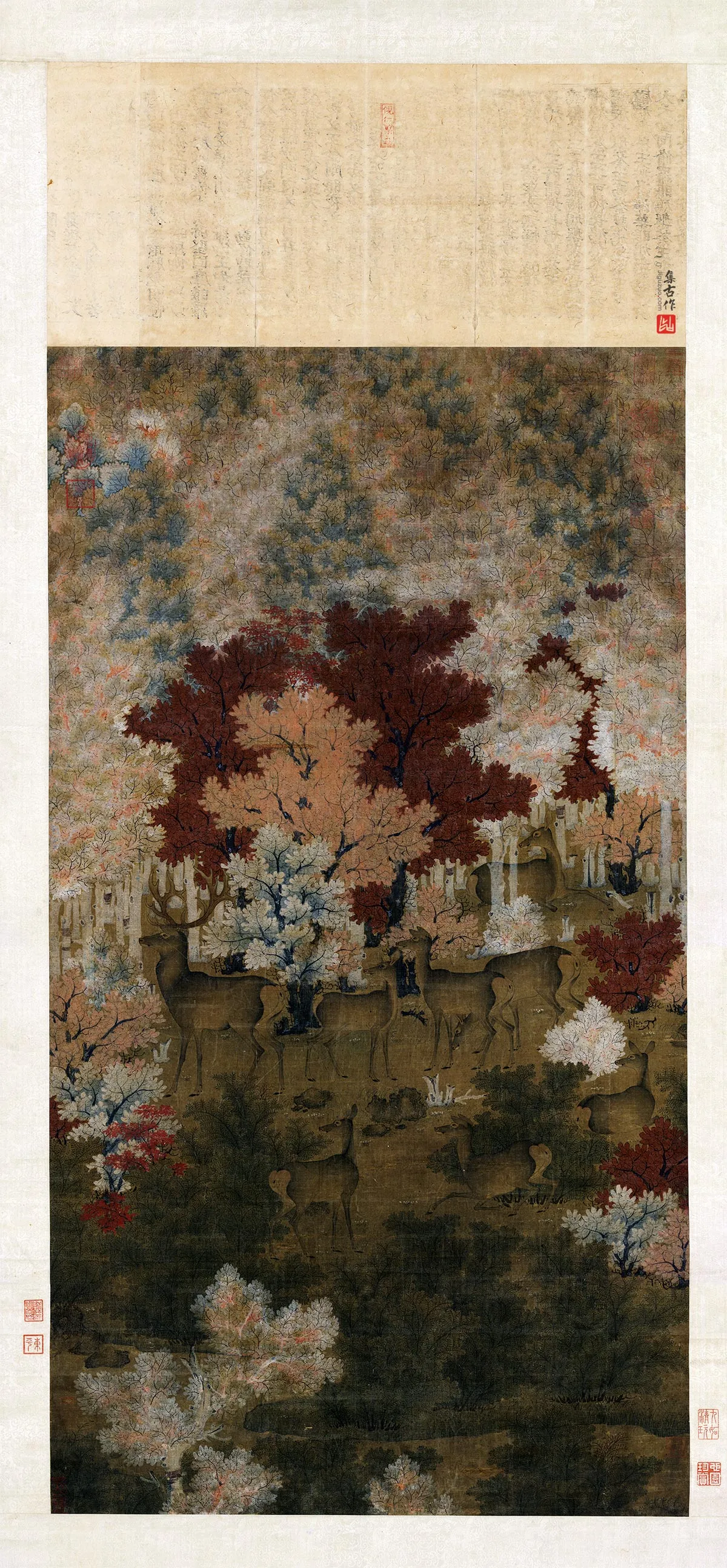

五代人丹枫呦鹿,轴,118.5x64.6厘米,五代,佚名,绢本,台北故宫博物院藏。

这幅画无作者名款,描绘群鹿游憩于色彩斑烂的秋林中,和另一幅《秋林群鹿图》的风格尺寸极为接近,二者均无作者款印,有学者推测此或出自巨幅联屏或通景屏,属同一组画作。 图中鹿只的头部都朝向同一方向转去,似乎听到发自森林中某处的声响。鹿的躯体用晕染法,有凹凸分明的效果,周围的树木用没骨画法,色彩灿烂缤纷。丛树密列,透过树干可以窥见憩息于后的鹿只,本幅画法与传统中国花卉翎毛画法略有差异,可能和辽或契丹有关。

画秋日枫林中,群鹿嬉游憩息的情景。幅中遍布浓密草木,中央较空疏处,闲散之鹿群或卧或立,左右略相对衬,构图上颇为和谐稳定。画鹿先淡勾轮廓,再以墨多次渲染;浓淡凹凸分明,效果突出。周围树木色彩变化妍丽,笔法细致活泼。在风格上,揉和了写实与装饰的趣味。

全图不留空白,鹿只或昂首远望;或竖耳聆听,意态生动。鹿的躯体用晕染法,周围的树木用没骨画法,色彩绚丽,极富装饰趣味。通幅古风盎然,唯画法及设色与汉人相异,因此被认为是十世纪后半辽代绘画之代表作。

印记

鉴藏宝玺

乾隆御览之宝、乾隆鉴赏、石渠宝笈、三希堂精鉴玺、宜子孙、嘉庆御览之宝、宣统御览之宝。

收传印记

奎章(半印)、天历(半印)、李之粹、九如清玩、也园珍赏、阿尔喜普、东平。

主题

走兽、鹿、山水、秋景、树木。

收藏著录

石渠宝笈初编(养心殿),上册,页667。

故宫书画录(卷五),第三册,页33-34。

故宫书画图录,第一册,页139-140。

赏析

《丹枫呦鹿图》描绘的是群鹿游憩于色彩斑斓的秋林中的情景,造型生动真实,颇具情趣。其构图繁密饱满,形式美感强烈,装饰味浓。《丹枫呦鹿图》中,作者使用传统的皴法、勾勒之法较少,却大幅度使用了类似西方的光影之法来表现鹿的立体感,且敷色富丽鲜艳又有别干常见的没骨山水。实异于汉族文化地区之画作,属辽画之精品。

深秋时节,霜后树林,叶子有的变黄,有的变红,分外艳丽。繁盛茂密寂静安谧的林中,一群鹿正在嬉戏觅食,有的立于林际,有的隐于林内,有的站立,有的蹲伏。突然,远处似乎传来一阵可疑的声响,长着美丽五叉角的领首雄鹿,警觉地竖耳聆听,昂首远望,观察是否有威胁袭来,其他鹿也略带惊慌地扭头,朝向声音传来的方向,神态专注紧张,蹲伏在地的鹿赶紧支起前腿,作好奔跑的准备。

《丹枫呦鹿图》画风奇异,而旧传为宋李唐所作的《文姬归汉图》中树之绘法,却与《丹枫呦鹿图》有相同之处,且《文姬归汉图》,传有数本,其中之人、马及服饰,亦都与辽、金风俗密切相关,足以证明宋代亦或后世之画家,受《丹枫呦鹿图》之影响深远。

背景

此图的韵味风格相当特殊,异于汉族文化地区的作品。风格与台北故宫博物院所藏的另一幅辽代作品《秋林群鹿图》相同,大小尺寸也极为接近,应是同一组的画作。有的学者则进一步考证,两图即为北宋《图画见闻志》中所记载的,庆历年间(1041—1048年)辽兴宗进献宋朝的五幅《千角鹿图》中的两幅。据画面内容、手法等因素考证,应是辽契丹画家所作,且其创作时间应是北宋初(10世纪后半叶)。

主题

辽代是素有马背民族之称的契丹族建立的,契丹人很早就崇拜“鹿神”。人们对鹿的喜爱,是因为鹿性情温顺。且在民间传说中,鹿有“禄”的谐音,富有吉祥、收获的含义,同时鹿还与道教中寿老有关,意为长寿。所以《丹枫呦鹿图》的主题应是寓意松盛柏茂,禄寿双境。

形象

在《丹枫呦鹿图》中,游憩于色彩斑斓的秋林中的众鹿,一只奔跑回首的母鹿从密林深处匆匆帘出,引起群鹿全体抬头警惕地注视一方,山光秋色与这突如其来的一惊构成颇具情趣的对比,使观者在美景中感受另外一种情致,形象塑造得恰到好处。

构图

《丹枫呦鹿图》构图紧密,布局严谨,气势宏伟,通篇不留空白,满幅皆画。图中繁密的秋林遮盖了整个幅面,而群鹿被安排在画的中央,很好地突出了主体。

设色

《丹枫呦鹿图》是工笔重彩画。整幅画的主要色彩以红色为主,给人很厚重的感觉。厚重里面又很灵动,这种灵动是因为水溶性的颜料与矿物质颜料的相互作用,形成了一种冷暖互补的色彩效果。在画作中,橘黄、朱砂、蛤粉是主导色彩,给人以厚重。冷调以花青为主,互补很恰当、舒服。同时,这幅作品中还运用了黑色,红与黑的色彩搭配是最协调也是最稳重的。树干几乎都是以笔墨为主,最浓的红颜色树叶中间穿插的也是最重墨色的树干。以墨色压住大块的红色,它就不浮躁也不会跳出来,整幅画就协调,更加强了稳重感。下方蓝绿植物里面的树干也主要用墨来协调。有些粗树干,画家很聪明地用白色去表达,以达到协调。

技法

《丹枫呦鹿图》中基本不用线描,而以色彩的组合表现林木的层次和环境气氛,但又不同于常见的没骨法。画家不强调树木的远近和厚度,全以装饰性手法处之,颇似近代的某些装饰画。动物轮廓很准确,虽然使用了双勾技法,但并不突出线造型的作用,而是从边缘线开始晕染,渐次淡化,看去颇有些体积感。

洛神赋图

洛神赋图 步辇图

步辇图 唐宫仕女图

唐宫仕女图 五牛图

五牛图 韩熙载夜宴图

韩熙载夜宴图 千里江山图

千里江山图 清明上河图

清明上河图 富春山居图

富春山居图 汉宫春晓图

汉宫春晓图 百骏图

百骏图 溪山行旅图

溪山行旅图 早春图

早春图 中国名画大全

中国名画大全