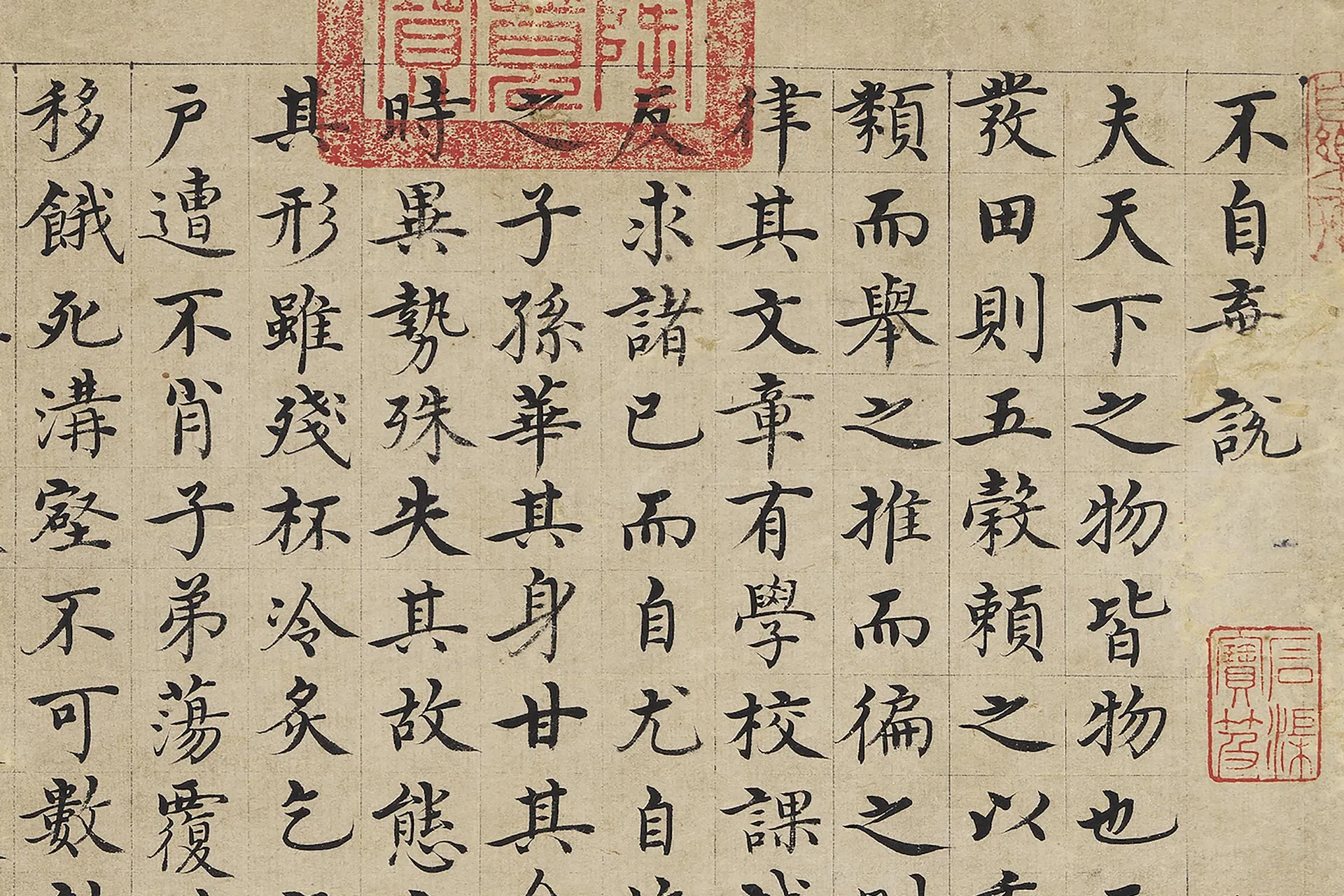

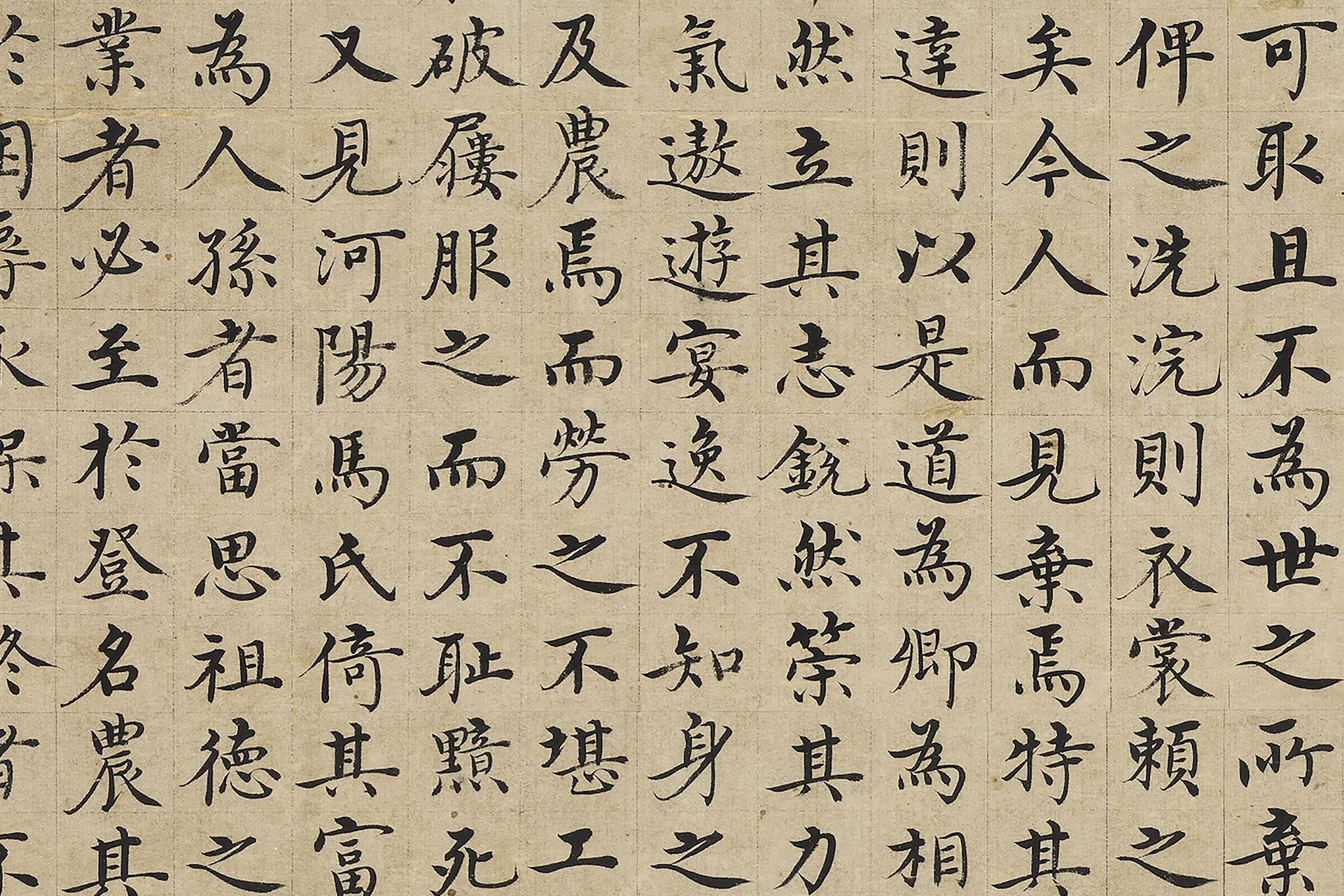

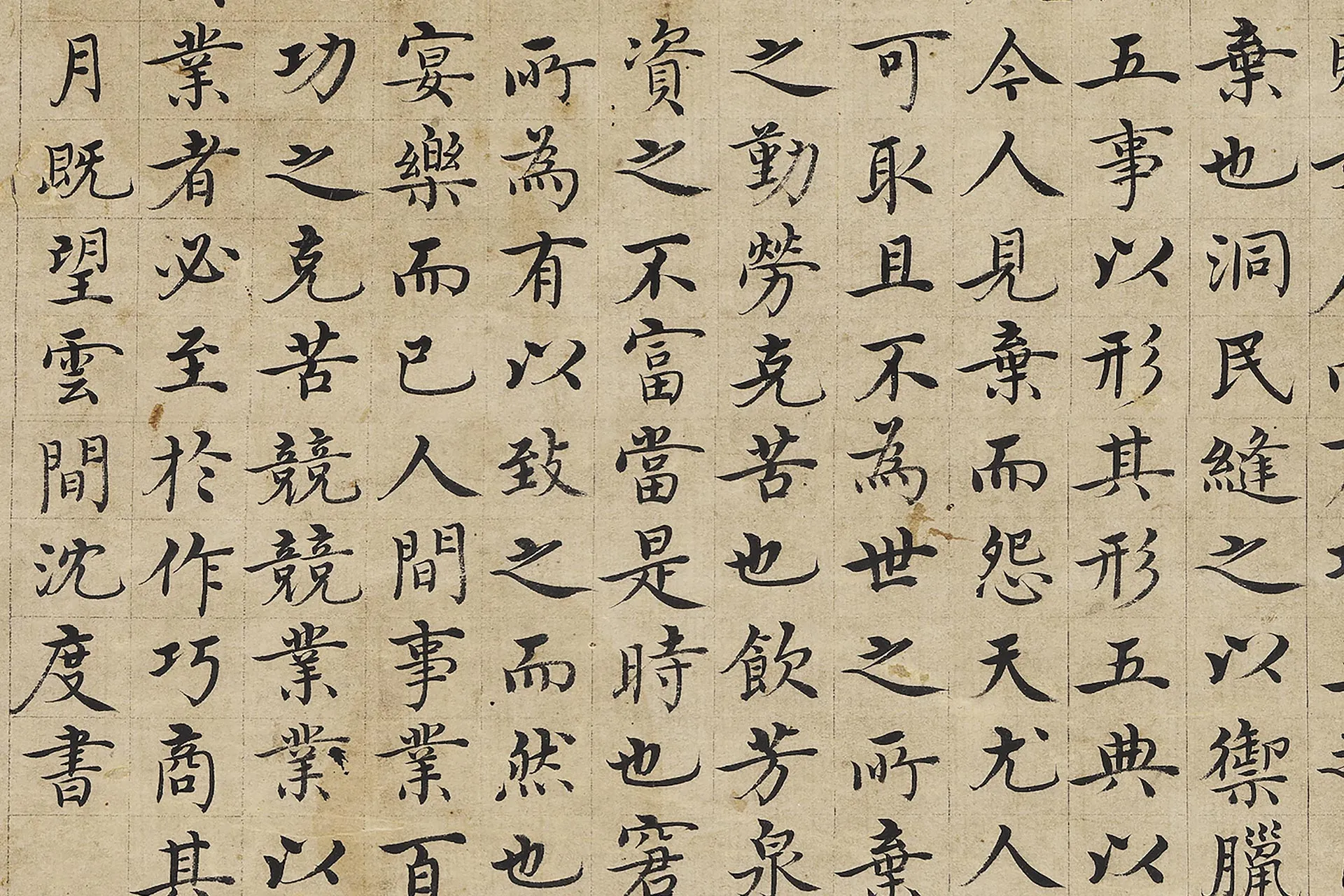

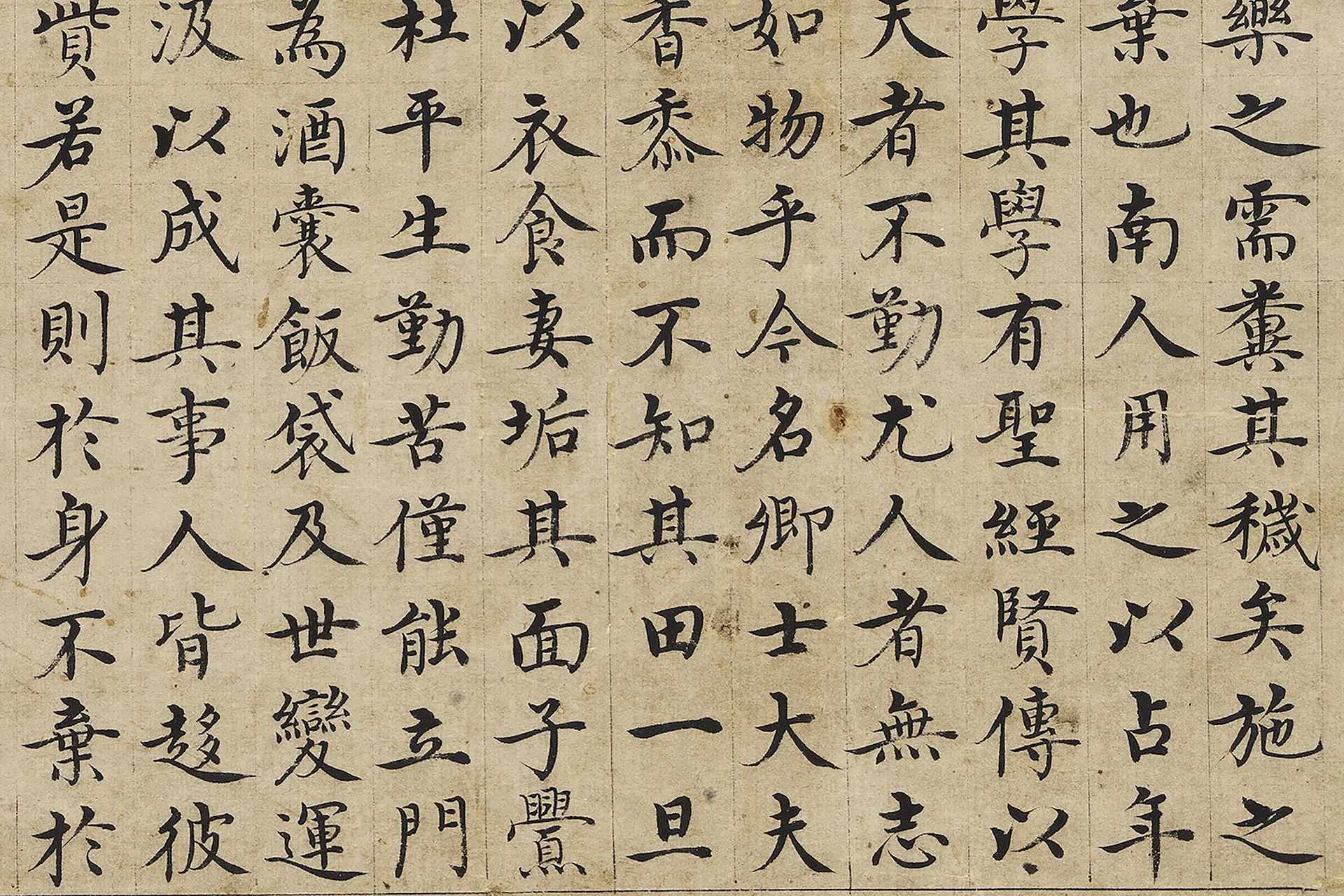

高清大图局部细节 / DETAILS

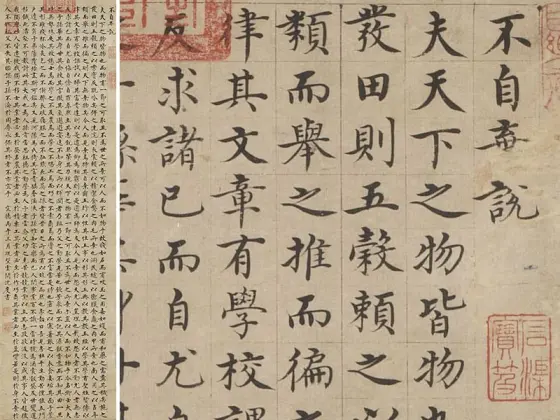

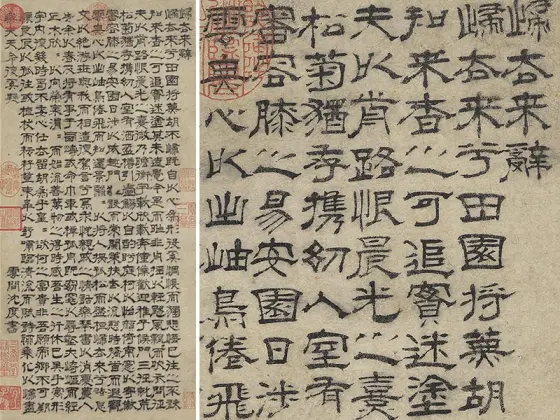

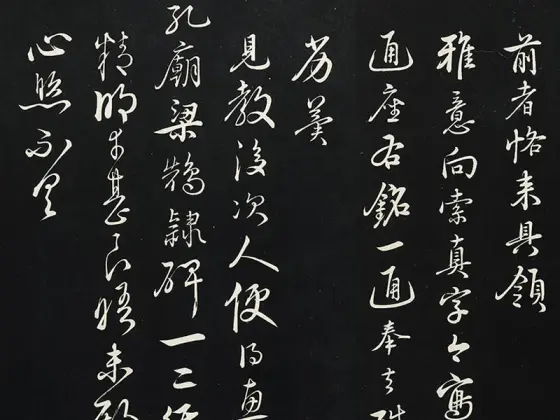

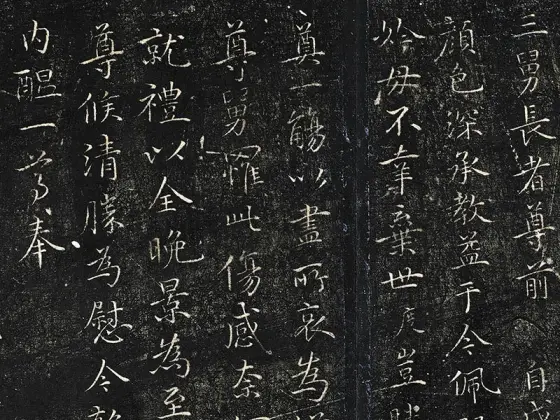

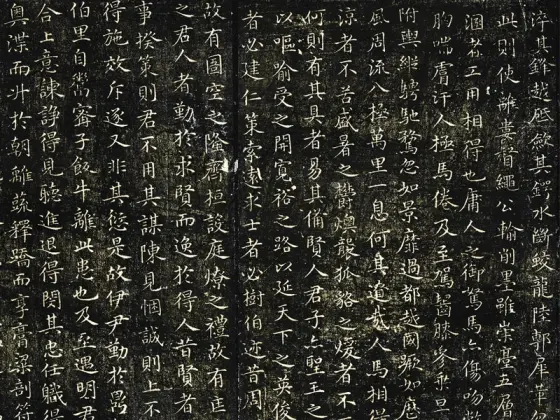

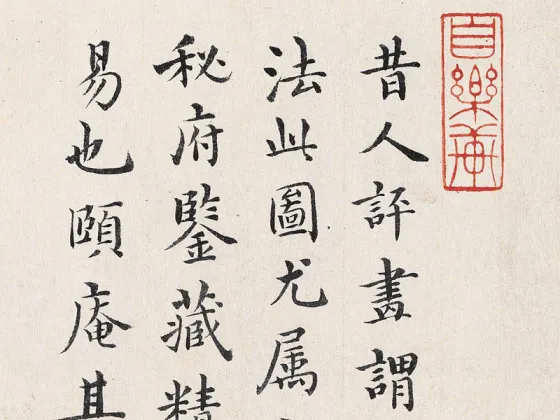

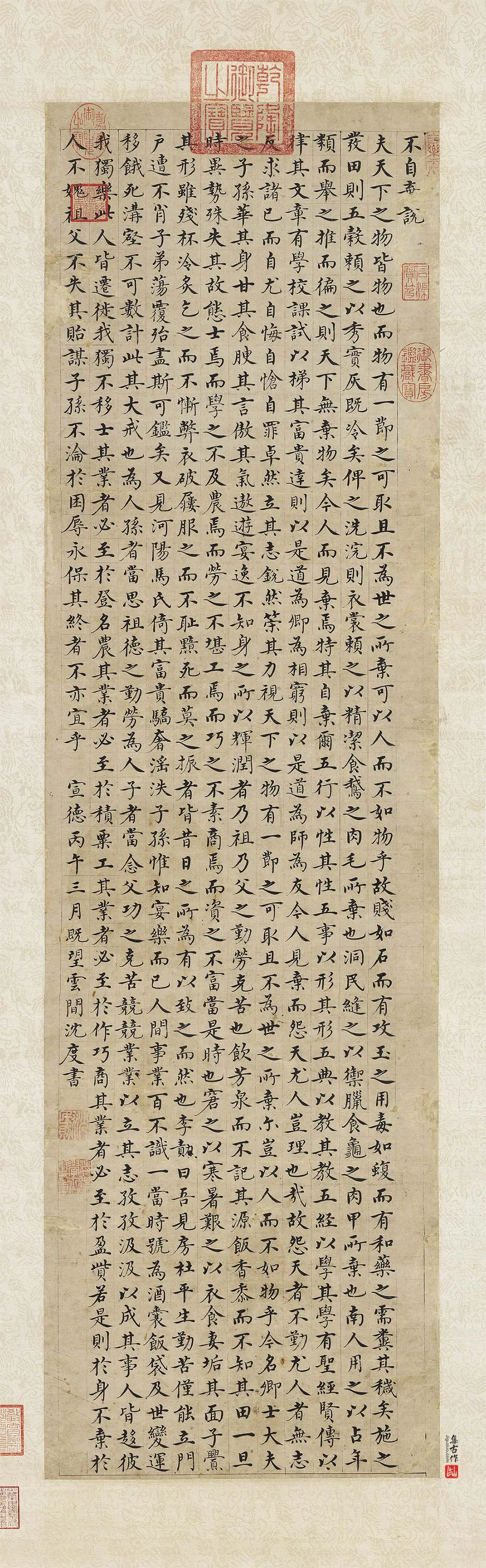

明沈度书不自弃说,轴,明宣宗宣德元年(1426年),沈度,楷书,本幅104.4x29.9厘米,台北故宫博物院藏。

沈度(一三五七—一四三四年)字民则,华亭(今上海)人,成祖时以能书选入翰林院。他的书法技巧高明,形体优美,很受成祖欣赏。

这幅字是七十岁所书,内容是一篇议论文,劝戒世人,要勤劳克苦,饮水思源,不可自暴自弃。沈度以精秀工整的楷书书写,令人有严谨不茍的感觉,不过起笔带转锋,捺笔拉长,流露出委婉曼妙的姿态,冲淡了过于严肃的气氛。

繁体釋文

不自棄說。夫天下之物皆物也。而物有一節之可取。且不為世之所棄。可以人而不如物乎。故賤如石而有攻玉之用。毒如蝮而有和藥之需。糞其穢矣。施之發田則五穀賴之以秀實。灰既冷矣。俾之洗浣。則衣裳賴之以精潔。食鵞之肉。毛所棄也。洞民縫之以禦臘。食龜之肉。甲所棄也。南人用之以占年。類而舉之。推而徧之。則天下無棄物矣。今人而見棄焉。特其自棄爾。五行以性其性。五事以形其形。五典以教其教。五經以學其學。有聖經賢傳以律其文章。有學校課試以梯其富貴。達則以是道為卿為相。窮則以是道為師為友。今人見棄而怨天尤人豈理也哉。故怨天者不勤。尤人者無志。反求諸己。而自尤自悔自愴自罪。卓然立其志。銳然策其力。視天下之物。有一節之可取。且不為世之所棄爾。豈以人而不如物乎。今名卿士大夫之子孫。華其身。甘其食。腴其言。傲其氣。遨遊宴逸。不知身之所以輝潤者。乃祖乃父之勤勞克苦也。飲芳泉而不記其源。飯香黍而不知其田。一旦時異勢殊失其故態。士焉而學之不及農焉。而勞之不堪工焉。而巧之不素商焉。而資之不富當是時也。窘之以寒暑。艱之以衣食。妻垢其面。子爨其形。雖殘杯冷炙。乞之而不慚。弊衣破屨。服之而不恥。黯死而莫之振者。皆昔日之所為有以致之而然也。李勣曰。吾見房杜平生勤苦。僅能立門戶。遭不肖子弟蕩覆殆盡。斯可鑑矣。又見河陽馬氏。倚其富貴驕奢淫泆。子孫惟知宴樂而已。人間事業。百不識一。當時號為酒囊飯袋。及世變運移。餓死溝壑。不可數計。此其大戒也。為人孫者。當思祖德之勤勞。為人子者。當念父功之克苦。競競業業。以立其志。孜孜汲汲。以成其事。人皆趨彼。我獨樂此。人皆遷徙。我獨不移。士其業者必至於登名。農其業者。必至於積粟。工其業者。必至於作巧。商其業者。必至於盈貲。若是。則於身不棄。於人不媿。祖父不失其貽謀。子孫不淪於困辱。永保其終者。不亦宜乎。宣德丙午(一四二六年)三月既望。雲間沈度書。

简体释文

不自弃说。夫天下之物皆物也。而物有一节之可取。且不为世之所弃。可以人而不如物乎。故贱如石而有攻玉之用。毒如蝮而有和药之需。粪其秽矣。施之发田则五谷赖之以秀实。灰既冷矣。俾之洗浣。则衣裳赖之以精洁。食鹅之肉。毛所弃也。洞民缝之以御腊。食龟之肉。甲所弃也。南人用之以占年。类而举之。推而遍之。则天下无弃物矣。今人而见弃焉。特其自弃尔。五行以性其性。五事以形其形。五典以教其教。五经以学其学。有圣经贤传以律其文章。有学校课试以梯其富贵。达则以是道为卿为相。穷则以是道为师为友。今人见弃而怨天尤人岂理也哉。故怨天者不勤。尤人者无志。反求诸己。而自尤自悔自怆自罪。卓然立其志。锐然策其力。视天下之物。有一节之可取。且不为世之所弃尔。岂以人而不如物乎。今名卿士大夫之子孙。华其身。甘其食。腴其言。傲其气。遨游宴逸。不知身之所以辉润者。乃祖乃父之勤劳克苦也。饮芳泉而不记其源。饭香黍而不知其田。一旦时异势殊失其故态。士焉而学之不及农焉。而劳之不堪工焉。而巧之不素商焉。而资之不富当是时也。窘之以寒暑。艰之以衣食。妻垢其面。子爨其形。虽残杯冷炙。乞之而不惭。弊衣破屦。服之而不耻。黯死而莫之振者。皆昔日之所为有以致之而然也。李勣曰。吾见房杜平生勤苦。仅能立门户。遭不肖子弟荡覆殆尽。斯可鉴矣。又见河阳马氏。倚其富贵骄奢淫泆。子孙惟知宴乐而已。人间事业。百不识一。当时号为酒囊饭袋。及世变运移。饿死沟壑。不可数计。此其大戒也。为人孙者。当思祖德之勤劳。为人子者。当念父功之克苦。竞竞业业。以立其志。孜孜汲汲。以成其事。人皆趋彼。我独乐此。人皆迁徙。我独不移。士其业者必至于登名。农其业者。必至于积粟。工其业者。必至于作巧。商其业者。必至于盈赀。若是。则于身不弃。于人不愧。祖父不失其贻谋。子孙不沦于困辱。永保其终者。不亦宜乎。宣德丙午(一四二六年)三月既望。云间沈度书。

印记资料

| 印記類別 | 印主 | 印記 |

|---|---|---|

| 作者印記 | 沈度 | 自樂軒 |

| 作者印記 | 沈度 | 沈民則 |

| 作者印記 | 沈度 | 侍講學士之章 |

| 鑑藏寶璽 | 清內府印 | 石渠寶笈 |

| 鑑藏寶璽 | 宣統帝 | 宣統御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 | 清高宗 | 乾隆御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 | 清高宗 | 御書房鑑藏寶 |

| 鑑藏寶璽 | 清仁宗 | 嘉慶御覽之寶 |

收藏著录

石渠宝笈初编(御书房),下册,页1095;

故宫书画录(卷二),第一册,页6。

三希帖

三希帖 兰亭序

兰亭序 快雪时晴帖

快雪时晴帖 伯远帖

伯远帖 祭姪文稿

祭姪文稿 梦奠帖

梦奠帖 自叙帖

自叙帖 前后赤壁赋

前后赤壁赋 草书千字文

草书千字文 蜀素帖

蜀素帖 草书诗帖

草书诗帖 寒食帖

寒食帖