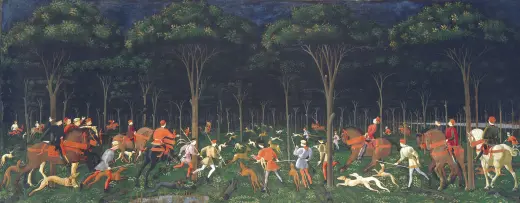

高清大图局部细节 / DETAILS

乌切洛作品《圣罗马诺之战》是佛罗伦萨画家保罗·乌切洛创作的三联画,描绘了1432年佛罗伦萨与锡耶纳军队之间的圣罗马诺战役。这套画作作为早期意大利文艺复兴绘画中线性透视法发展的重要见证,且因其大型世俗题材委托的稀有性而备受瞩目。三幅蛋彩板画每幅均超过三米长,据英国国家美术馆记载,它们于1435至1460年间由巴托利尼·萨利姆贝尼家族成员委托制作。

15世纪时这套画作极受推崇,洛伦佐·美第奇甚至强取其中两幅运往美第奇宫,仅留一幅在原处。如今三幅画作分藏于伦敦国家美术馆、佛罗伦萨乌菲齐美术馆和巴黎卢浮宫。艺术界普遍认可的观看顺序为:伦敦藏本→乌菲齐藏本→卢浮宫藏本,亦有学者提出三者分别对应战役的黎明(伦敦)、正午(佛罗伦萨)与黄昏(巴黎)三个时段——这场战役持续了八小时。

在伦敦藏本中,头戴红金纹样宽檐帽的尼科洛·达·托伦蒂诺正率领佛罗伦萨骑兵冲锋。这位以莽勇著称的将领甚至未戴头盔,画面顶部中央描绘了他派遣两名信使急召盟军援兵的场景。前景中断裂的长矛与阵亡士兵被精心排列成透视线,构筑出深邃的空间幻觉。如同挂毯般的构图使景致垂直延展而非纵深推进,这种舞台布景式的透视处理将战争演绎成一场盛大仪式[5]。原作设计高悬于三面墙壁,透视计算均契合仰视视角,这解释了在平视观赏时出现的透视异常。

画作大量运用金银箔工艺:装饰马辔的金箔至今璀璨,而士兵盔甲的银箔因氧化已成暗灰色(原始状态应光彩夺目)。特别是卢浮宫藏本因年代久远与早期修复,多处造型细节已失原貌。

背景

该画作是乌切洛为了纪念佛罗伦萨战胜锡耶纳的1432年之战而创作的。乌切洛非常注意写生,而且对透视学非常的着迷,他为了更好地表现真实,几乎将一生的精力都奉献于当时还未有人深入钻研的透视学。但他一味孤立地研究在二度平面如何表现立体空间与人物的远近关系,观察人与物在与观者的视线呈不同角度时,应呈现何种状态,这便造成了他的局限性,在他的画作上也充分的显示出来。《圣罗马诺之战》就是他实验的首幅作品。

赏析

构图:该图中右侧两个骑兵交战时的前后距离,地上散落盔甲和武器的透视位置,左侧集中的大量骑马人物前后关系,倒在地上的战士的透视缩短形象,背景与近景之问的透视距离,甚至连士兵长矛的不同角度都被画家作为透视的研究对象。由于画家过于追求透视法的表现,孤立地研究透视,因而使人物形象的生动性,面面的真实感都丧失不少,造成画面中人物形象显得刻板、生硬,缺乏立体感。

色彩:该画作画面的色彩先声夺人,它是深厚而浓郁的、炽烈而瑰丽的。在黑、赫、红、金、象牙色的交织中,在它的所穿插、呼应、均衡美学中,形成色相丰富的肢体语言。这种暖色调给人以历史感与庄严感。绘制的手法则体现了从二维度空间向三维度空间过渡的典型特征。

技法:该画作的马的画法是在平衡中蕴涵着微妙的起伏,如同浮雕似的占据着视觉愉悦感的中心;人物则处理成高浮雕的状态,明暗转移浑然一体。在服饰的表达中又大量地以线描绘,远看隐藏于体积之中,近看见则勾勒得丝丝入扣;道具、服饰、盔甲、铜扣、花边、马尾、马鞍、花卉、旗帜、纹饰等,似平涂或晕染般的手,表达得细腻平实,色彩跳跃,它们是画面上最为生动跳跃部分,以亮丽的色彩充满动感,也是最能作为装饰性表达的有效细节;远景的山坡、树木、庄稼、小人、动物,叶子都描绘得一丝不苟。在具体的着色技法上。画面将平涂、丹培拉特有的小笔触,表现体积感的色调推移晕化,线条以及时间而带来的斑驳、脱色、各种肌理的韵味,组成了既单纯又丰富的视觉乐章。所有的形体的边缘轮廓,都是以硬边的形式处理,这种方式既强调了视觉的关系,又十分符合具有历史感的壁画的责任,而这种硬边处理加肌理表现又使装饰语言的单纯与丰富得到了统一。