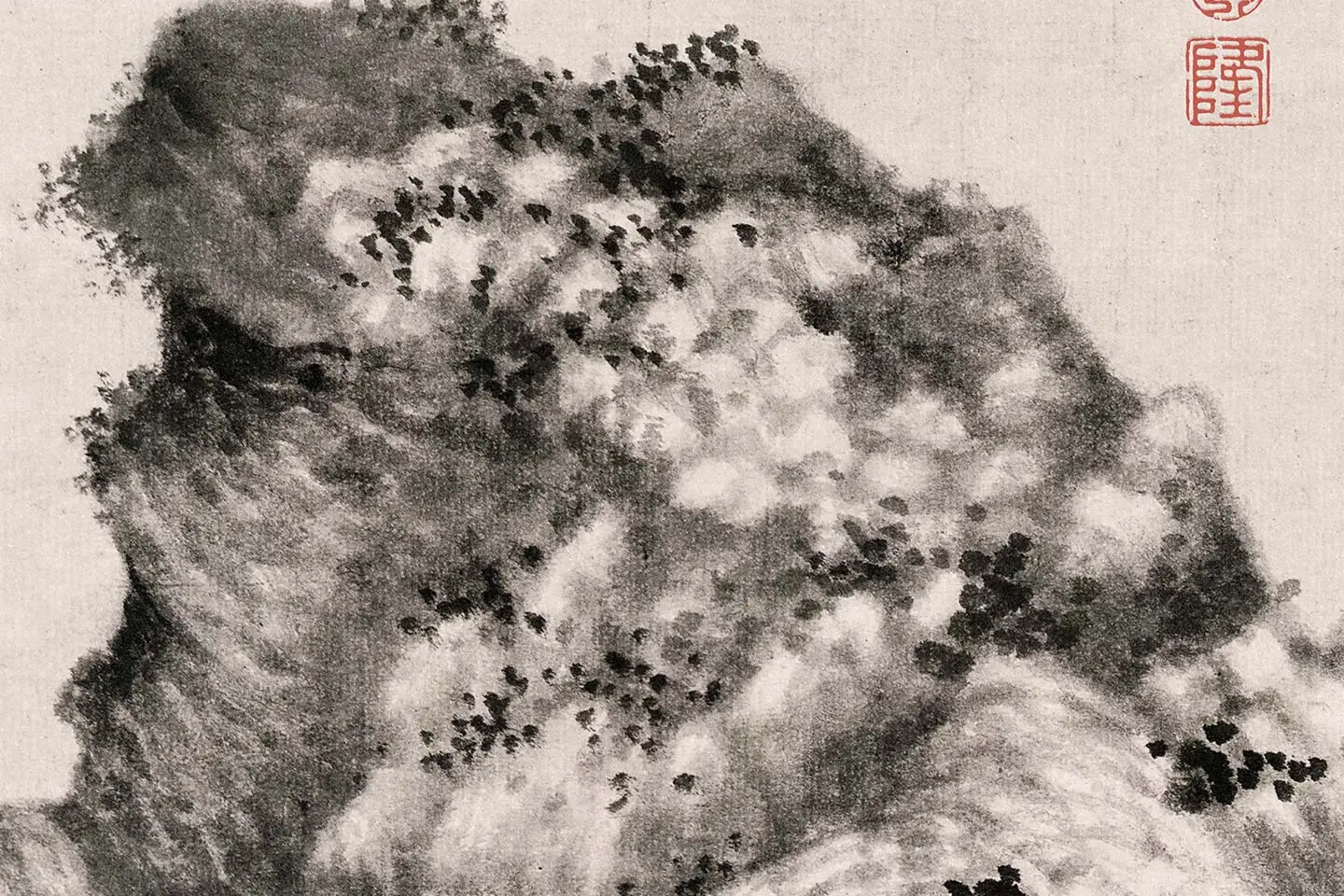

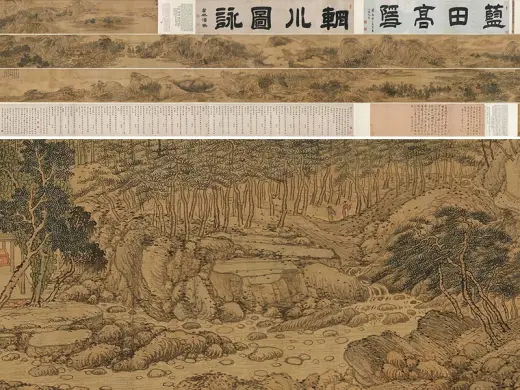

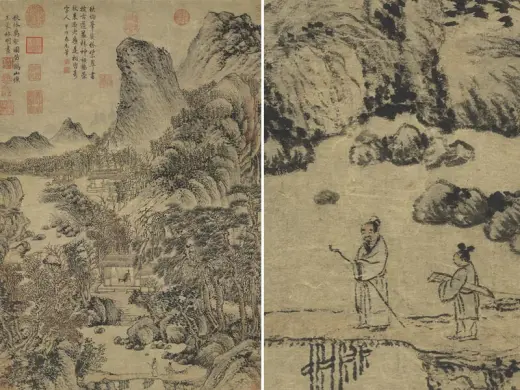

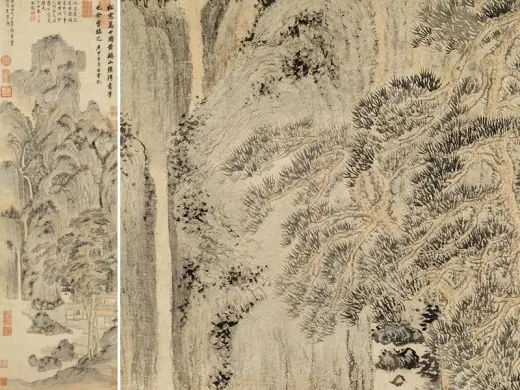

高清大图局部细节 / DETAILS

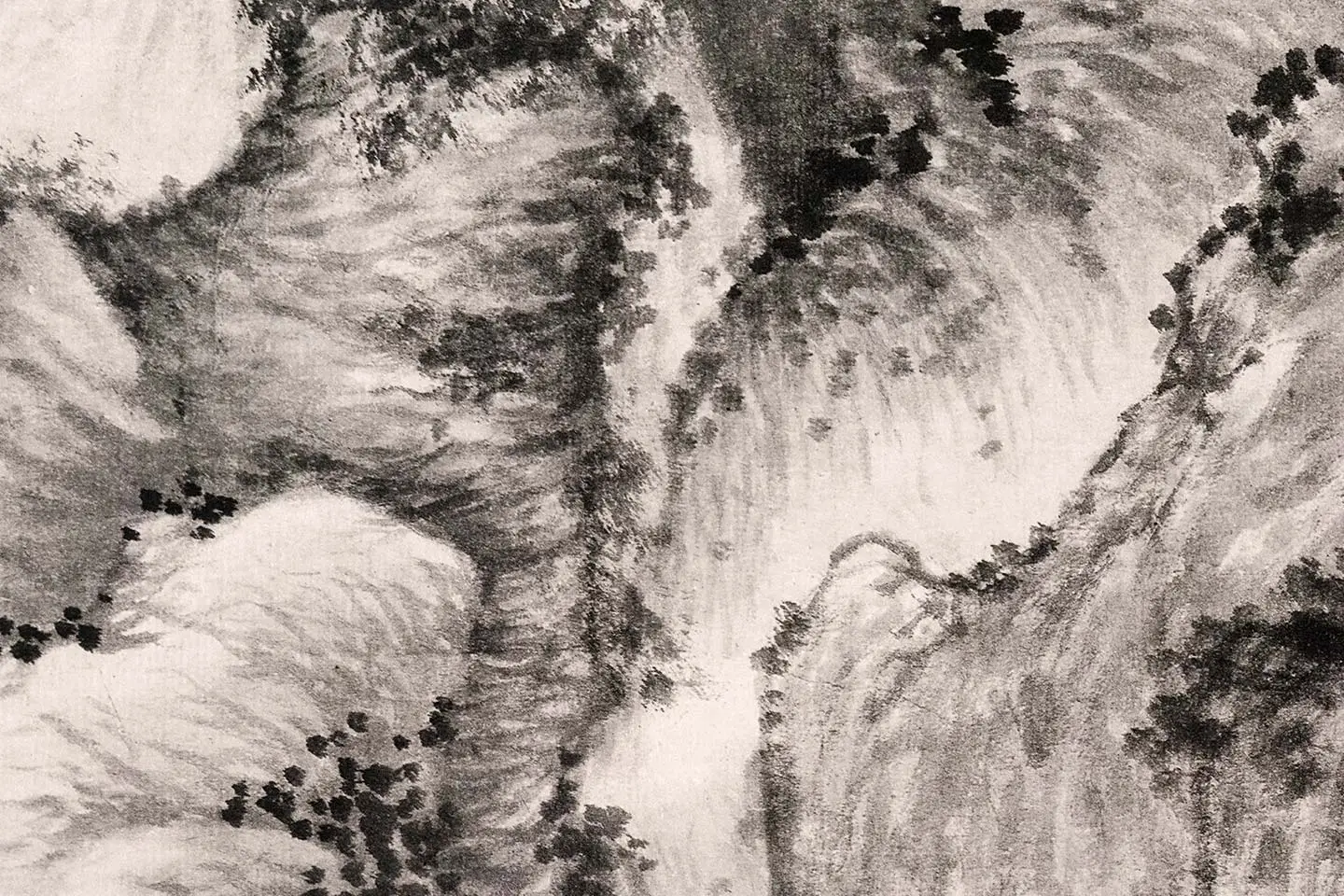

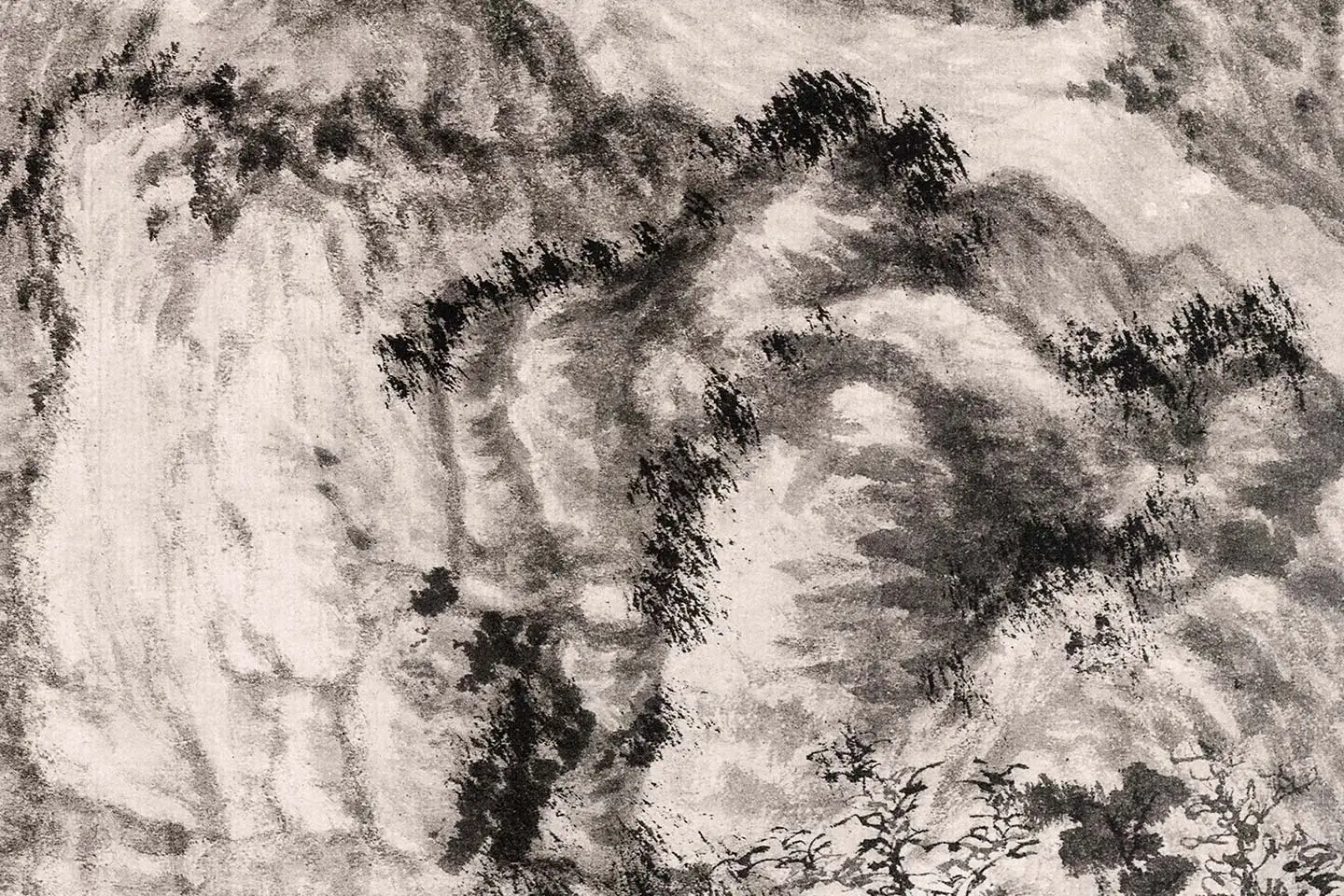

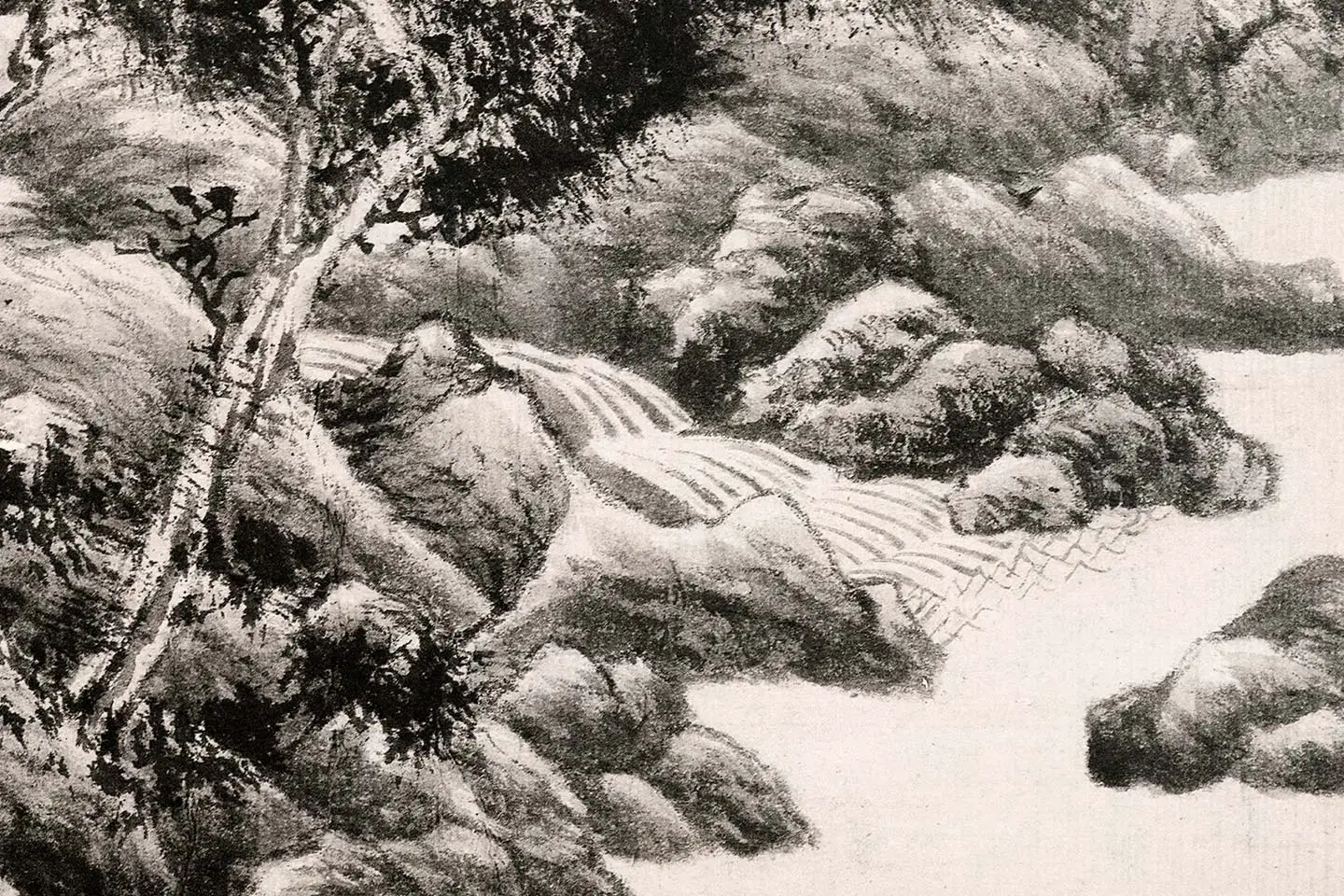

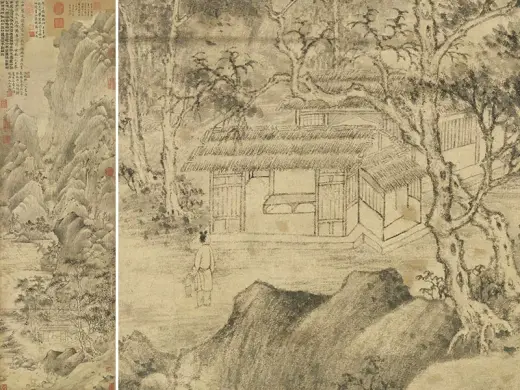

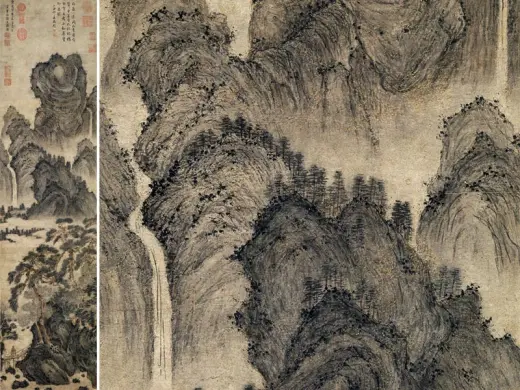

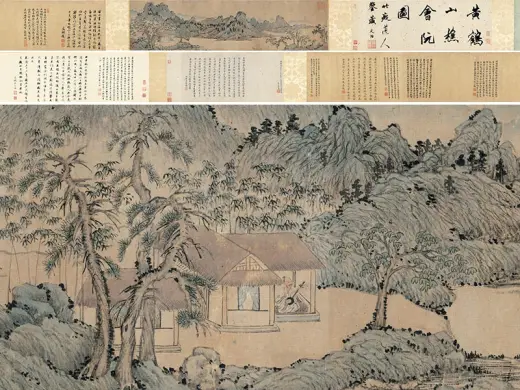

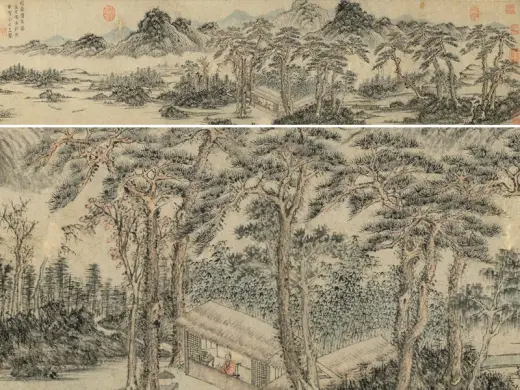

青卞隐居图,轴,元,王蒙,纸本,水墨,140.6x42.2 厘米,上海博物馆藏。王蒙《青卞隐居图》图绘浙江卞山之景色,山峰峦曲折盘桓,重叠峥嵘,气势雄奇秀拔。山间林木茂密,山径迂回,飞瀑高悬直注。山脚下有客曳杖而行,山坳深处茅庐数间,堂内一人抱膝倚床而坐。技法上,画作以淡墨勾皴,而后施浓墨,先用湿笔而后用焦墨,层次分明,牛毛皴将山体密林葱郁之姿表现的淋漓尽致,诚王叔明传世之佳迹。

背景:王蒙在创作《青卞隐居图》时的心境受到了社会环境、家庭环境的影响。《青卞隐居图》的创作年代正处于战乱的年代,人人处于恐慌,颠沛流离的状态。此画作于1366年,是王蒙成熟时期的作品。据画上收藏印推测,这幅画可能是作者赠给表弟赵麟的。

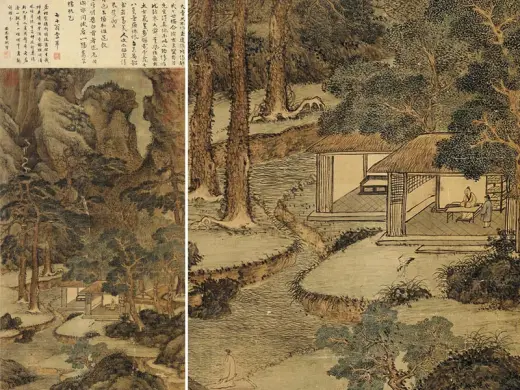

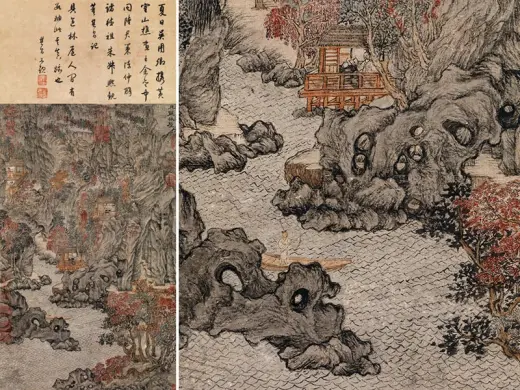

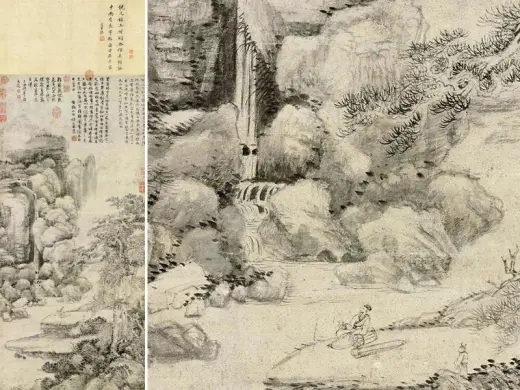

《青卞隐居图》主要描绘作者家乡吴兴的卞山景色。峰峦曲折盘桓,重叠峥嵘,气势雄奇秀拔。山间林木茂密,山径迂回,飞瀑高悬直注。山脚下有客曳杖而行,山坳深处茅庐数间,堂内一人抱膝倚床而坐。 有一老者策杖、踏着轻松缓慢的步伐,正在兴致勃勃地领略山林逸趣。密树深溪处一山麓水口,宽阔的河道上横卧山石和漫长的渚洲,在水中时隐时现。溪水潺潺,迂回流转。在崎岖不平的山地上,长有树木二十余株,浓荫密布。树木山势繁密充盈,气势雄伟。四角所钤“赵”、“魏国世家”、“赵生印”、“贞白斋”4方收藏印。画中自题至正廿六年四月黄鹤山人王叔明,画幅中又有清高宗弘历题诗,裱边有近人朱祖谋、邓孝胥、罗振玉、金城、陈宝琛、张学良、冒广生、叶恭绰、吴湖帆等题款。

构图

《青卞隐居图》整幅画面是“上留天,下留水”,采取高远构图法层层推远。作品用色细润典雅,山峦连绵不断,叠嶂起伏,气势雄伟秀拔,径路迂回蜿蜒。宛如一条游龙飞腾而上,山石刻画精细而奇特。林间树木茂密,山崖上高悬的飞瀑直注山谷。

笔法

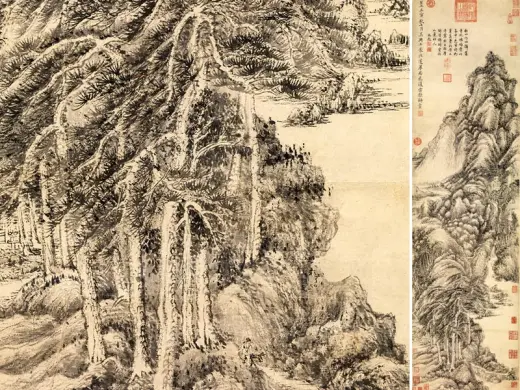

《青卞隐居图》用笔以快、重、急、爽利为特点,锋毫微妙变化,都形成的曲直轻重、缓急等状态。线条质感的运用,在于透露画家情感的表达,或者老笔纷披,或润笔掩映,生命注于笔端,逸气也注于笔端。《青卞隐居图》的用笔还有一个显著特点就是曲律用笔,此笔法是披麻皴的变体在表达江南地貌的同时,也表达了画家焦虑的心情。《青卞隐居图》在用笔上王蒙继承了赵孟頫的“以书入画”用笔,树的轮廓线确定了这些形象的刚、柔、秀、雅。

技法

《青卞隐居图》以披麻皴、解索皴、牛毛皴为主,三者交替互用,画披麻皴时,运笔多带平行、快速爽利,行笔松动,给人略有飘浮的感觉。这一皴法大都用在画面顶部的山峰,由于笔法的轻盈,矾头的蠕动,因而给人一种气如云动,山岚飘浮的景象,同时不安定的感受也跃上纸面。

画面中用笔有的像挺劲的行草笔线,虽然纤细,但却像有千斤之力,因其缠绕又能横冲直撞的形状而生动灵活,皴笔又能可以引领视线环游于画中形式,更添活泼的效果。山峦顶部则用渴墨苔点法。峦下山石树木给人以润湿之感,树干在勾勒上或笔直挺拔或倾折弯曲,而叶子的点染则是忽干忽湿、坡脚石头的皴擦也是忽浓忽淡。树木种类虽多却杂而不乱,树与树之间里让有度,用山之虚色来衬托树,以树的重墨来淡化山石,以小映大,以虚幻实,前呼后应,空间感极佳。石头与石头的交界施以皴擦或染又会构成另一个突起的石块,石石相连,绵延叠加。画山石树木的在技法上用的是浑点、破竹点、胡椒点、破墨点等。

款识

至正廿六年(1366年)四月黄鹤山人王叔明画青卞隐居图。

题跋

画内乾隆一题,不录。诗塘董其昌长跋、下方裱绫上张学良、陈宝琛、金城、罗振玉、叶恭绰、吴湖帆诸人题,亦不录。

钤印

项元汴诸收藏印、安岐、李宗瀚诸收藏印、清内府诸收藏玺。

洛神赋图

洛神赋图 步辇图

步辇图 唐宫仕女图

唐宫仕女图 五牛图

五牛图 韩熙载夜宴图

韩熙载夜宴图 千里江山图

千里江山图 清明上河图

清明上河图 富春山居图

富春山居图 汉宫春晓图

汉宫春晓图 百骏图

百骏图 溪山行旅图

溪山行旅图 早春图

早春图 中国名画大全

中国名画大全