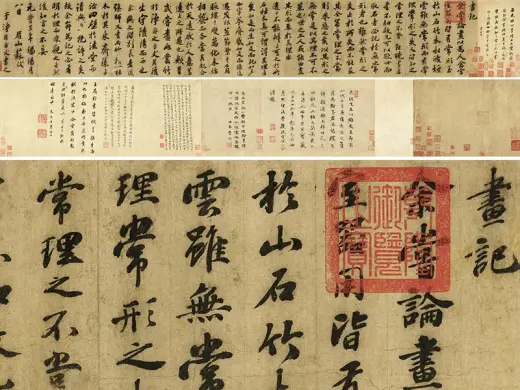

高清大图局部细节 / DETAILS

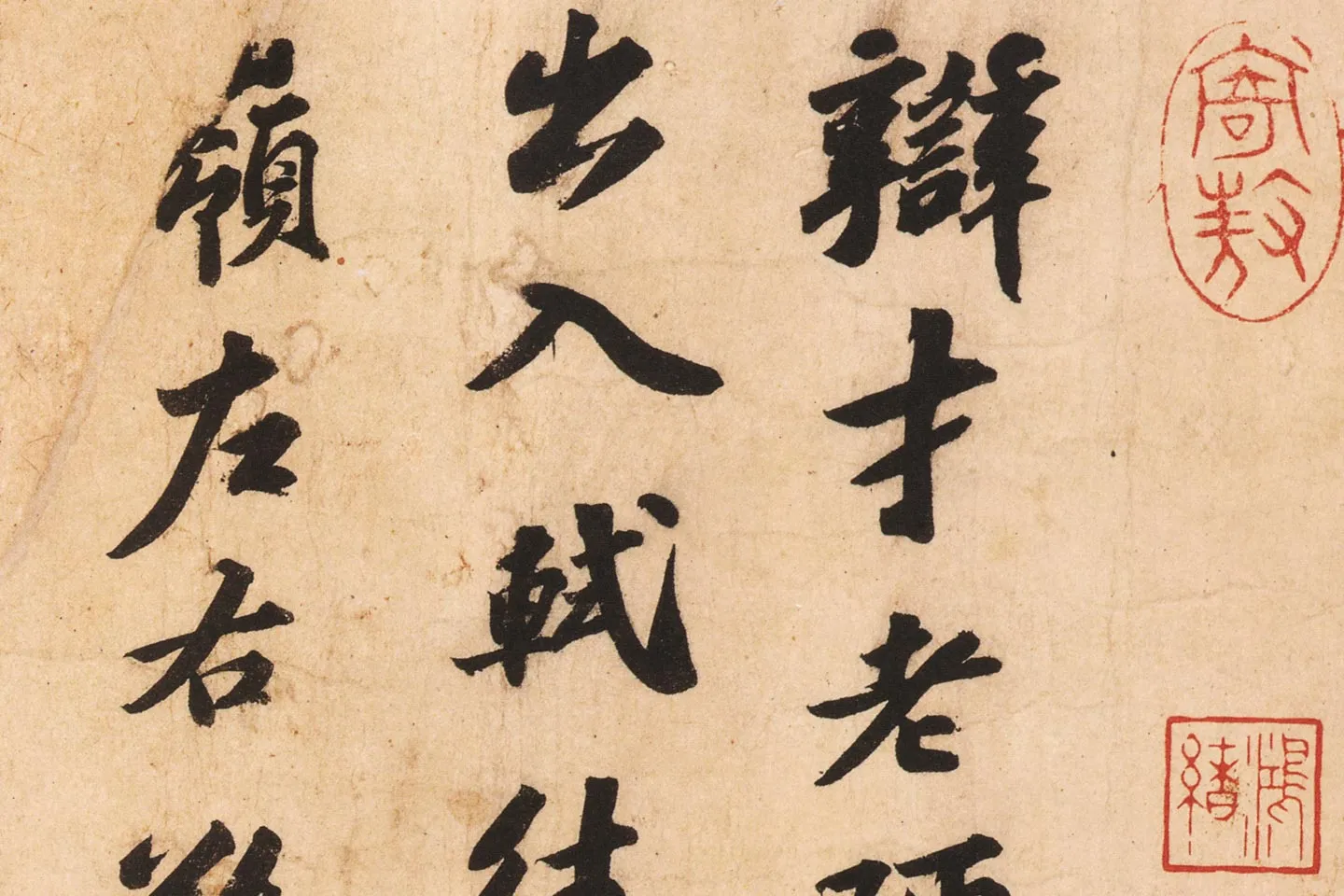

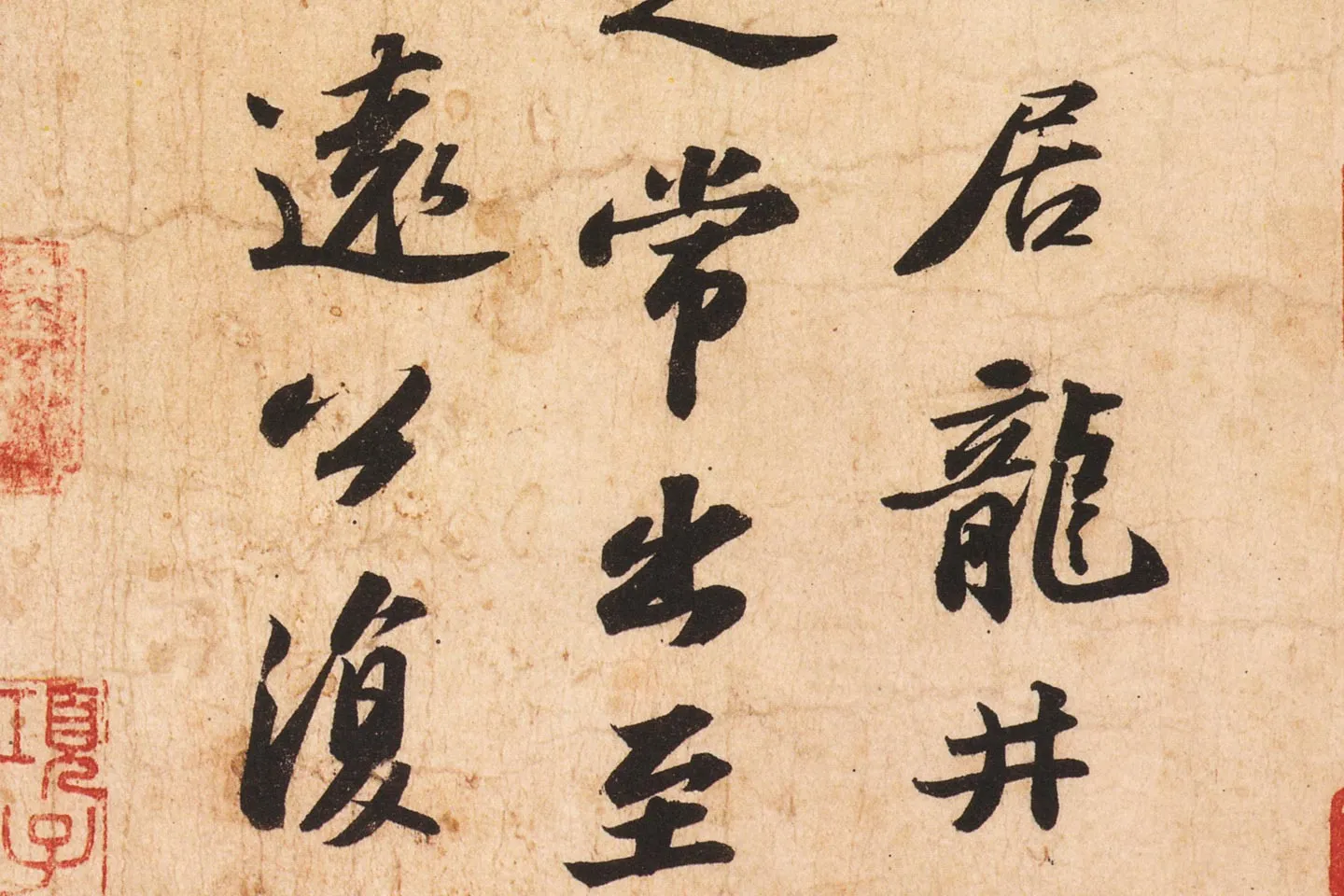

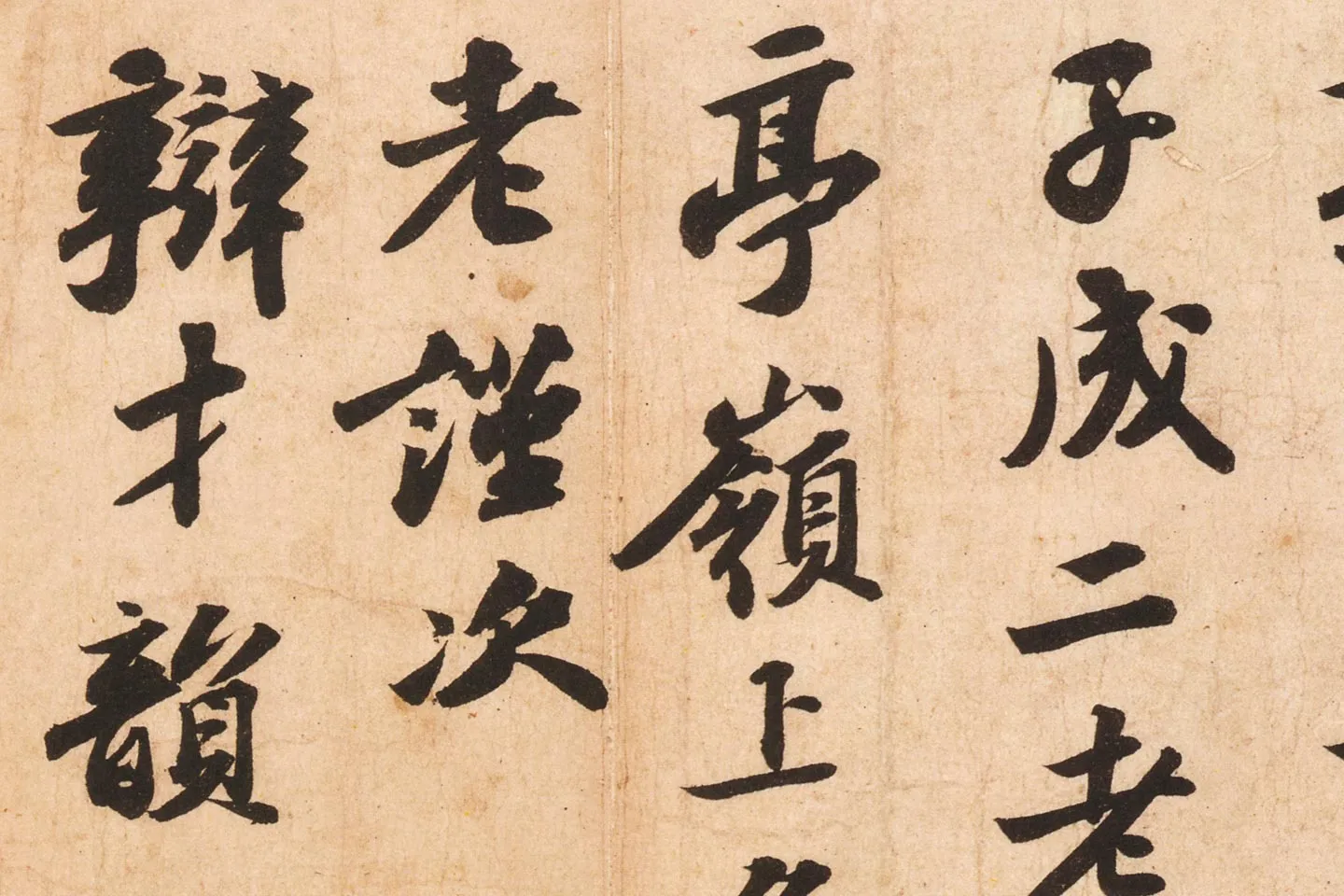

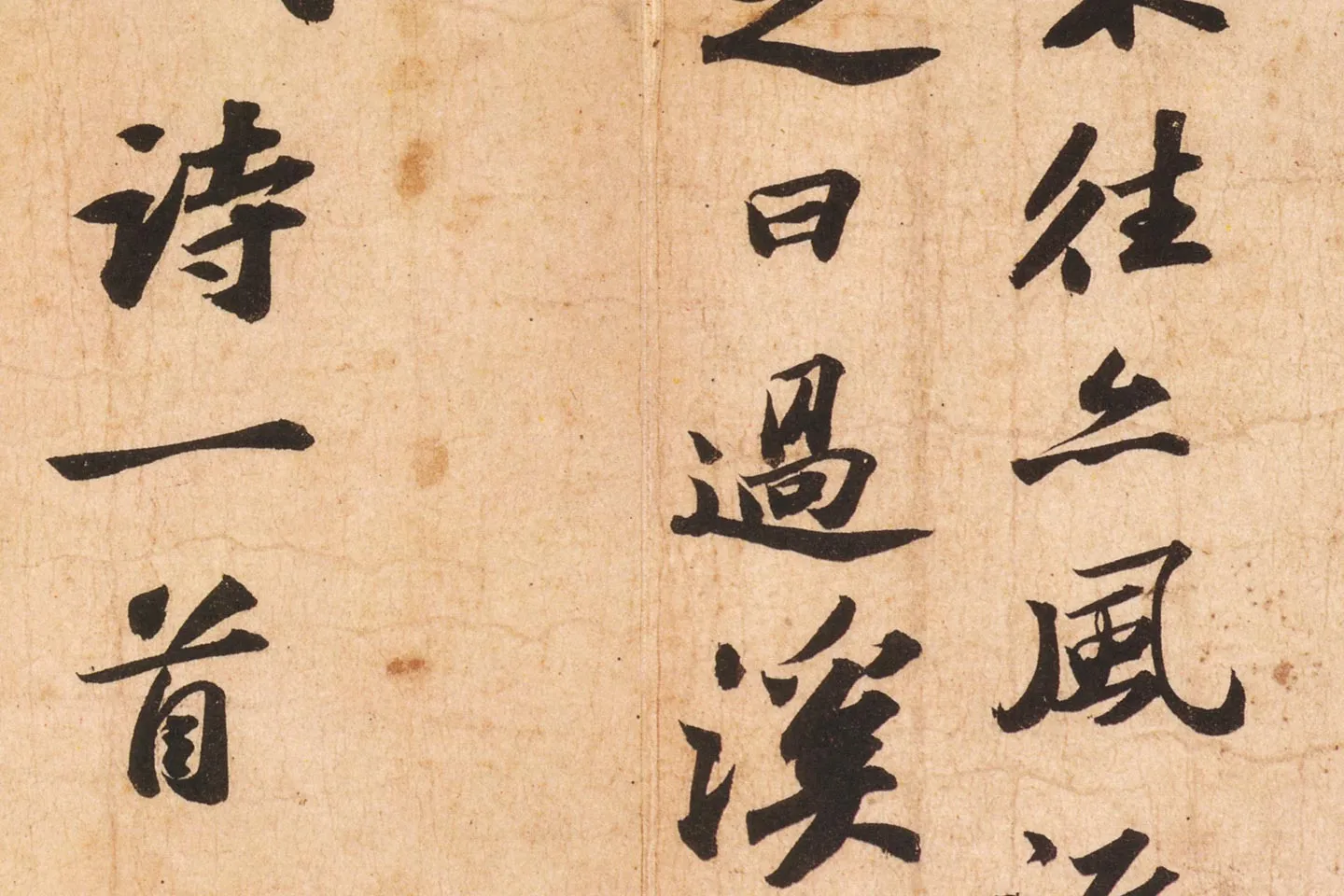

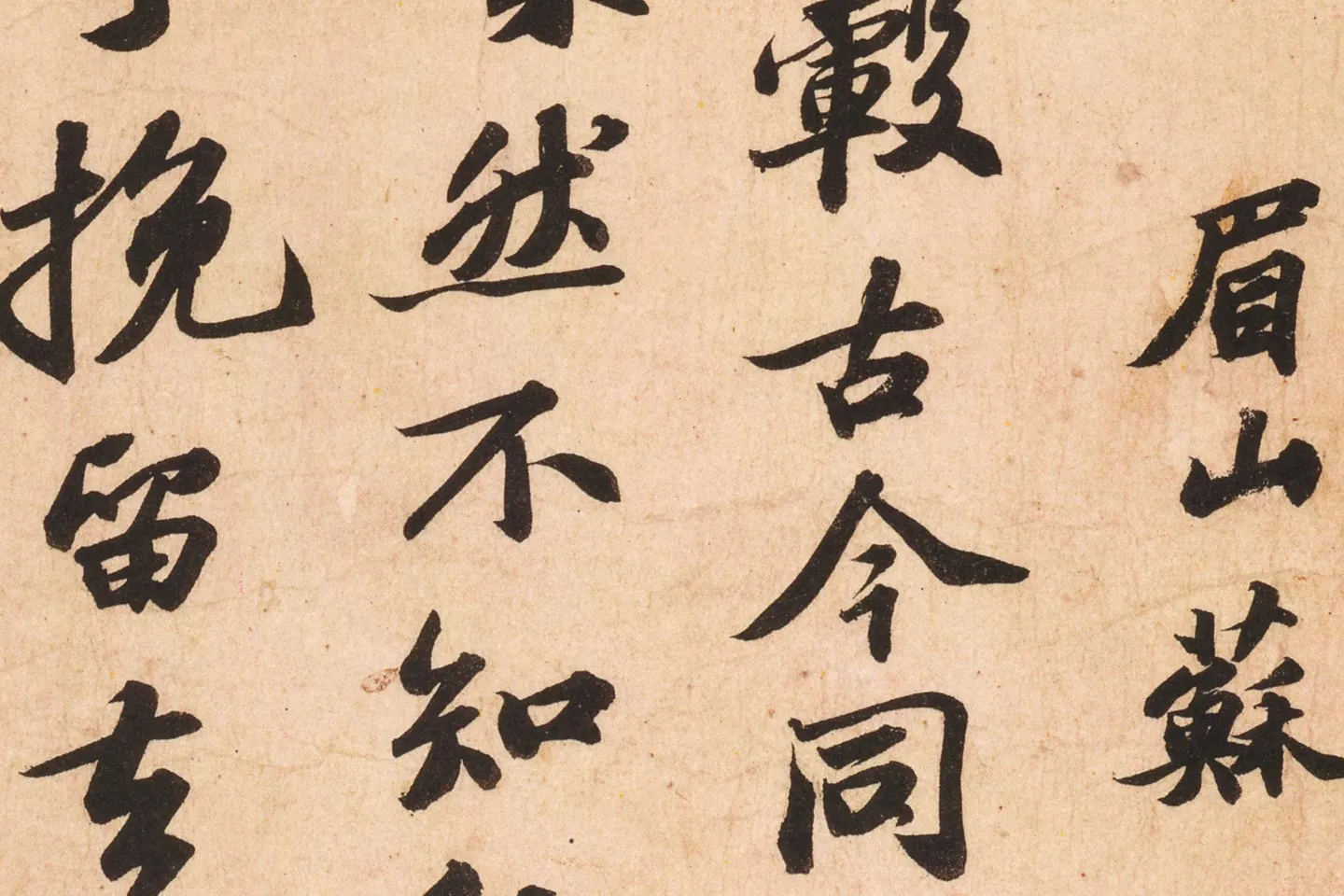

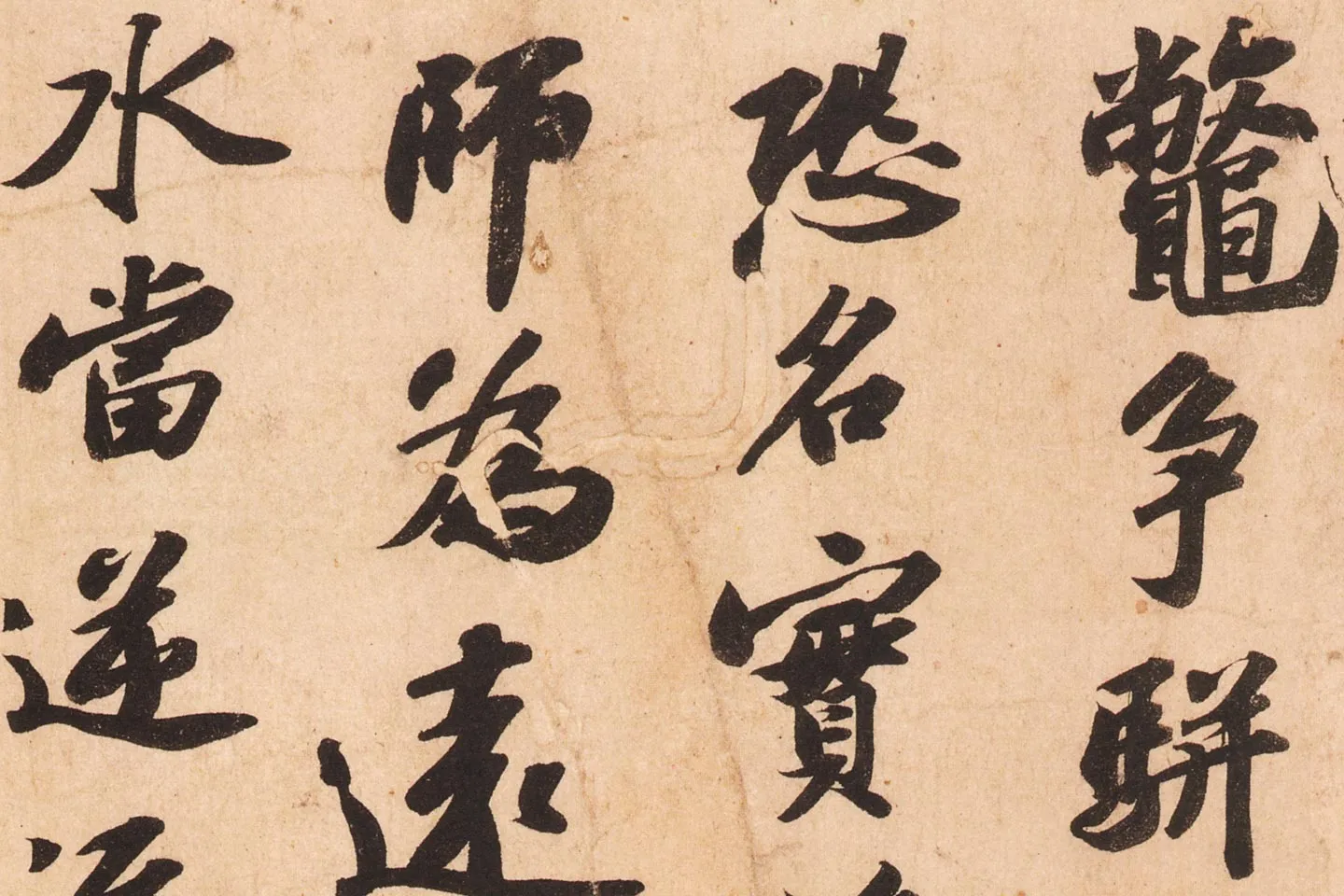

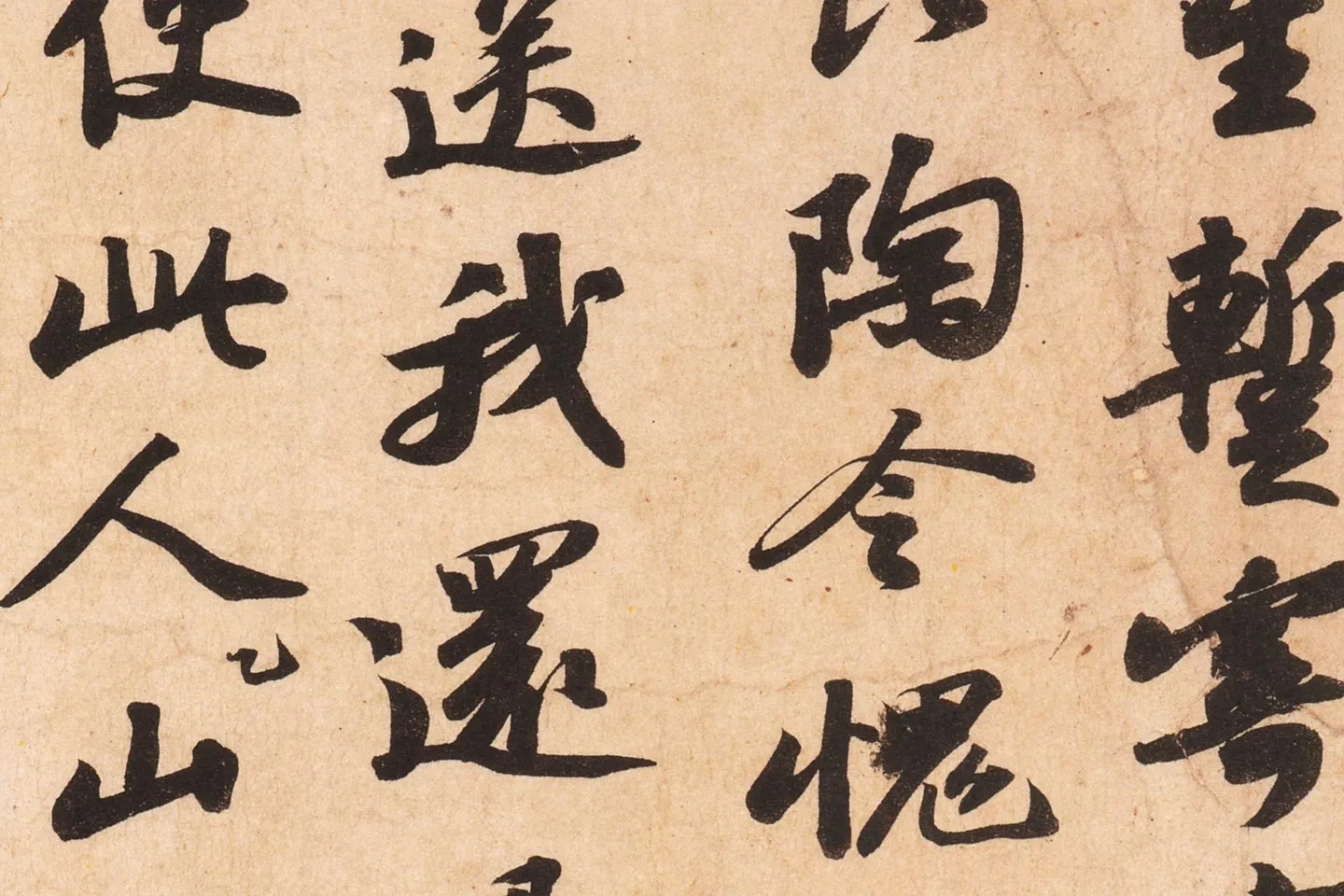

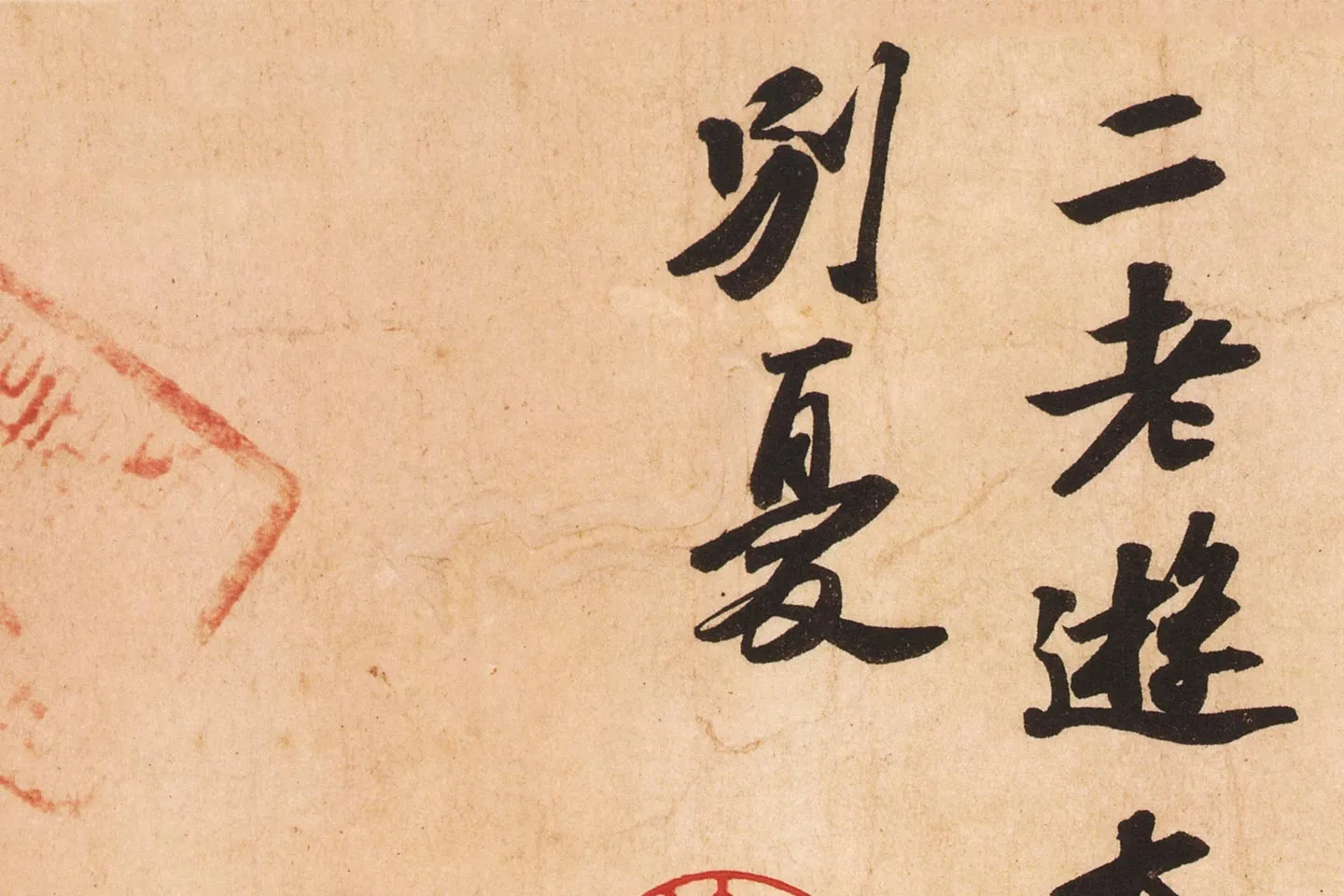

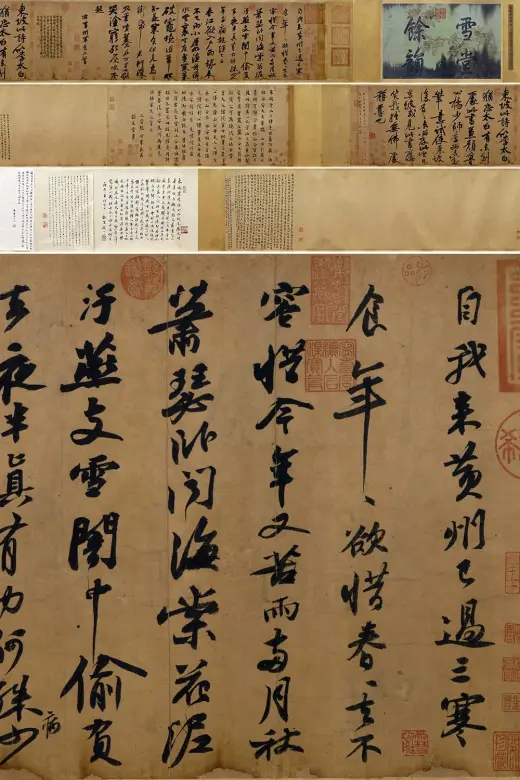

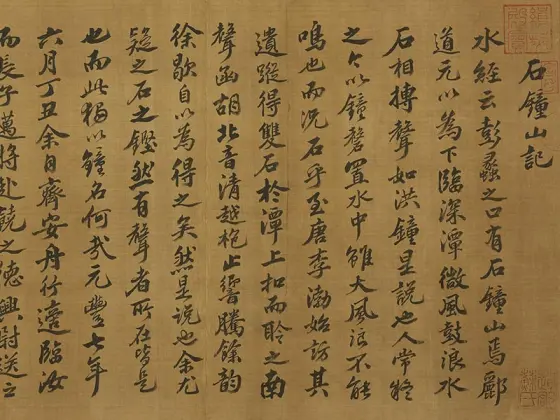

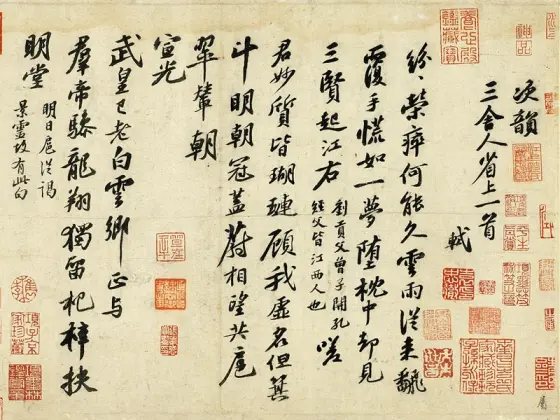

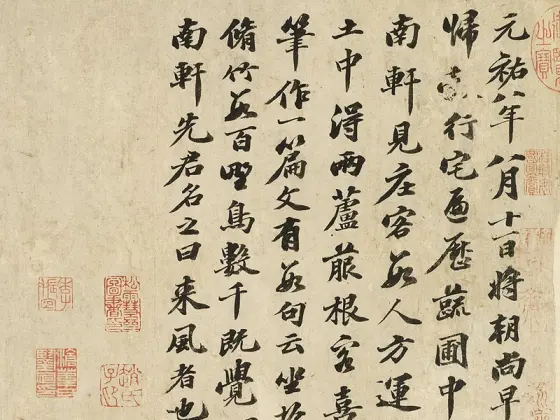

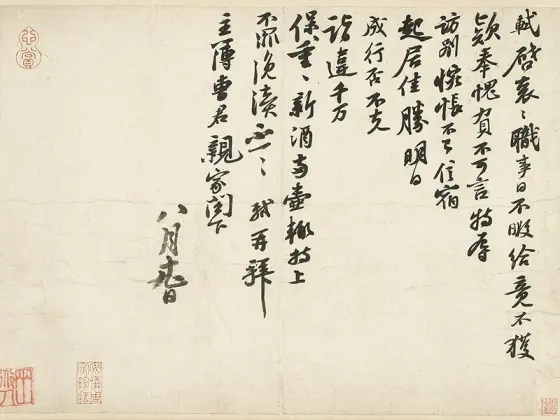

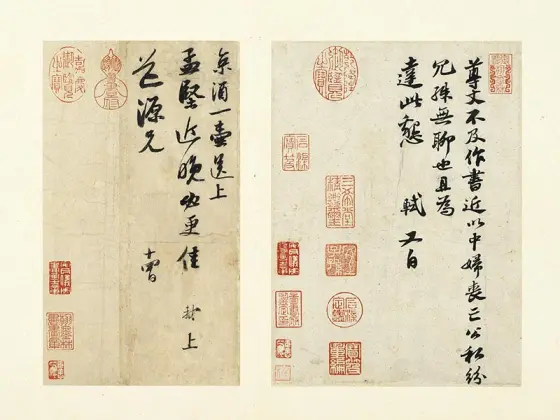

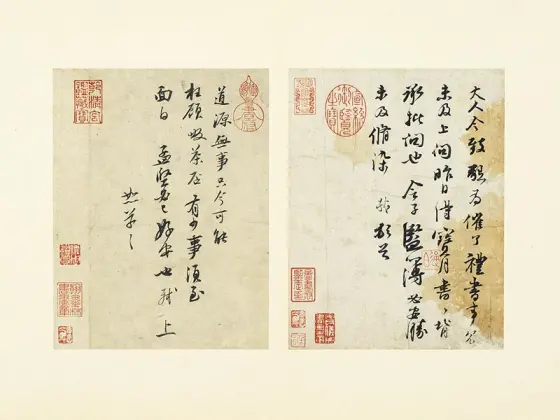

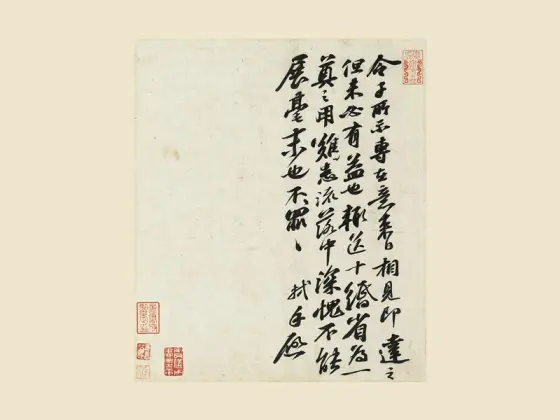

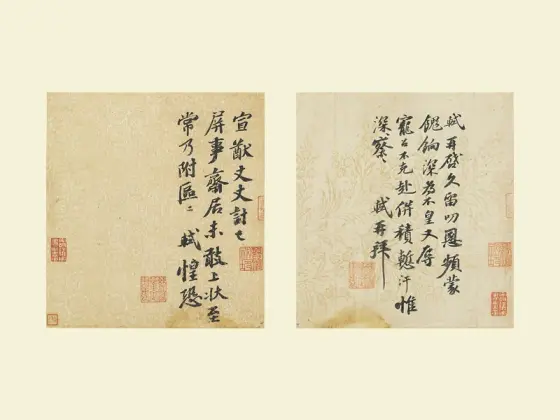

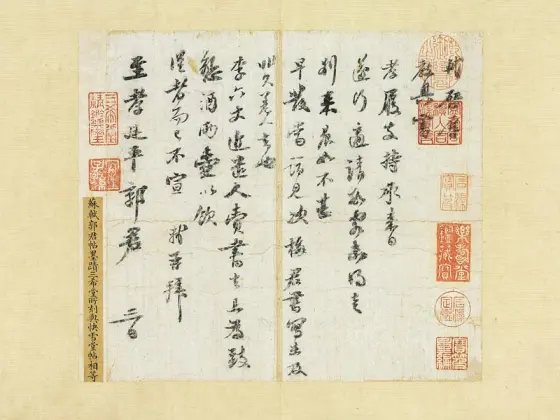

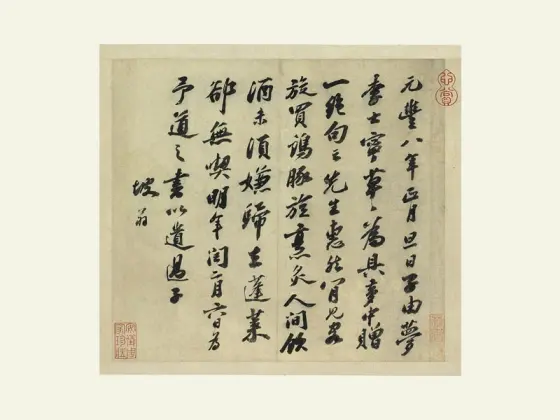

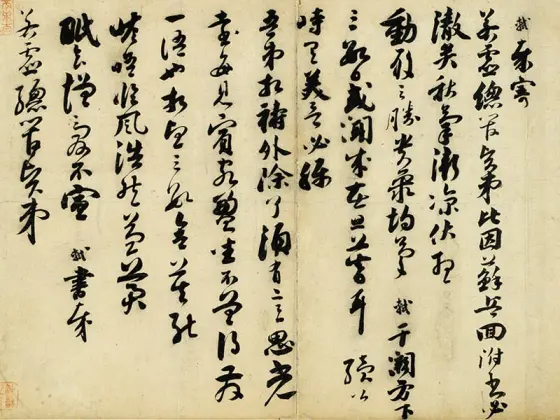

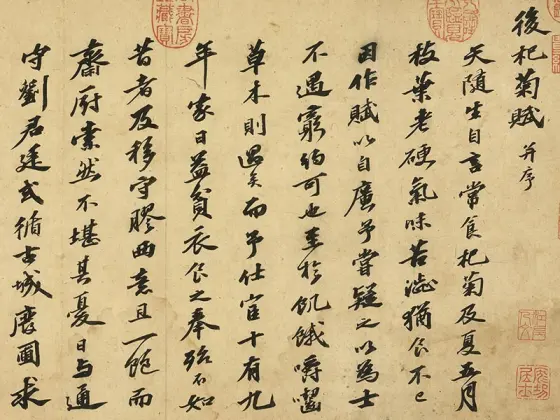

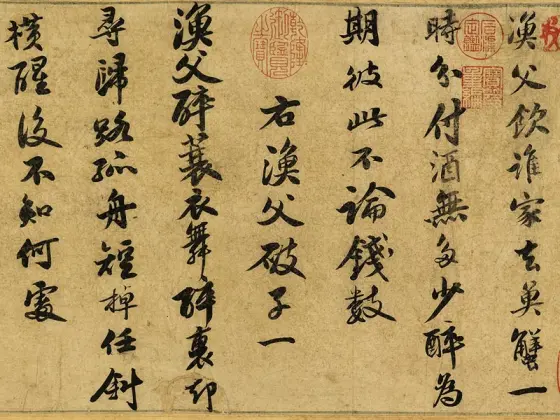

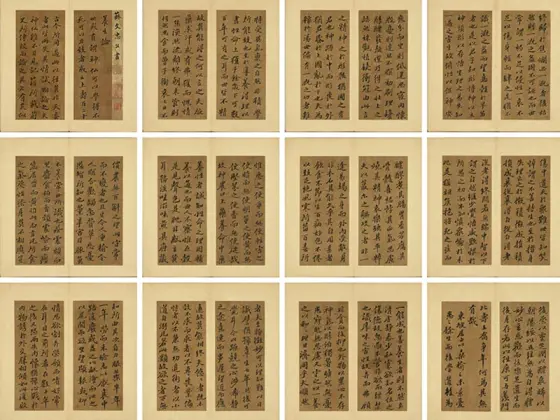

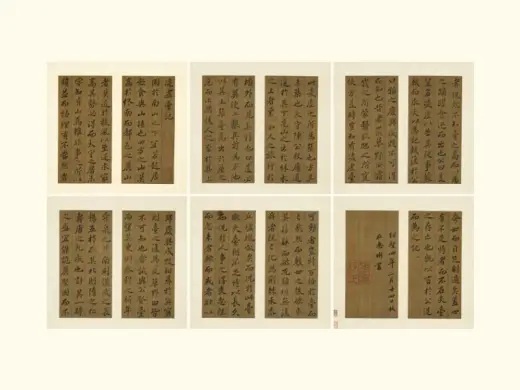

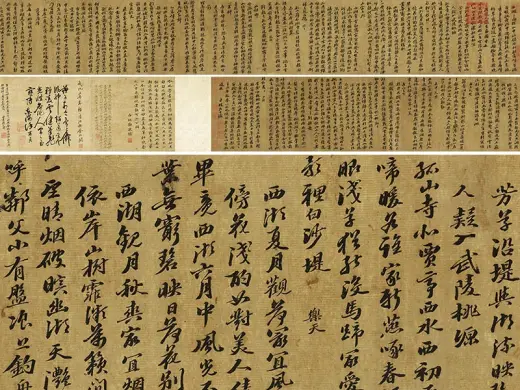

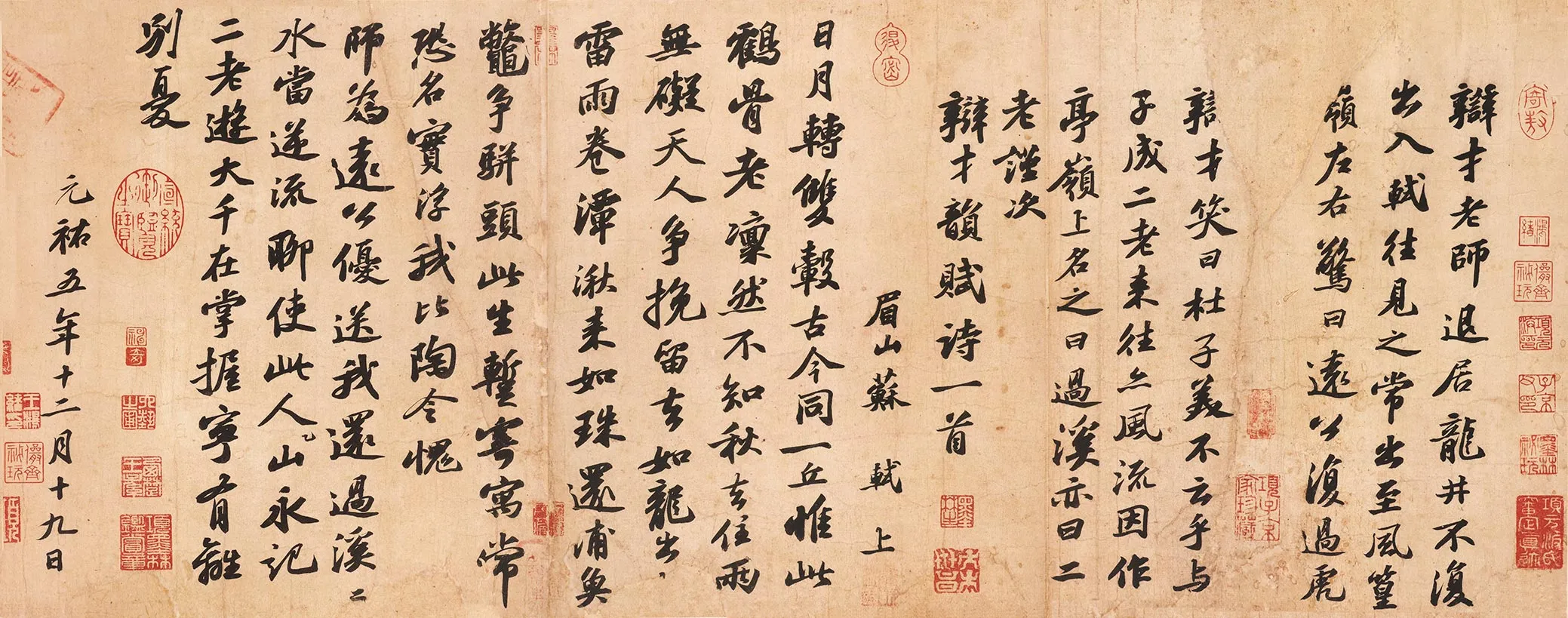

宋四家真迹册,宋苏轼次辩才韵诗,苏轼,北宋哲宗元祐五年(1090年),行书,本幅一29x47.9厘米、本幅二29x25.5厘米、全幅42.1x71.3厘米,纸本,台北故宫博物院藏。

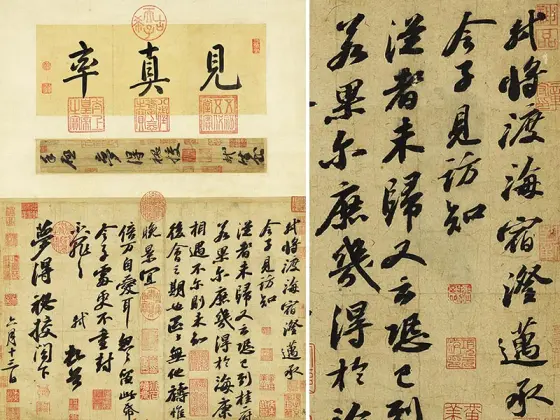

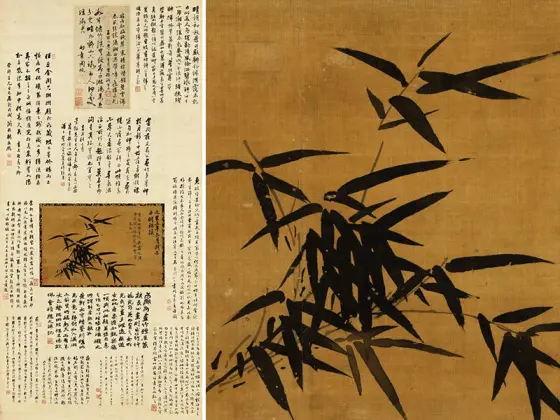

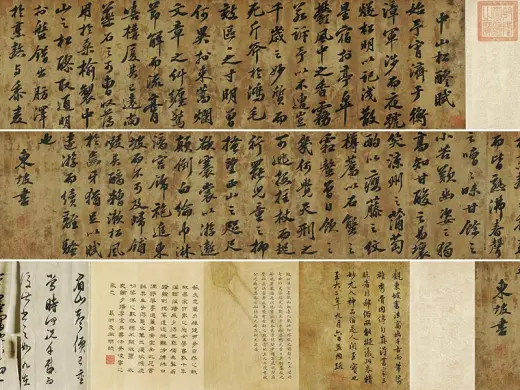

以诗文投赠唱和,在古代文人士大夫之间经常可见,透过诗文一来一往,既可切磋学问,又能增进彼此的情谊。宋代文学大家苏轼,也曾与辩才法师诗文唱和,其中的趣味第三者同样可以分享。 辩才法师俗名徐元净,精研佛理,在杭州讲经说法多年,与苏轼相处十分融洽。由于深知苏轼才学过人,怀抱济世的理想,辩才曾经作诗加以期许,鼓励苏轼专心政事,造福国家人民。苏轼感念这分心意,因此次韵成诗,作为回应。诗中以陶渊明与慧远法师的友谊来比况,推崇辩才,慨称自己有愧陶渊明。此时苏轼五十五岁,知杭州。苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。在文学史上,推为唐宋八大家之一;在书法史上,也同时名列宋四家之一。这件作品,兼有诗文、书法之美,也可以感受到苏轼坦率真诚的个性。

辩才和尚(1011-1091)俗姓徐,名元净,原为杭州天竺寺住持,1080年退居西湖龙井寿圣院。苏轼于1089年出任杭州太守,与辩才交往,赠诗倡和,犹如东晋时陶渊明与僧慧远的交游。此幅楷中带行,含蓄内敛,重意韵而不逞巧,是苏轼中年时期成熟书风的典型例子。 苏轼(1037-1101),四川眉山人。嘉祐二年(1057)进士。他兼善诗文、绘画、书法,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称北宋四大书家。

繁体釋文

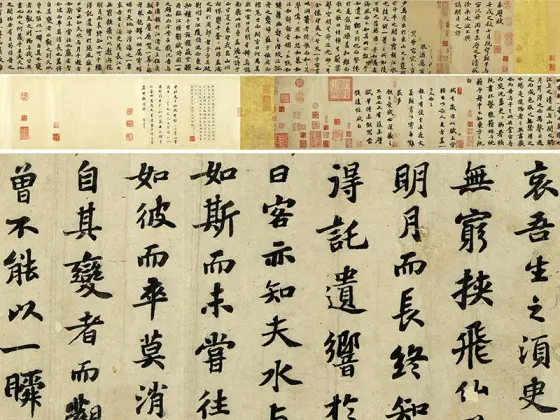

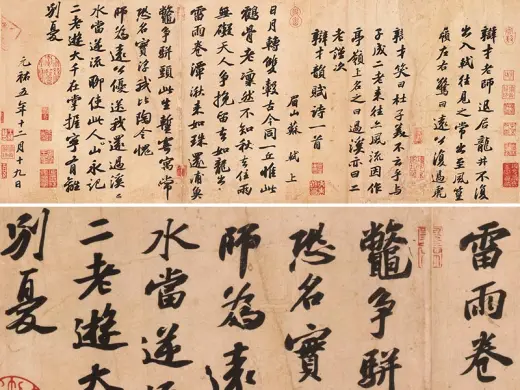

辯才老師。退居龍井。不復出入。軾往見之。常出至風篁嶺。左右驚曰。遠公復過虎。(闕,據東坡集,此行當為溪矣二字)。辯才笑曰。杜子美不云乎。與子成二老。來往亦風流。因作亭嶺上。名之曰過溪。亦曰二老。謹次辯才韻。賦詩一首。眉山蘇軾上。 日月轉雙轂。古今同一丘。惟此鶴骨老。凜然不知秋。去住兩無礙。天人爭挽留。去如龍出□。(□當為山)。雷雨卷潭湫。來如珠還浦。魚鼈爭駢頭。此生蹔寄寓。常恐名實浮。我比陶令愧。師為遠公優。送我還過溪。溪水當逆流。聊使此山人。永記二老遊。大千在掌握。寧有離別憂。元祐五年(1090年)十二月十九日。

辯才老師,退居龍井,不復出入。軾往見之,常出至風篁嶺,左右驚曰:「遠公復過虎溪矣。」(闕,據東坡集,此行當為溪矣二字)。辯才笑曰:「杜子美不云乎,與子成二老,來往亦風流。」因作亭嶺上,名之曰過溪,亦曰二老。謹次辯才韻,賦詩一首,眉山蘇軾上。

日月轉雙轂,古今同一丘。惟此鶴骨老,凜然不知秋。去住兩無礙,天人爭挽留。去如龍出山,雷雨卷潭湫。來如珠還浦,魚鼈爭駢頭。此生蹔寄寓,常恐名實浮。我比陶令愧,師為遠公優。送我還過溪,溪水當逆流。聊使此山人,永記二老遊。大千在掌握,寧有離別憂。

元祐五年(1090年)十二月十九日。

简体释文

辩才老师。退居龙井。不复出入。轼往见之。常出至风篁岭。左右惊曰。远公复过虎。(阙,据东坡集,此行当为溪矣二字)。辩才笑曰。杜子美不云乎。与子成二老。来往亦风流。因作亭岭上。名之曰过溪。亦曰二老。谨次辩才韵。赋诗一首。眉山苏轼上。 日月转双毂。古今同一丘。惟此鹤骨老。凛然不知秋。去住两无碍。天人争挽留。去如龙出□。(□当为山)。雷雨卷潭湫。来如珠还浦。鱼鳖争骈头。此生暂寄寓。常恐名实浮。我比陶令愧。师为远公优。送我还过溪。溪水当逆流。聊使此山人。永记二老游。大千在掌握。宁有离别忧。元祐五年(1090年)十二月十九日。

辩才老师,退居龙井,不复出入。轼往见之,常出至风篁岭,左右惊曰:「远公复过虎溪矣。」(阙,据东坡集,此行当为溪矣二字)。辩才笑曰:「杜子美不云乎,与子成二老,来往亦风流。」因作亭岭上,名之曰过溪,亦曰二老。谨次辩才韵,赋诗一首,眉山苏轼上。

日月转双毂,古今同一丘。惟此鹤骨老,凛然不知秋。去住两无碍,天人争挽留。去如龙出山,雷雨卷潭湫。来如珠还浦,鱼鳖争骈头。此生暂寄寓,常恐名实浮。我比陶令愧,师为远公优。送我还过溪,溪水当逆流。聊使此山人,永记二老游。大千在掌握,宁有离别忧。

元祐五年(1090年)十二月十九日。

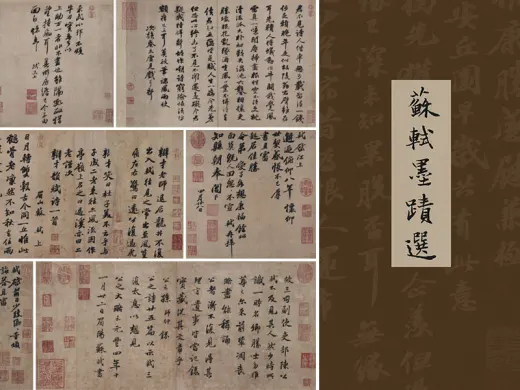

印记

鉴藏宝玺:宣统御览之宝。

收传印记:寄敖、项元汴印、子京父印、墨林秘玩、项元汴氏审定真迹、墨林子、项子京家珍藏、退密、子孙世昌、墨林外史、神、奇、鸿绪、俨斋秘玩、墨林生、六艺之圃、西楚王孙、项墨林鉴赏章、王鸿绪印、俨斋秘玩、墨(半印)、林(半印、子京所藏(半印)、静因菴主(半印)、(半印。漫漶不可辨)、项(半印)、(半印。漫漶不可辨)。

收藏著录

石渠宝笈续编(重华宫),第三册,页1672-1676。

故宫书画录(卷三),第一册,页146-151。

故宫历代法书全集,第十一册,页40-63、193-195。

三希帖

三希帖 兰亭序

兰亭序 快雪时晴帖

快雪时晴帖 伯远帖

伯远帖 祭姪文稿

祭姪文稿 梦奠帖

梦奠帖 自叙帖

自叙帖 前后赤壁赋

前后赤壁赋 草书千字文

草书千字文 蜀素帖

蜀素帖 草书诗帖

草书诗帖 寒食帖

寒食帖