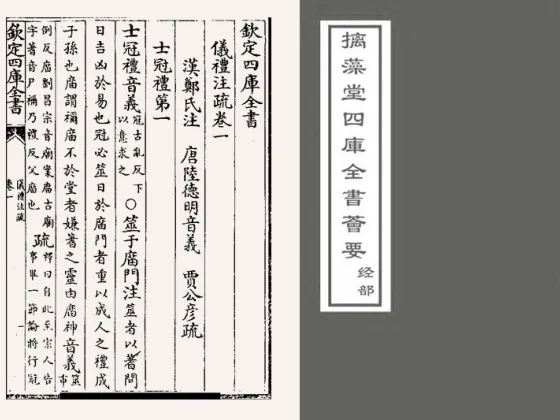

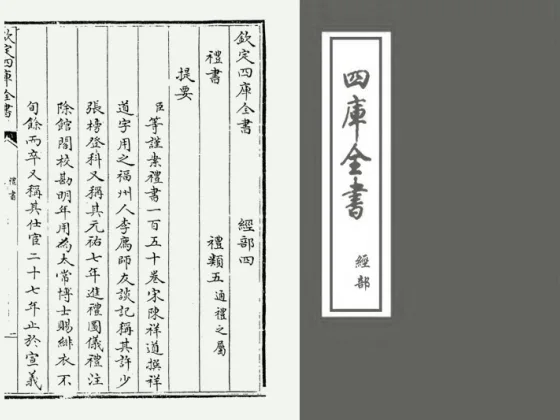

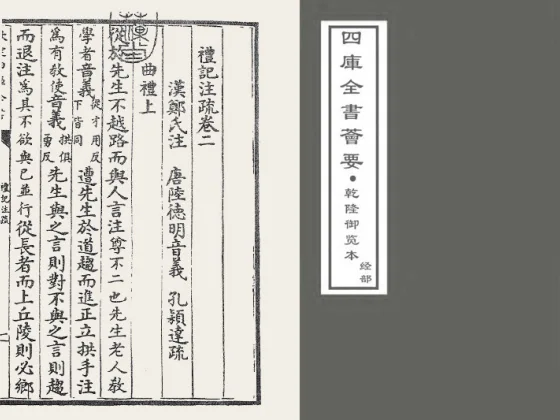

四库全书·经部·礼类古籍,汉代·郑玄《礼记注疏》PDF,本书共63卷,拆分为35册数字本PDF文件下载。

目录

礼记正义序

礼记注疏原目

三礼注解传述人

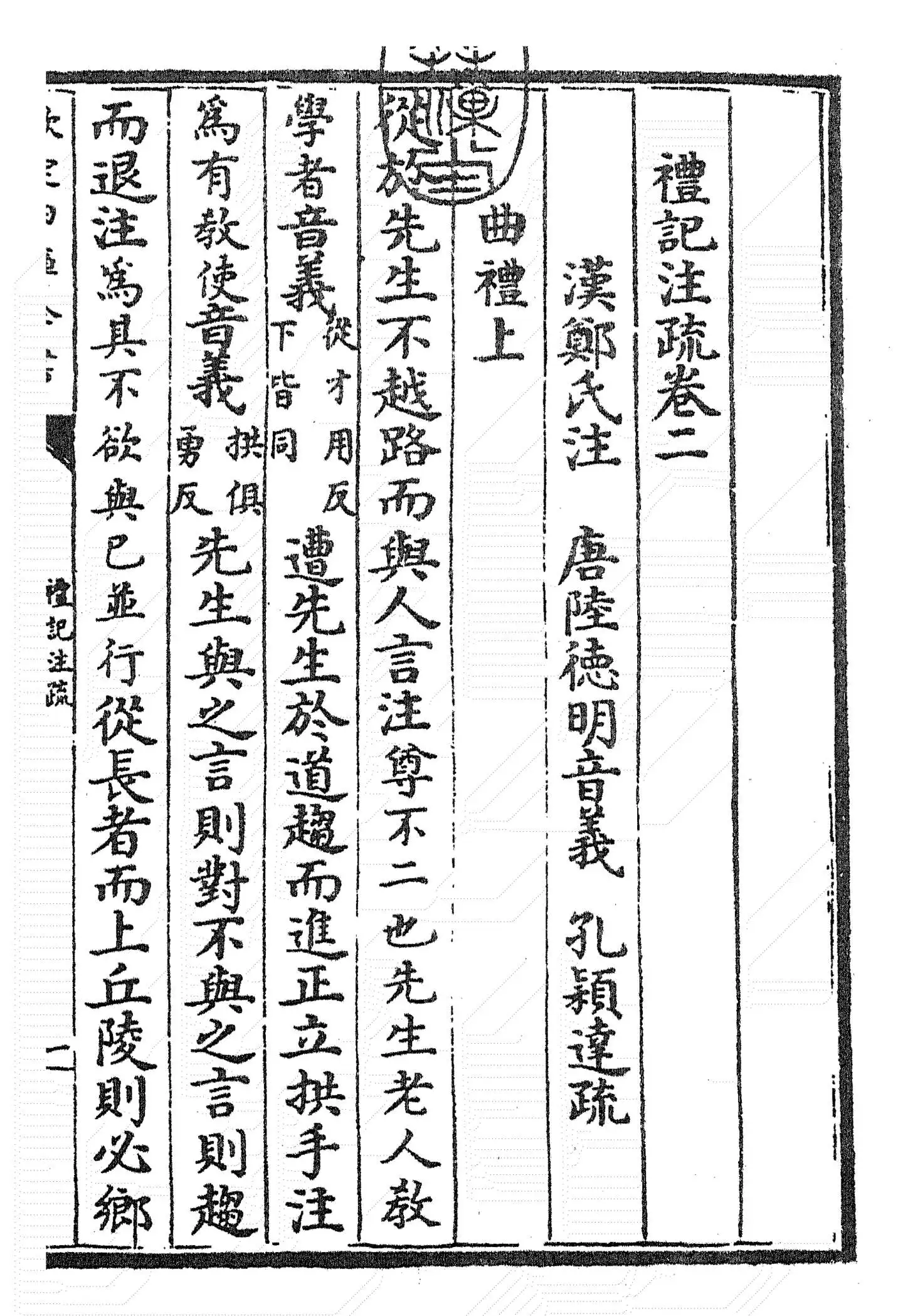

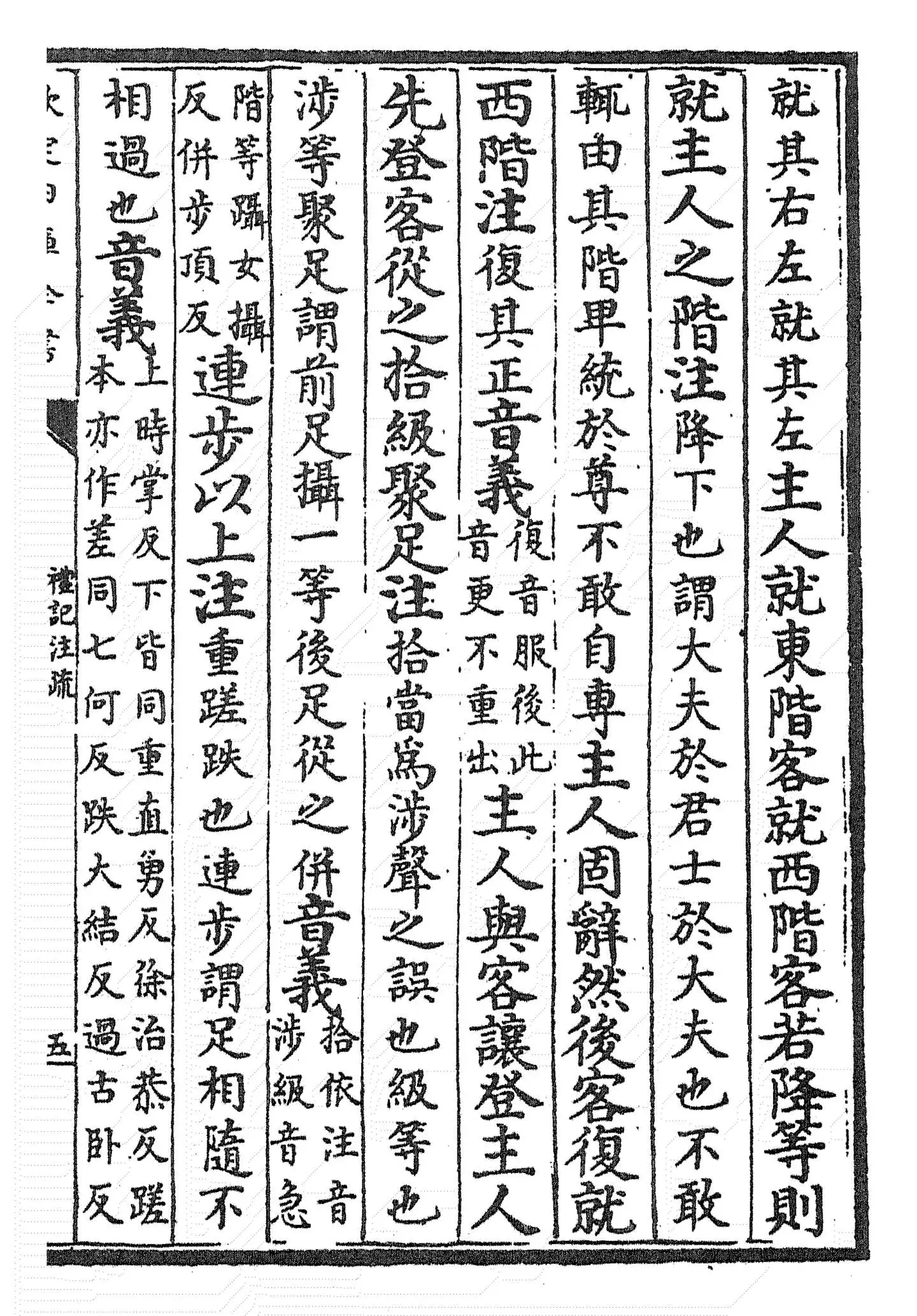

卷一 曲礼上

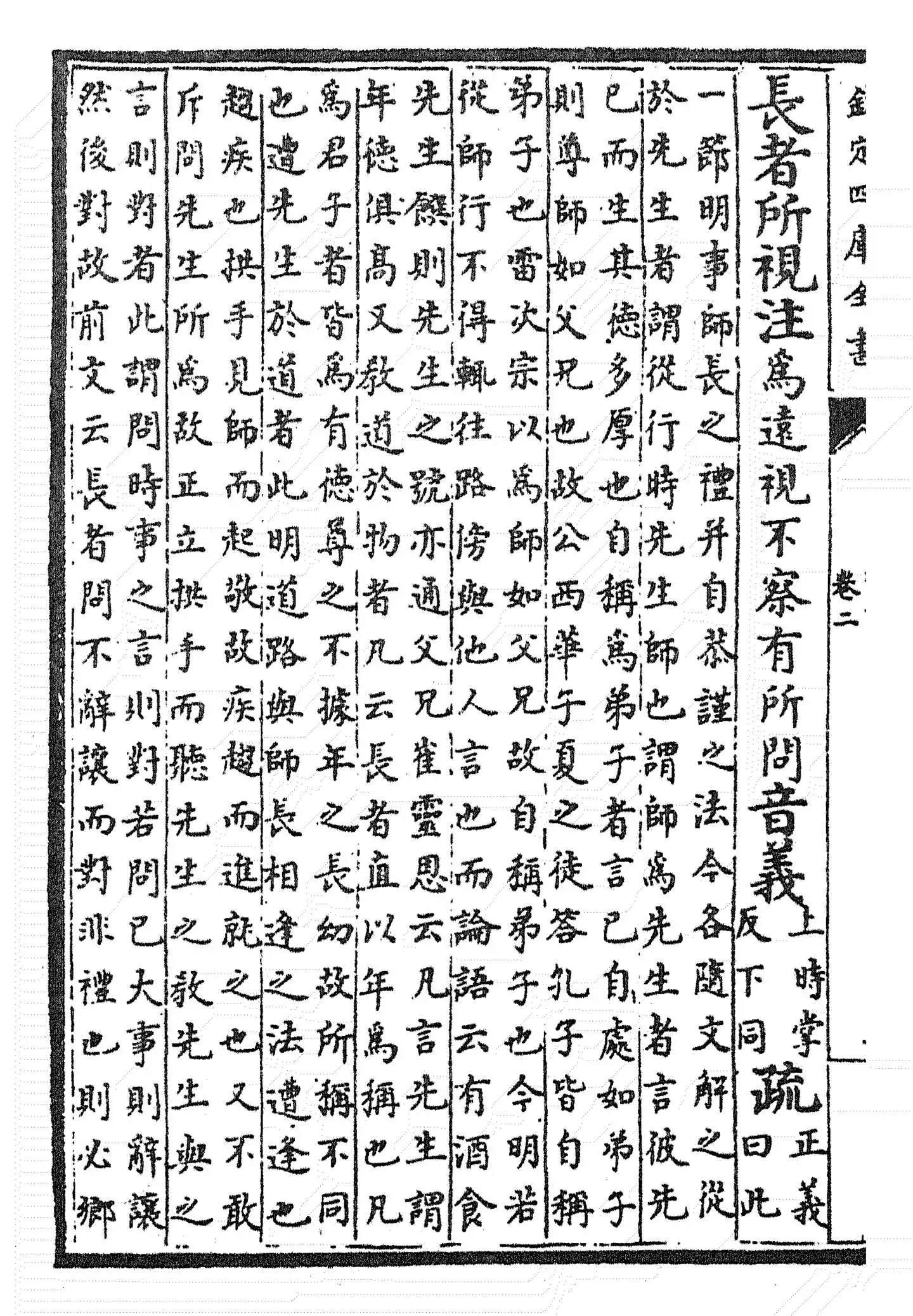

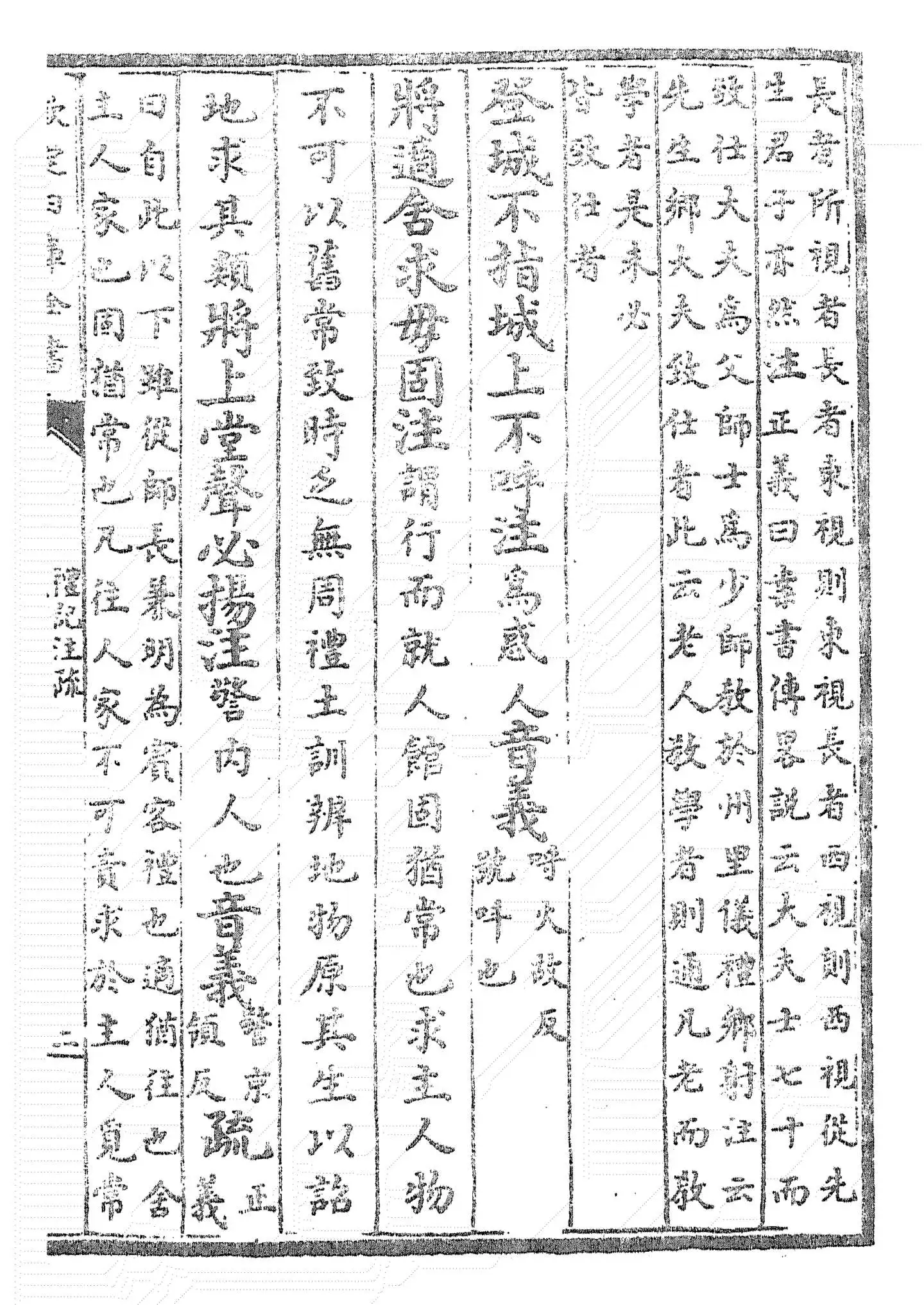

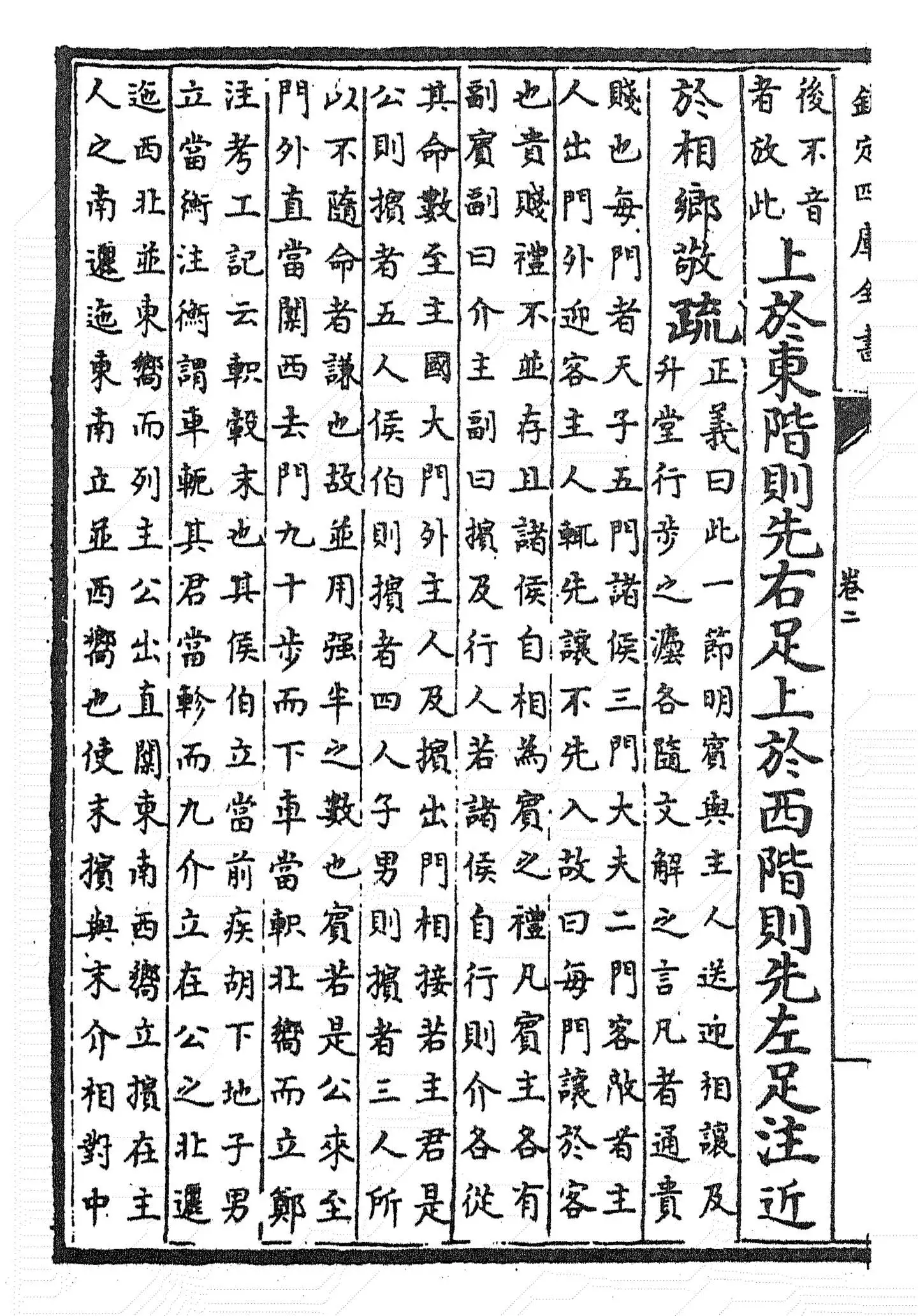

卷二 曲礼上

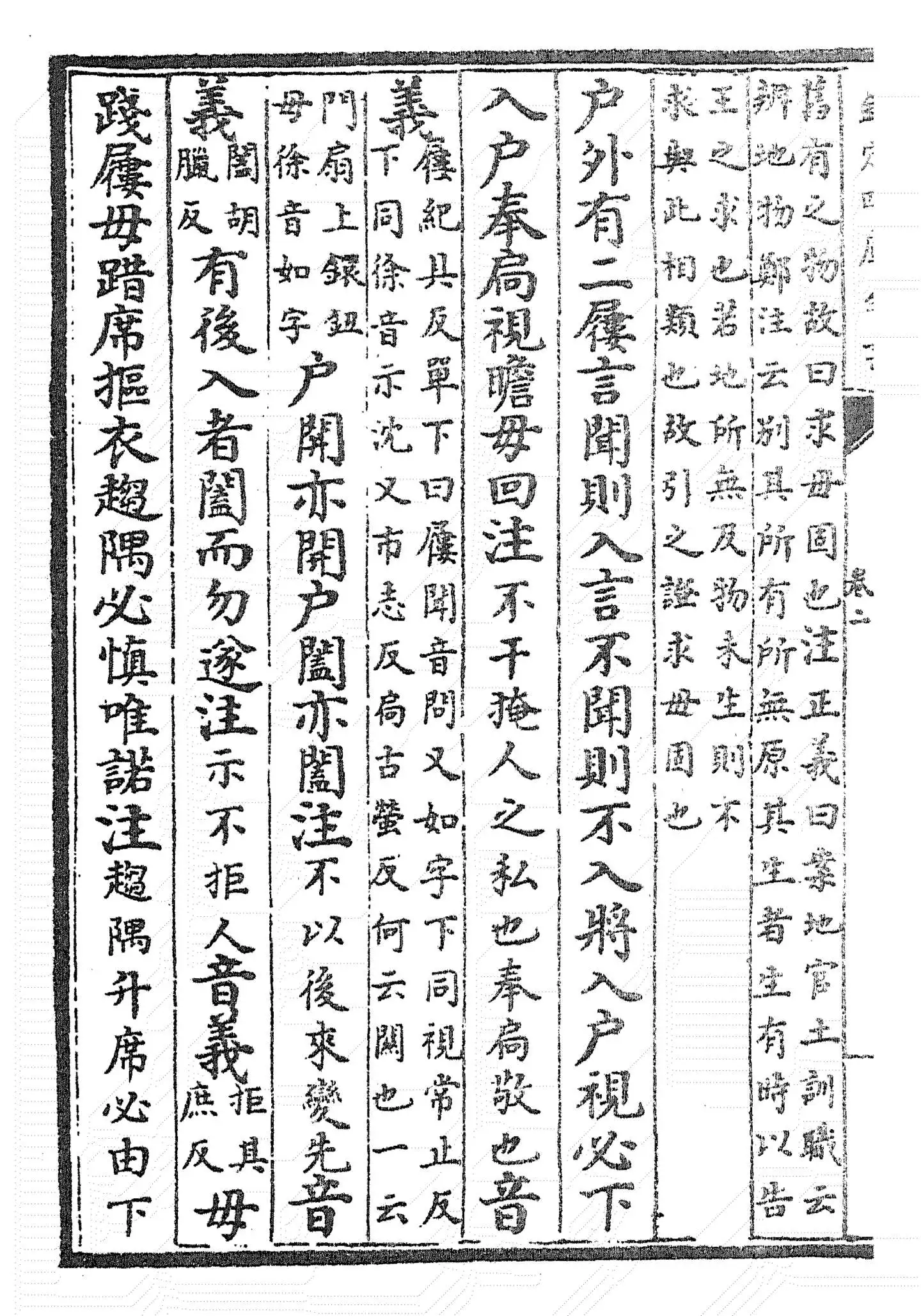

卷三 曲礼上

卷四 曲礼下

卷五 曲礼下

卷六 檀弓上

卷七 檀弓上

卷八 檀弓上

卷九 檀弓下

卷十 檀弓下

卷十一 王制

卷十二 王制

卷十三 王制

卷十四 月令

卷十五 月令

卷十六 月令

卷十七 月令

卷十八 曾子问

卷十九 曾子问

卷二十 文王世子

卷二十一 礼运

卷二十二 礼运

卷二十三 礼器

卷二十四 礼器

卷二十五 郊特牲

卷二十六 郊特牲

卷二十七 内则

卷二十八 内则

卷二十九 玉藻

卷三十 玉藻

卷三十一 明堂位

卷三十二 丧服小记

卷三十三 丧服小记

卷三十四 大传

卷三十五 少仪

卷三十六 学记

卷三十七 乐记

卷三十八 乐记

卷三十九 乐记

卷四十 杂记上

卷四十一 杂记上

卷四十二 杂记下

卷四十三 杂记下

卷四十四 丧大记

卷四十五 丧大记

卷四十六 祭法

卷四十七 祭义

卷四十八 祭义

卷四十九 祭统

卷五十 经解

卷五十一 哀公问、仲尼燕居、孔子閒居 坊记

卷五十二 中庸

卷五十三 中庸

卷五十四 表记

卷五十五 缁衣

卷五十六 奔丧

卷五十七 问丧、服问、间传

卷五十八 三年问、深衣、投壶

卷五十九 儒行

卷六十 大学

卷六十一 冠义、昏义、乡饮酒义

卷六十二 射义、燕义

卷六十三 聘义 、丧服四制

(臣) 等谨按《礼记正义》三十六卷,汉郑元注,唐孔颖达疏。

《隋书·经籍志》曰:汉初河间献王得仲尼弟子及后学所记一百三十一篇,献之时无传之者。至刘向考校经籍,检得一百三十篇,第而叙之,又得《明堂阴阳记》三十三篇、《孔子三朝记》七篇、《王史氏记》二十一篇、《乐记》二十三篇,凡五种,合二百十四篇。戴德删其烦重,合而记之为八十五篇,谓之《大戴记》。而戴圣又删大戴之书为四十六篇,谓之《小戴记》。汉末马融遂传小戴之学,融又益《月令》一篇、《明堂位》一篇、《明堂》一篇,合四十九篇。其说不知所本。今考后汉书桥元传云七世祖仁撰《礼记章句》四十九篇,号曰桥君学。仁即班固所谓小戴授梁人桥季卿者。成帝时尝官大鸿胪,其时已称四十九篇,无四十六篇之说。又孔疏称别录《礼记》四十九篇,《乐记》第十九,四十九篇之首,疏皆引郑目录。郑目录之末必云此于刘向别录属某门。《月令》目录云此于别录属明堂阴阳记,《明堂位》目录云此于别录属明堂阴阳,《乐记》目录云此于别录属乐记。盖十一篇今为一篇,则三篇皆刘向别录所有,安得以为马融所增?疏又引元《六艺论》曰:戴德传记八十五篇,则《大戴礼》是也;戴圣传礼四十九篇,则此《礼记》是也。元为马融弟子,使三篇果融所增,元不容不知。岂有以四十九篇属于戴圣之理?况融所传者乃《周礼》,若小戴之学一授桥仁,一授杨荣,后传其学者有刘佑、高诱、郑元、卢植,融绝不预其授受,又何从而增三篇乎?知今四十九篇实戴圣之原书,《隋志》误也。元延祐中行科举法,定《礼记》用郑元注,故元儒说礼率有根举。自明永乐中敕修《礼记大全》,始废郑注,改用陈浩集说,礼学遂荒。然研思古义之士好之者终不绝也。为之疏义者唐初尚存皇侃、熊安生二家(案明明北监本以皇侃为皇甫侃,以熊安生为熊安,二人姓名并误,足徵校刊之疏,谨附订于此)。贞观中敕孔颖达等修正义,乃以皇氏为本,以熊氏补所未备。颖达序称熊则违背本经,多引外义,犹之楚而北行,马虽疾而去愈远。又欲释经文,惟聚难义,犹治丝而棼之,手虽繁而丝益乱也。皇氏虽章句详正,微稍繁广,又既遵郑氏,又时乖郑义,此是本落不归其根,狐死不首其邱,皆二家之弊未为得也。故其书务伸郑注,未免有附会之处。然采摭旧文,词富理博,说礼之家钻研莫尽。譬诸依山铸铜,煮海为盐,即卫湜之书尚不能窥其涯涘,陈浩之流益如莛与楹矣。乾隆四十二年八月恭校上。

总纂官:(臣) 纪昀 (臣) 陆锡熊 (臣) 孙士毅

总校官:

(臣) 陆费墀

御制读礼记文王世子篇

文王世子记周公抗世子法于伯禽,引仲尼曰:“闻之为人臣者,杀其身有益于君,则为之,况于其身以善其君乎?”周公优为之。郑康成训“于读为迂”,迂犹广也、大也。后之说经者多傅会之,孔疏则以为周公之益君于身优饶于德广大。而黄敏求、陈祥道、方悫则或以为周公委曲其身以正其君,或以为迂身非直躬,或以周公抗世子法为致曲,是皆不衷于理。夫周公之摄政时,成王已为君,成王不可挞,故挞伯禽以警成王,其理甚正,而其道甚直,初非有迂曲迁就之私。孔颖达疏申引广大之释,委曲烦言以致经义,反晦。偶因检《永乐大典》,得陈懋赏集说云:“况止于其身以善其君,于此大人正己而物正之事,语较直截。夫‘于’诠为‘于’,义固当矣,而‘身’字解尚未能亲切。因考古篆‘身’作□,‘子’作□,二字相似,疑或当时传写之讹。若作‘于其子以善其君’,则与周公所行合适,而于理于文皆无弗合。康成盖未思及‘子’字之误为‘身’字,遂强附训释,后儒益从而为之词,使孔子之言,周公之事,皆不得其正。夫强解以误后学不可,乃因强解而诬孔子并以诬周公,则尤不可,是不容以不辨。但经文沿诵日久,无改正之理,姑记余所见如此,以俟后之考古者。”

提要

《明堂阴阳记》,《明堂位》目录云:“此于《别录》属明堂阴阳。”《乐记》目录云:“此于《别录》属乐记。”盖十一篇,今为一篇,则三篇皆刘向《别录》所有,安得以为马融所增?疏又引《元六艺论》曰:“戴德传记八十五篇,则大戴《礼》是也;戴圣传礼四十九篇,则此《礼记》是也。元为马融弟子,使三篇果融所增,元不容不知,岂有以四十九篇属于戴圣之理?况融所传者乃《周礼》,若小戴之学,一授桥仁,一授杨荣,后传其学者有刘佑、高诱、郑元、卢植,融绝不预其授受,又何从而增三篇乎?知今四十九篇实戴圣之原书,隋志误也。”元延祐中行科举法,定《礼记》用郑元注,故元儒说礼率有根。举自明永乐中敕修《礼记大全》,始废郑注,改用陈浩集说,礼学遂荒。然研思古义之士,好之者终不绝也。为之疏义者,唐初尚存皇侃、熊安生二家。(案:明北监本以皇侃为皇甫侃,以熊安生为熊安,二人姓名并误,足徵校刊之疏,谨附订于此。)贞观中,敕孔颖达等修正义,乃以皇氏为本,以熊氏补所未备。颖达序称:“熊则违背本经,多引外义,犹之楚而北行,马虽疾而去愈远;又欲释经文,惟聚难义,犹治丝而棼之,手虽繁而丝益乱也。皇氏虽章句详正,微稍繁广,又既遵郑氏,又时乖郑义,此是木落不归其本,狐死不首其丘,皆二家之弊,未为得也。”故其书务伸郑注,未免有附会之处,然采摭旧文,词富理博,说礼之家,钻研莫尽,譬诸依山铸铜,煮海为盐,即卫湜之书,尚不能窥其涯涘,陈浩之流,益如莛与楹矣。乾隆四十二年八月恭校上。

总纂官:臣纪昀、臣陆锡熊、臣孙士毅

总 校 官:臣陆费墀

礼记正义序

唐·孔颖达 撰

夫礼者,经天纬地,本之则大一之初,原始要终,体之乃人情之欲。夫人上资六气,下乘四序,赋清浊以醇醨,感阴阳而迁变。故曰:“人生而静,天之性也;感物而动,性之欲也。”喜怒哀乐之志,于是乎动;动静爱恶之心,于是乎在。精粹者虽复凝然不动,浮躁者实亦无所不为。是以古先圣王鉴其若此,欲保之以正直,纳之于德义,犹襄陵之浸,修堤防以制之;騑驾之马,设衔策以驱之。故乃上法圆象,下参方载,道之以德,齐之以礼。然飞走之伦皆有怀于嗜欲,则鸿荒之世非无心于性情,燔黍则大享之滥觞,土鼓乃《云门》之拳石,冠冕饰于轩初,玉帛朝于虞始。夏、商革命,损益可知;文、武重光,典章斯备。洎乎姬旦负扆临朝,述《曲礼》以节威仪,制《周礼》而经邦国。礼者,体也、履也,郁郁乎文哉!三百、三千于斯为盛,纲纪万事,雕琢六情,非彼日月照大明于寰宇,类此松筠负贞心于霜雪。顺之则宗祏固、社稷宁,君臣序、朝廷正;逆之则纪纲废、政教烦,阴阳错于上、人神怨于下。故曰:“人之所生,礼为大也。非礼无以事天地之神,辨君臣、长幼之位。”是礼之时义大矣哉!暨周昭王南征之后,彝伦渐坏;彗星东出之际,宪章遂泯。夫子虽定礼、正乐,颓纲暂理,而国异家殊,异端并作,画蛇之说,文擅于纵横;非马之谈,辩离于坚白。暨乎道丧两楹,义乖四术,上自游、夏之初,下终秦、汉之际,其间岐涂诡说,虽纷然竞起,而馀风曩烈,亦时或独存。于是博物通人,知今温古,考前代之宪章,参当时之得失,是以所见各记旧闻,错总鸠聚,以类相附,礼记之目于是乎在。去圣逾远,异端渐扇,故大小二戴共氏而分门,王、郑两家同经而异注。爰自晋、宋,逮于周、隋,其传礼业者,江左尤盛。其为义疏者,南人有贺循、贺玚、庾蔚、崔灵恩、沈重宣、皇甫侃等;北人有徐道明、李业兴、李宝鼎、侯聪、熊安等。其见于世者,唯皇、熊二家而已。熊则违背本经,多引外义,犹之楚而北行,马虽疾而去逾远矣;又欲释经文,唯聚难义,犹治丝而棼之,手虽繁而丝益乱也。皇氏虽章句详正,微稍繁广,又既遵郑氏,乃时乖郑义,此是木落不归其本,狐死不首其丘,此皆二家之弊,未为得也。然以熊比皇,皇氏胜矣;虽体例既别,不可因循,今奉敕删理,仍据皇氏以为本,其有不备,以熊氏补焉。必取文证详悉,义理精审,剪其繁芜,撮其机要,恐独见肤浅,不敢自专,谨与中散大夫、守国子司业臣朱子奢,国子助教臣李善信,守太学博士臣贾公彦,行太常博士臣柳士宣,魏王东阁祭酒臣范义頵,魏王参军事臣张权等对,共量定。至十六年,又奉敕与前修疏人及儒林郎、守太学助教、云骑尉臣周玄达,儒林郎、守四门助教、云骑尉臣赵君赞,儒林郎、守四门助教、云骑尉臣王士雄等对,敕使赵弘智覆,更详审,为之正义,凡成七十卷,庶能光赞大猷,垂法后进,故叙其意义列之云尔。

礼记正义序考證

其为义疏者,南人有贺循、贺玚、庾蔚、崔灵恩、沈重宣、皇甫侃等;北人有徐道明、李业兴、李宝鼎、侯聪、熊安等。○(臣召南按:庾蔚之,脱“之”字,于义犹可。若沈重单名,而误衍“宣”字;皇侃姓皇,而误作复姓皇甫;熊安生二名,而误脱“生”字,则全非其人矣。庾蔚之,刘宋员外散骑常侍也,隋志有《礼论抄》二十卷;唐志有《礼记略解》十卷。沈重,萧岿散骑常侍也,隋志有《礼记义疏》四十卷。皇侃,陈国子助教也,隋志有义疏九十九卷、讲疏四十八卷,唐志作五十卷。熊安生,周露门博士也,北史有义疏三十卷。王应麟《玉海》引此文,姓名并无差讹,则知宋本尚仍古人之旧,而后来转写刊刻,其舛讹乃至于是。)

为之正义,凡成七十卷。○(臣召南按:宋咸平二年,祭酒邢昺上新印《礼记疏》七十卷,是宋初卷数尚仍其旧。今本止六十三卷,系后人并合数篇为一卷而然。)