钦定四库全书·经部·礼类古籍,宋代·朱熹《仪礼经传通解》PDF,本书共37卷,拆分为14册数字本PDF文件下载。

提要

(臣等谨按):《仪礼经传通解》共三十七卷,续二十九卷,是宋代朱熹所撰的《仪礼经传通解》。最初名为《仪礼经传集注》,朱熹在乞修三礼的劄子中提到,以《仪礼》为经,而取《礼记》及诸经史杂书所载有关于礼的内容,附于本经之下,并列举了注疏诸儒的解说,使整个体系有条不紊。然而,这个劄子最终并未上呈。晚年时,朱熹对这部书进行了修订,并改名为《仪礼经传通解》。

朱熹去世后,嘉定丁丑年(1217年),该书在南康刊板,共有家礼五卷、乡礼三卷、学礼十一卷、邦国礼四卷,合计二十三卷,分为四十二篇,其中缺少《书数》一篇。《大射》至《诸侯相朝》八篇尚未定稿。卷二十四至卷三十七共十八卷,仍为之前草创的本子,故仍用旧名《集传集注》,这部分称为王朝礼,缺少《卜筮》一篇。目录中《践阼》第三十一以后的序说均缺失,可见是未完成的版本。

书中所载《仪礼》各篇的顺序与传统不同,也有颇多的整理和划分。例如,《士冠礼》中的“三加”礼仪,原本在祝辞之后,被移到前面,在陈设器服、戒宿、加冠等环节之后,最后引用《杂记》中关于女子十五岁许嫁则笄的记载,作为经文的补充,设立女子笄的条目,此类改动不胜枚举。尽管这些改动可能割裂了古义,但在王安石废除《仪礼》,仅保留《礼记》之后,朱熹为了纠正这种舍弃经文、依赖传文,遗忘根本的做法,编纂此书以保存先圣的遗制。他将章节表目清晰列出,使读者一目了然,这也是考校礼制的人所不能废弃的。

至于丧礼和祭礼两部分,则是由朱熹的门人勉斋黄干完成的。据原序中引用黄干的话说,他起初编纂丧礼和祭礼,初步完成后,呈给朱熹审阅,朱熹很高兴,并说黄干所立的丧祭礼规模很好,以后可以取自己所编的家乡、邦国、王朝礼,全部按照这个格式进行修订。因此,黄干所编的丧祭礼基本符合朱熹的意图。

然而,黄干仅完成了丧礼十五卷,于嘉定己卯年(1219年)成书,祭礼则尚未订定,而黄干本人也已去世。四年后的壬午年(1222年),张虙在南康刊印了这些书籍,但也是未完成的版本。后来,杨复重新修订祭礼,郑逢辰将之进呈朝廷。杨复在序中提及黄干的书,说丧礼十五卷之前已缮写完成,丧服图式另为一卷,附于正帙之外。此前提到的丧服图式和祭礼草稿仍有未及订定的遗憾,可见别卷之意在于此。杨复又自序其书,说明南康学宫旧有家乡、邦国、王朝礼,以及张虙续刊的丧礼,又取祭礼草本并刊保存。他不自量力,将草本参以所闻,稍加修订,以继续完成此书,共十四卷。现在,从卷十六至卷二十九都是杨复所重修的,加上之前的《经传通解》及《集传集注》,总计六十六卷。虽然编纂并非一人之功,但脉络相承,规模一致,考古礼者在其间可以略窥梗概和节目。

乾隆四十四年五月恭校上

总纂官:臣纪昀、臣陆锡熊、臣孙士毅

总校官:臣陆费墀

《仪礼经传通解》旧序

南康旧刊朱文公《仪礼经传》与《集传集注》,而丧祭二礼却空缺,大概是朱熹委托门人勉斋黄干进行整理,但未能完成。张虙来到南康,听说勉斋已经去世,深感遗憾,因为朱熹的志向未能完成。同乡好友间有人说,勉斋确实曾起草过,现在南剑州的陈史君处有此书,想要补全此书,可以向南剑索要。南剑得知此事后,果然将书送来,并派了几位刻工来。于是,刊刻工作又进行了一年才完成。这虽然是丧祭二门,但卷帙比之前的书多出三分之一。刻书的工作,乡贡进士杨用贡献最大,另外还有王镇圭、童居钦、黄嵩三位先生协助。他们校阅精审,错误和脱字被一一改正。张虙感叹自己虽然生得晚,但未能亲识朱熹,虽不能亲见文公,但能见到勉斋也是幸事,然而又失去了这个机会。南康是文公遗爱之地,高山仰止,怀念之情油然而生。现在能够补全朱熹想要表述的书籍,完成他平生传受的志向,难道不是幸运之事吗?只是,闲时学习礼度,不如瞻仰仪刑;讽味遗言,不如亲承音旨,这正如古人所言,捧卷之余,不禁为之三叹。嘉定癸未孟秋上浣,四明张虙识。

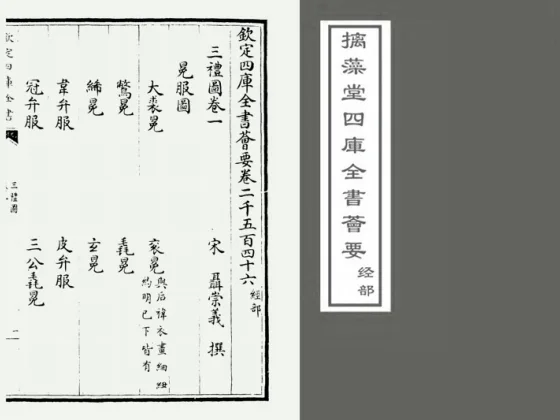

目录

钦定四库全书 《仪礼经传目录》

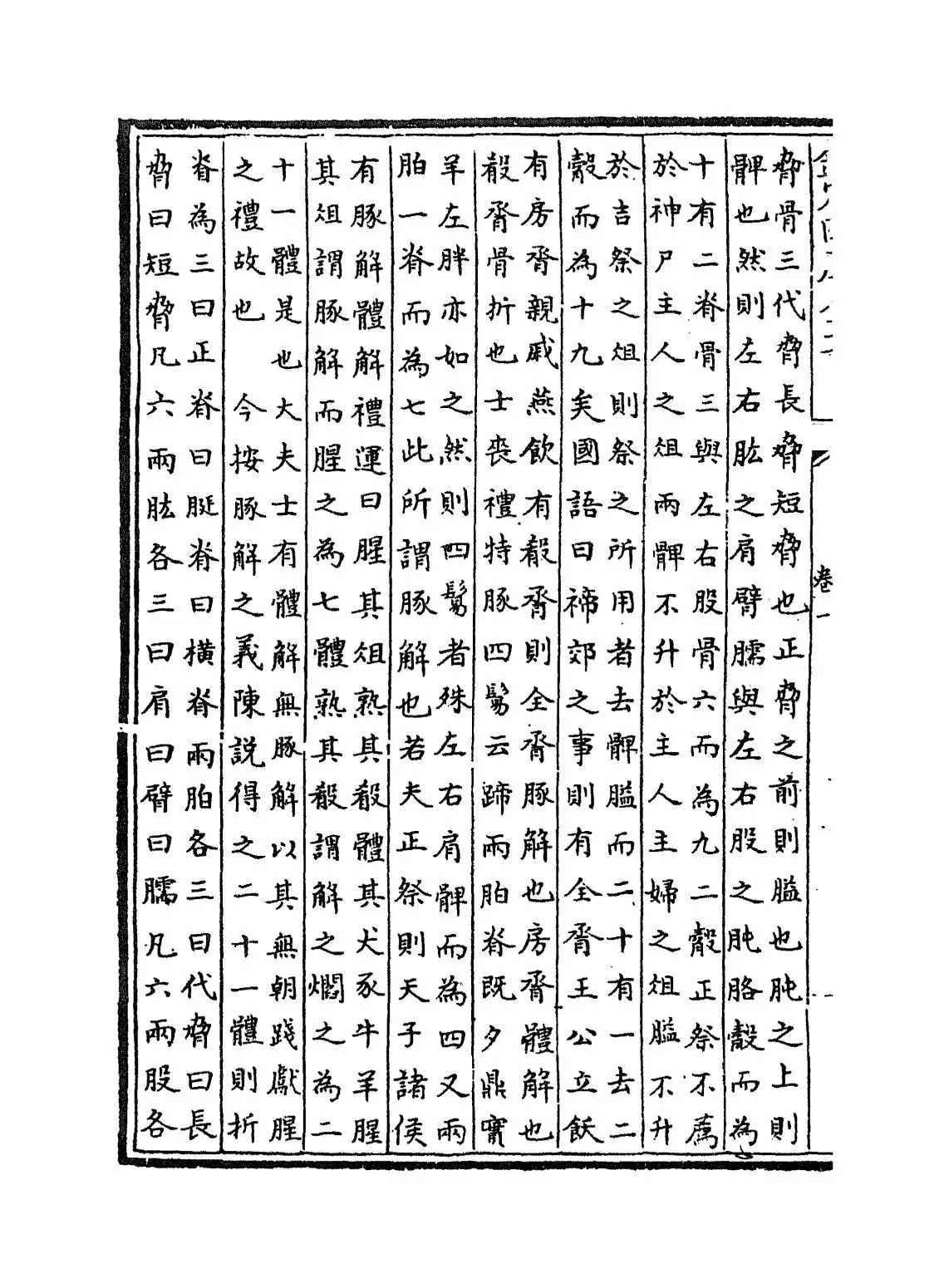

《汉书·艺文志》:“礼古经五十六卷,经十七篇。”注:“后氏、戴氏。”今按,此即今《仪礼》也。十七本作七十,临江刘敞云当作十七,计其篇数则然,今从之。永嘉张淳曰:“汉初未有仪礼之名,疑后汉学者见十七篇中有仪有礼,遂合而名之也。”记百三十一篇,七十子后学者所记也。明堂阴阳三十三篇,古明堂之遗事;王史氏二十一篇,七十子后学者;曲台后仓九篇,如淳曰:“行礼射于曲台,后仓为记,故名曰曲台记。”明堂阴阳说五篇;周官六篇;周官传四篇,王莽时刘歆置博士。(师古曰:“即今《周官礼》也,亡其冬官,以《考工记》充之。”)刘歆曰:“《易》曰:‘有夫妇、父子、君臣、上下,然后礼义有所错。’而帝王质文,世有损益,至周曲为之防,事为之制,故曰:‘礼经三百,威仪三千。’”(今按:礼经、威仪,《礼记》作“经礼”、“曲礼”,《中庸》以礼经为礼仪,郑玄等皆曰:“经礼即《周礼》三百六十官,曲礼即今《仪礼》,冠昏吉凶,其中事仪三千,以其有委曲威仪,故有二名也。”)臣瓒曰:“《周礼》三百,特官名耳;经礼谓冠昏吉凶,盖以《仪礼》为经礼也。”而近世括苍叶梦得曰:“经礼,制之凡也;曲礼,文之目也。先王之世,二者盖皆有书,藏于有司,祭祀、朝觐、会同,则大史执之以莅事,小史读之以喻众;而乡大夫受之以教万民,保氏掌之以教国子者,亦此书也。”愚意礼篇三者,礼器为胜,诸儒之说,瓒、叶为长。盖《周礼》乃制治立法、设官分职之书,于天下事无不该摄,礼典固在其中,而非专为礼设也。故此志列其经传之目,但曰《周官》,而不曰《周礼》。自不应指其官目以当礼篇之目。又况其中或以一官兼掌众礼,或以数官通行一事,亦难计其官数以充礼篇之数。至于《仪礼》,则其中冠昏、丧祭、燕射、朝聘,自为经礼大目,亦不容专以曲礼名之也。但《曲礼》之篇,未见于今何书,为近;而三百、三千之数,又将何以充之耳。又尝考之,《经礼》固今之《仪礼》,其存者十七篇,而其逸见于它书者,犹有投壶、奔丧、迁庙、衅庙、中霤等篇;其不可见者,又有古经增多三十九篇,而明堂、阴阳、王史氏记数十篇,及河间献王所辑礼乐古事多至五百馀篇。傥或犹有逸在于其间者,大率且以春官所领五礼之目约之,则其初固当有三百馀篇,亡疑矣。所谓曲礼,则皆礼之微文小节,如今《曲礼》、《少仪》、《内则》、《玉藻》、《弟子职》篇所记,事亲、事长、起居、饮食、容貌、辞气之法,制器、备物、宗庙、宫室、衣冠、车旗之类,凡所以行乎经礼之中者。其篇之全数虽不可知,然条而析之,亦应不下三千有馀矣。若或者专以经礼为常礼,曲礼为变礼,则如冠礼之不醴而醮用酒,杀牲而有折俎,若孤子冠母不在之类,皆礼之变,而未尝不在经礼篇中;坐如尸、立如齐,毋放饭、毋流歠之类,虽在《曲礼》之中,而不得谓之变礼,其说误也。

及周之衰,诸侯将逾法度,恶其害己,皆灭去其籍。自孔子时而不具,至秦大坏。汉兴,鲁高堂生传士礼十七篇,讫孝宣世,后仓最明;戴德、戴圣、庆普皆其弟子,三家立于学官。(今按,此即上文误作七十篇者)礼古经者,出于鲁淹中及孔氏,苏林曰:“淹中,里名也。”(今按,及孔氏旧注属下句。刘敞云:“孔氏,安国所得壁中书也,当属上句。”)(今按,此即上文五十六卷者,其读当从刘氏。)与十七篇文相似,多三十九篇。(今按,与本作“学”,十七本作七十。刘敞云:“学当作与,七十当作十七,五十六卷除十七,正多三十九,其说是也。盖上文经七十篇,本注后氏、戴氏,又言高堂生传士礼十七篇,后仓二戴皆其弟子,则彼所谓后戴之礼,即是传,此高堂生之所得,而今号《仪礼》者也。况刘氏所考,于所增多篇数适合,而上文经目又别无高堂生十七篇之礼,其证甚明。贾公彦疏亦云:古文十七篇与高堂生所传相似。是唐初时,《汉志》犹未误也。故知此误错三字,皆当从刘氏说。)及明堂、阴阳、王史氏记,所见多天子、诸侯、卿、大夫之制,虽不能备,犹愈仓等推士礼而致于天子之说。(师古曰:“愈与愈同,愈胜也。”)(今按,诸记自一百三十一篇以下,与经文本不相杂,疑今亦多见于本篇后记及二戴之记、《孔子家语》等书,特不可考其所自耳。又张淳云:“如歆所言,则高堂生所得独为士礼,而今《仪礼》乃有天子、诸侯、大夫之礼,居其大半,疑今《仪礼》非高堂生之书,但篇数偶同耳。”此则不深考于刘说所订之误,又不察其所谓士礼者,特略举首篇以名之,其曰推而致于天子者,盖专指冠昏丧祭而言;若燕射、朝聘,则士岂有是礼而可推耶?)

贾公彦曰:“戴德、戴圣与刘向《别录》,十七篇次第,皆冠礼第一,昏礼第二,士相见第三。自兹以下,大戴即以士丧、既夕、士虞、特牲、少牢、有司、乡饮、乡射、燕礼、大射、聘礼、公食、觐礼、丧服为次;小戴则以乡饮、乡射、燕礼、大射、士虞、丧服、特牲、少牢、有司、士丧、既夕、聘礼、公食、觐礼为次。皆尊卑吉凶,先后杂乱,故郑说不从之;唯刘向《别录》,大射以上七篇与小戴同,而其下乃以聘、食、觐礼、丧服、士丧、既夕、士虞、特牲、少牢、有司为次,皆尊卑吉凶,次第伦叙,故郑用之也。”又曰:“《仪礼》之次,贱者为先,故以士冠为先,无大夫冠礼,诸侯冠次之,天子冠又次之;其昏礼,亦士为先,大夫次之,诸侯次之,天子为后;诸侯乡饮酒为先,天子乡饮酒次之,乡射、燕礼已下,皆然;又以冠昏、士相见为先后者,以二十而冠,三十而娶,四十强而仕,即有挚见乡大夫、见国君之等;又为乡大夫、州长行乡饮酒、乡射之事已下,先吉后凶,凶尽,则又行祭祀吉礼也。”